近日

江西瑞昌市第一中学的一名老师

因三名学生未填报北大清华

选择其他名校

而解散班级微信群一事

引发广泛关注

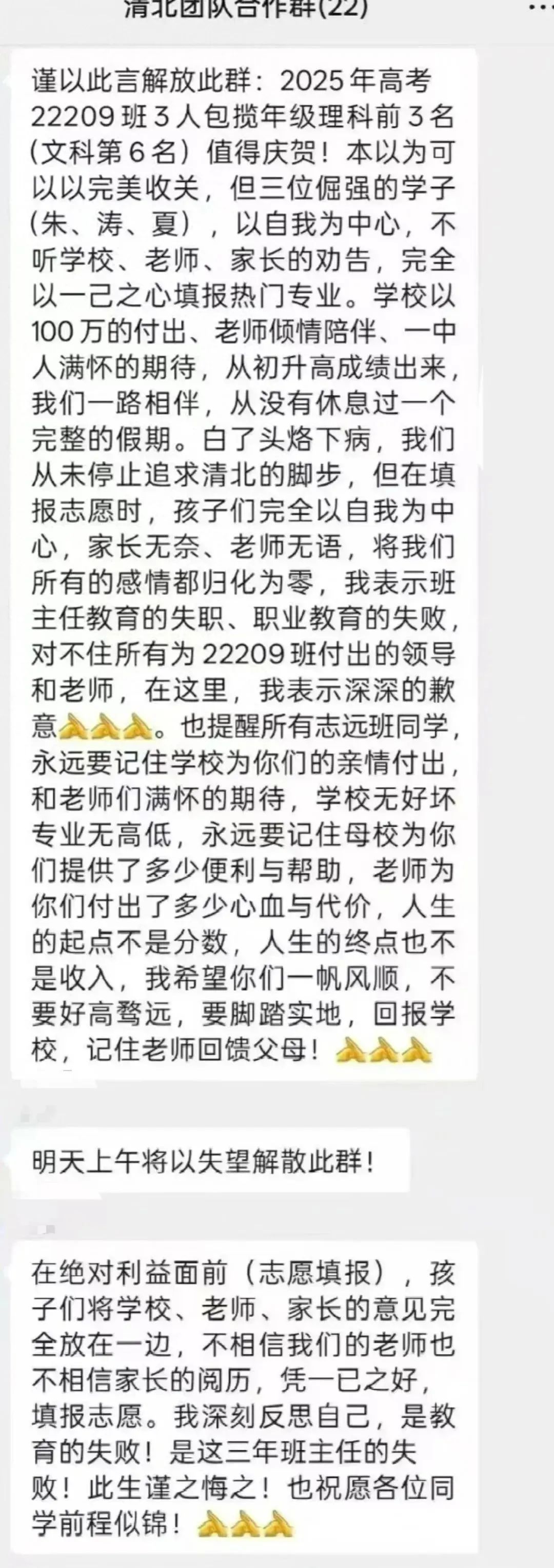

网传图片显示

该老师在群内表示

三名学生不听学校、老师、家长劝告

“完全以一己之心填报热门专业”

“将我们所有的感情都化整为零”

还表示“明天上午将解散此群”

认为这是“班主任教育的失职”

网传聊天截图

(上下滑动查看)

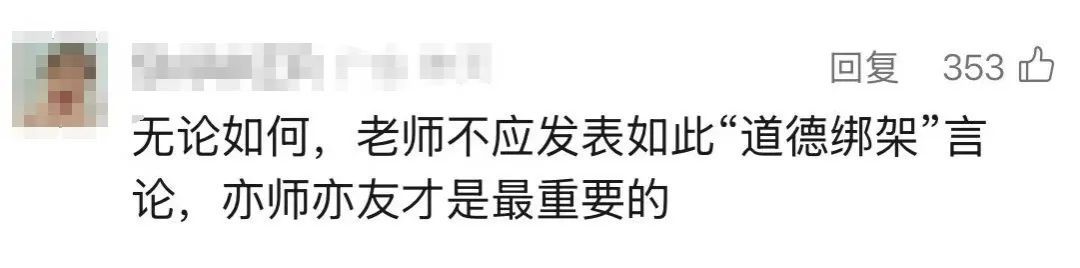

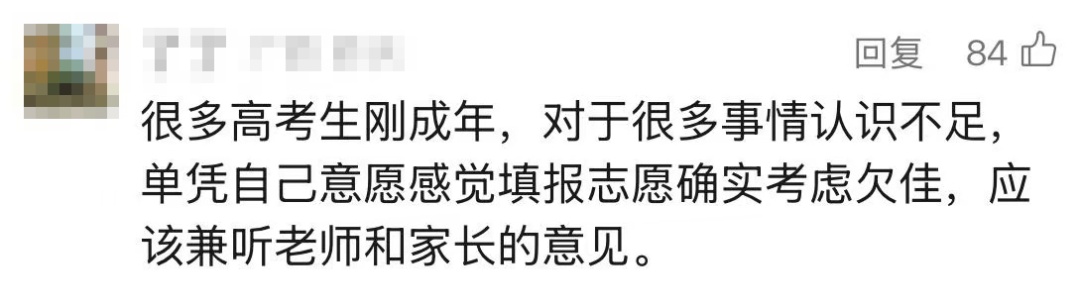

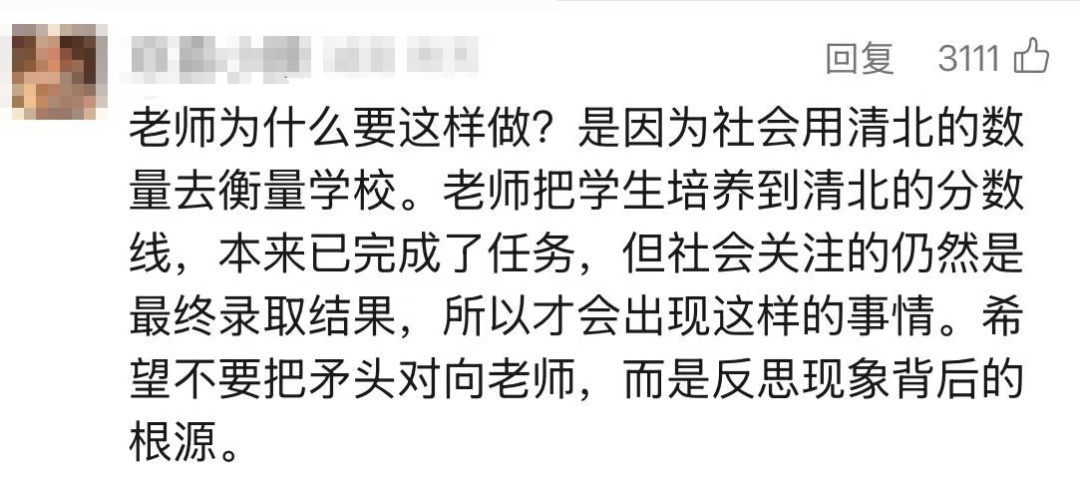

看过相关报道后

不少网友们表示非常气愤

认为这位老师没有尊重学生的想法

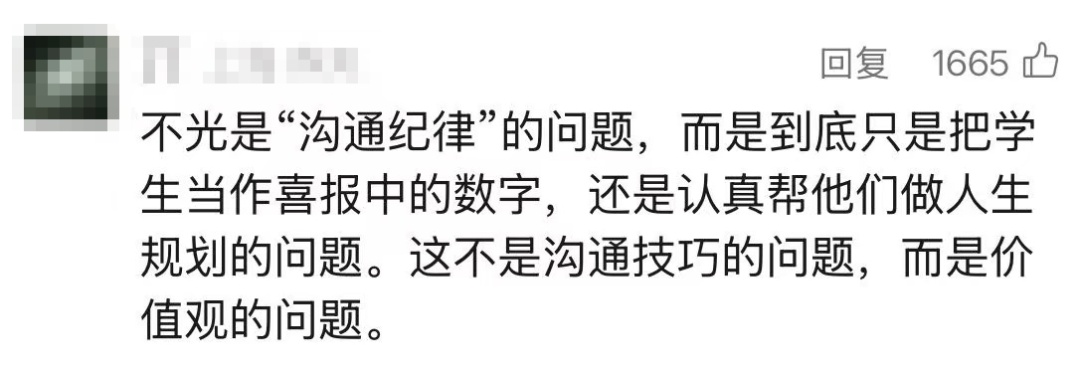

但也有网友认为

学生是应该多听听老师和家长的意见

而且对于这件事

应该“反思现象背后的根源”

不能把矛头完全对准老师

随着事情不断发酵

7月7日21时许

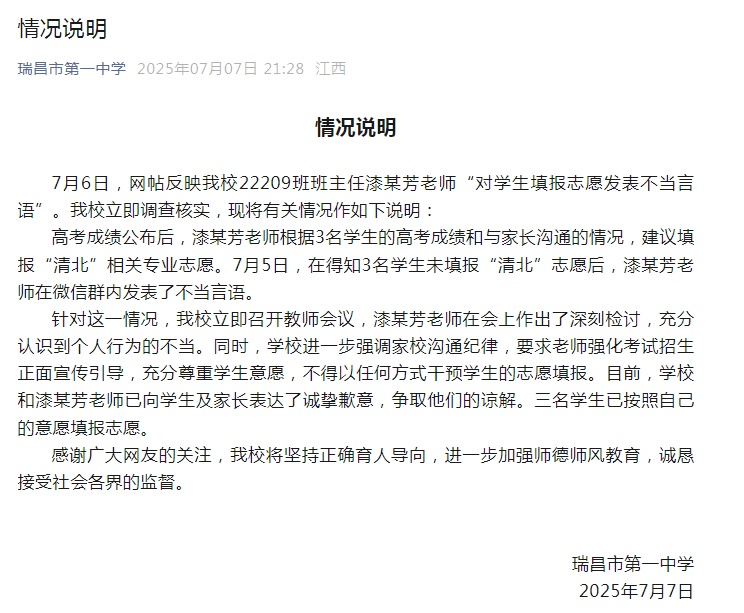

瑞昌市第一中学对此发布情况说明

7月6日,网帖反映我校22209班班主任漆某芳老师“对学生填报志愿发表不当言语”。我校立即调查核实,现将有关情况作如下说明:

高考成绩公布后,漆某芳老师根据3名学生的高考成绩和与家长沟通的情况,建议填报“清北”相关专业志愿。7月5日,在得知3名学生未填报“清北”志愿后,漆某芳老师在微信群内发表了不当言语。

针对这一情况,我校立即召开教师会议,漆某芳老师在会上作出了深刻检讨,充分认识到个人行为的不当。同时,学校进一步强调家校沟通纪律,要求老师强化考试招生正面宣传引导,充分尊重学生意愿,不得以任何方式干预学生的志愿填报。

目前,学校和漆某芳老师已向学生及家长表达了诚挚歉意,争取他们的谅解。三名学生已按照自己的意愿填报志愿。

青年时评

老师破防的根子在“清北率”

青年报·青春上海评论员 唐骋华

近日,一位中学老师因三位学生未填报北大、清华,在微信群发表情绪化言论,甚至愤怒地解散报考群,此事引发广泛的社会关注。很快,涉事学校发布通报,涉事老师进行了检讨并致歉,3位学生已按自己的意愿填报志愿。至此,事件看似得到了解决。

涉事老师的反应和言论确实有失妥当。学生填报志愿,本就是关乎自身未来发展的重大抉择,理应充分尊重他们的自主意愿。但如果把所有的过错都归咎于某位老师,却失之偏颇。我们是否该进一步追问:那导致教师破防的深层压力究竟从何而来?

现在不少地方,高考的“清北率”俨然成为评价学校、衡量教师优劣的硬指标,甚至直接和学校经费分配、教师奖金职称挂钩。这种将教育成果简单量化的做法,将本应良性的教育竞争异化为一场追逐数字的利益传导链。

而身处一线的教师,则是这种系统性压力的最终承受者。他们不仅要关注学生的学习成绩,更要为整个学校的“清北率”全力以赴。当他们在特定学生身上投入大量心血,满心期待他们能报考清北,为学校和自己赢得荣誉时,一旦希望落空,感到沮丧、暴躁乃至情绪爆发,其实是可以理解的。

因此,过分指责某位老师,把板子全都打在传导链的末端,不但于事无补,而且有失公正。我们不能只批评出问题的人,却放过问题本身,否则会陷入另一种冷漠的误区。具体到此次事件,学生的主体性固然值得捍卫,但教师作为身陷怪圈的个体,其承受的压力和苦闷同样值得被看见,需要被纾解。

教育,本应是引导学生成长、发掘学生潜力的过程,既不能成为被教育者的枷锁,也不能变成教育者自身的囚笼。从这个角度说,涉事老师那一声愤怒的质问,既是个人困境的爆发,更是系统扭曲所结出的苦涩果实。

解决此类问题需要从根源上破除对“清北率”的病态追逐,让教育回归育人本质。地方教育行政管理部门应摒弃明里暗里用“清北率”为学校排座次的做法,杜绝将这作为拿捏学校的手段。学校方面需让育人成效而非“清北率”成为考核核心。社会更要打破“唯名校论”的用人导向,从大环境层面给教育工作者减压松绑。

凡此种种,当然不容易,却是教育改革的方向。希望这起事件能成为一个契机,引发全社会对教育评价体系的深刻反思,助力教育摆脱功利的束缚,重归育人的温度与理性。

校审:姚佳森

终审:沈蔚