7月10日

至今已有240余年历史

被誉为“海上第一茶楼”的百年古建

上海豫园商城核心地标——湖心亭

历时近2年的保护性修缮

正式向公众开放

这座九曲桥畔的标杆建筑

有啥变化?

跟着我们一起去看看

据豫园股份介绍,本次修缮,不仅复原了歪闪的梁柱,更以“活态保育”的模式进行文化传承的新实践和有机探索,打造独具特色的东方生活美学承载空间,为大豫园片区的文化发展乃至上海的城市历史文化空间带来了新潮的温度。

2023年10月,湖心亭茶楼营业移至豫园老街,原址开启为期近两年的保护性修缮工作。大豫园特别组建专项修缮团队,并邀请专业顾问和设计公司参与。在筹备修复工作前期,团队成员对湖心亭每个构件均进行了细致的勘察,甄别哪些是历史遗存,哪些是后期改造的,一砖一瓦都不曾放过。

在本次修缮中,上海交通大学曹永康教授领衔的团队深度参与,通过科学调研历史原状、法式特征及残损病害,制定了兼具保护与利用价值的修缮方案,确保这一历史建筑焕发新生。

在曹永康看来,湖心亭这样的历史保护建筑,是城市文脉的活化石。科学修缮与合理利用既能延续其生命力,也为市民和游客提供了触摸历史的窗口,助力打造“建筑可阅读、城市有温度”的人文上海。

屋脊上的蹲兽、檐角的装饰,是古建的“表情”。上海工艺美院建筑遗产传承中心的师生们,用最原始的工具完成了一场跨越时空的对话,重塑湖心亭的“历史表情”。从历史照片比对、残件测绘,揉捏刻画,最终还原了湖心亭历史风貌的灵魂。

在内装设计上,豫园商城更是“大手笔”,特邀曾参与故宫文化创意项目的国际设计大师梁建国担纲,以“东方国际设计”理念融合非遗茶艺、现代审美与城市记忆,重塑这一上海文化地标。

梁建国团队深入挖掘湖心亭的历史文化内涵,在保留建筑古韵的同时,赋予其现代功能。一楼设茶堂、散座区及吧台,以花梨木色、哥窑裂纹灯饰等元素呼应茶楼与九曲桥湖水的意境,并陈列湖心亭碑记、老物件,展现历史轨迹;二楼打造私密空间,涵盖评弹区、茶席区、VIP包房及茶器展示区,家具设计兼具古典韵味与现代气息,八角展区灵感源自湖心亭飞檐,细节处处彰显匠心。

湖心亭茶楼——上海最古老的茶楼,最早可追溯至明代嘉靖年间,其前身为豫园主人潘允端所建的园林景观“凫佚亭”。1784年,青蓝布业商人在凫佚亭旧址集资重建,更名“湖心亭”。1855年开始,成为上海最早的商业茶楼,在其170年的茶楼经营史中,文人墨客在此汇聚,国家政要品茗闻丝竹,全榫卯结构的建筑和传承至今的非遗茶艺为其增添了文化地标与商业传承的双重价值,让湖心亭茶楼成为不折不扣的“海上第一茶楼”。

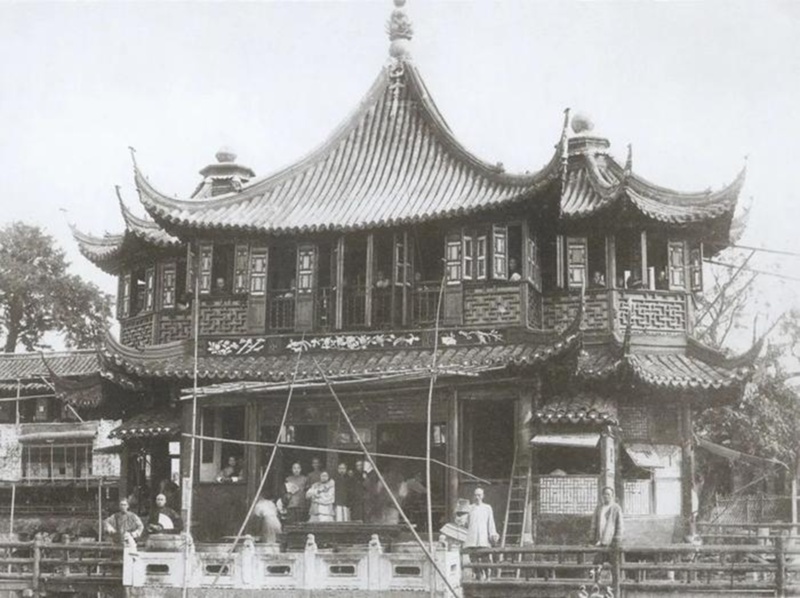

1855年的湖心亭

从清末民初起,湖心亭茶楼的茶客,就颇多文人雅士,包括文化巨匠巴金、曹禺、郭沫若,他们常常酬唱应和,吟诗作画,日久天长,湖心亭渐渐成为老城厢内最有雅趣的茶楼。

这些记忆,在此次湖心亭升级焕新中一一被保留。重新开业的湖心亭茶楼,邀请“海派茶文化第一人”戎新宇作为品牌主理人,规划打造全新运营场域。一楼仍有平价早茶场,同时新增更为潮流的新中式茶饮,以新颖的茶器吸引年轻一代驻足;二楼则打造文人风骨、非遗匠心、女王尊享三大非遗系列茶饮,传承非遗茶艺,更好满足不同客群的需求。配以精致茶点、潮趣周边,让在湖心亭喝茶成为一种生活方式与社交享受。

湖心亭的焕新为大豫园片区植入了一个强有力的“文化锚点”。它既是向历史的致敬,亦是向未来提供无限可能。当游人穿过九曲桥步入茶楼,他们触摸的不仅是历史的痕迹,更是一座城市文化赓续的新的启示,湖心亭“海上第一茶楼”的文化使命延绵百年、生生不息。

记者 / 范煜昊 邵林峰

编辑 / 孙冲

图片 / 瞿煌俊 豫园股份

转载请注明来自上海黄浦官方微信

1. 这个市中心繁华地段的新建保租房项目,取得关键性突破!

2. 票房超4900万元,桥本环奈带着《千与千寻》来了!