一张张报表,曾是压在基层工作人员心头的一块块“石头”。重复填报、多头报送,不仅耗费了大量精力,更让服务群众的时间被不断挤占。今年以来,杨浦区作为全市试点,率先在殷行街道、长白新村街道等地启动街镇报表数据“只报一次”改革,通过数据赋能与流程再造,为曾经被“表格围城”的基层干部松了绑,他们得以“轻装上阵”,把更多的时间和笑脸留给社区居民。

源头“瘦身”与数据“预填”:

从“手动录入”到“一键核对”

“以前,我们开玩笑说自己是‘表哥’‘表姐’,每天的工作就是和各种表格打交道。”在杨浦区殷行街道社区事务受理服务中心,一位老员工回忆起过去的报表工作,感慨万千。殷行街道是杨浦区人口最多、管辖范围最广的街道,事务繁杂,报表任务也繁重。“最多的时候,一个条线就要对应好几张表,不同部门的报表内容还经常大同小异,我们只能一遍遍地重复录入、核对,生怕出错。”

这是许多基层工作人员的共同心声。据前期排摸,仅殷行和长白新村两个试点街道,需要填报的各类报表就高达676张。如何从源头上为基层减负,让专业的人做专业的事?杨浦区的“只报一次”改革应运而生。

改革的第一刀,砍向了报表的源头。杨浦区数据局牵头,会同多个部门,对区级部门下发的报表进行了一场“大扫除”。

“我们发现,很多报表虽然名称不同,但业务逻辑和所需数据高度相似。”区数据局的工作人员介绍。以区民政局原有的5张养老服务设施相关报表为例,过去街道需要分别填报,总共涉及33个字段。经过业务梳理与整合,最终实现“五表合一”,用一张包含18个字段的综合性报表就完成了所有数据采集,填报量减少了45%。

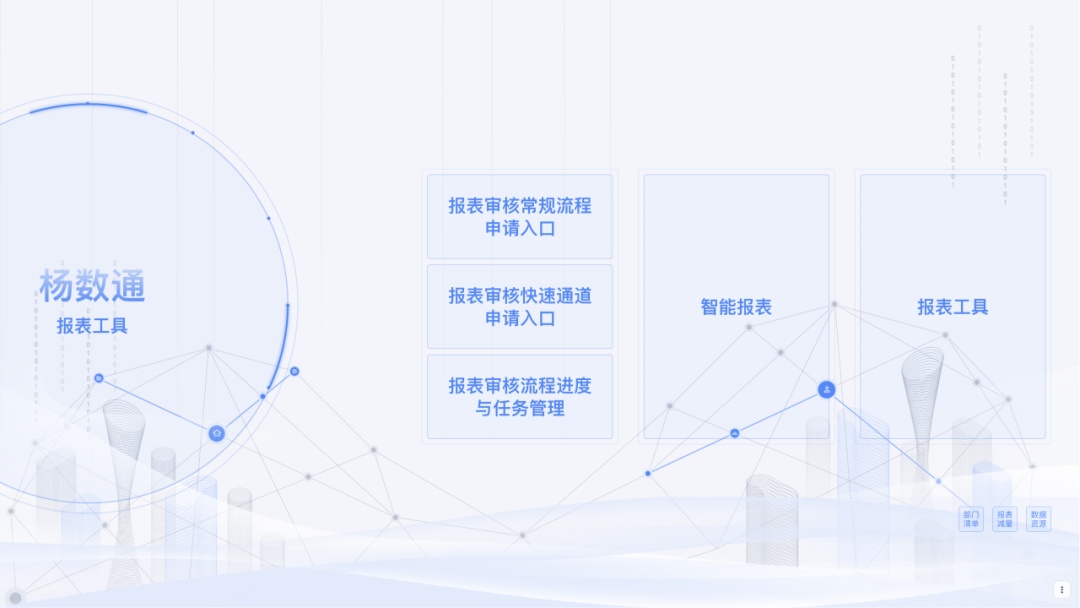

“瘦身”只是第一步,真正的“减负神器”是数据赋能。依托市、区两级大数据资源平台,杨浦区探索建立了一个名为“杨数通”的统一报表工具。过去需要手动填写的字段,如今有很大一部分都能通过数据共享实现“预填下发”。

一名街道的社区救助顾问对此体会深刻。她点开一张帮困对象统计表,表格上8个字段——姓名、身份证、户籍、住址等信息,都已被系统自动填充得满满当当。“过去,这些信息都需要我们逐一从不同系统里查询、导出再手动填入。现在,系统把数据‘喂’到我们嘴边,我们只需要核对一下信息的准确性,点击确认就行。工作模式从‘填报员’变成了‘审核员’,效率高了很多。”

据统计,通过源头整合与数据预填,试点领域的报表源头减量达86%。这场从676张到95张的蝶变,让基层干部真正感受到了“解放”。

“表哥”“表姐”转型:

从“埋头填报”到“走访服务”

报表“瘦”下去了,基层干部的时间和精力“肥”了起来。最直观的变化是,他们终于能从电脑屏幕前走出去,把更多的时间和笑脸留给社区的居民。

长白新村街道是典型的老龄化社区,独居、高龄老人多,服务需求也更加精细。街道社区服务办的一位工作人员说:“以前,我们很多时间都花在了做台账、填报表上,想要多去老人家里坐坐,都觉得时间紧张。现在不一样了,系统帮我们把重复的劳动干了,我们就有更多精力去策划社区活动,上门关心老人的身体和生活情况。”

“减负”,最终是为了“增能”。时间被释放出来,意味着服务可以更精准、更主动。殷行街道利用“一网统管”平台和“只报一次”沉淀的数据,建立了“基层数治助手”,能够主动发现社区内的潜在风险和特殊人群的服务需求,将治理的触角延伸到更细微的“神经末梢”。

“以前是等居民上门求助,我们再翻材料、走流程。现在数据跑在了前面,我们能提前发现哪户人家可能有困难,主动上门去问、去帮。”一位殷行街道工作人员说,这种工作方式的转变,让他找回了做社区工作的初心和价值感。

目前,杨浦区正在总结试点经验,计划将“只报一次”的工作模式推广到所有领域和全部街道,并建立严格的报表准入机制,防止“表格围城”问题反弹。可以预见,随着数字化改革的深入,将有更多基层干部从繁杂的报表事务中解脱出来,回归服务群众的本职,为城市治理注入更多“人情味”和“烟火气”。

文字 | 沈莹

图片 | 沈莹

编辑 | 周梦真

(点击图片查看)