王蘧常先生虽长谭其骧十一年,但少年时即相识。此后求学异地,数十年不通问,后王先生由交大调至复旦大学,为同校教授,但交往亦稀少,据王蘧常先生公子王兴孙老师言,二十世纪八十年代时,他几次奉父命给谭先生送信或资料(谭先生住淮海中路高安路,与王先生所住相距不远),八十年代中,王老曾与谭先生等有一次饭店聚餐,大概是晚年仅有的一次相聚了。

王蘧常先生

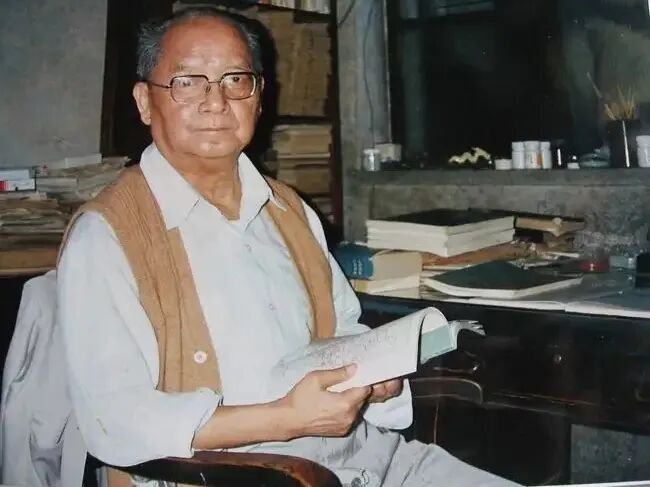

谭其骧先生

比较起王蘧常先生的故乡之行,谭其骧先生显然没有受到瑗仲翁那样的隆遇——市领导盛宴款待、笔墨伺候、出行有车等。论年资,谭小王十一岁,但谭在1985年来嘉兴时,也已年逾七旬,况且小中风初愈,右足不良于行呢。谭先生住在当时的嘉兴市府内部招待所(简称内招),在仲夏的一个傍晚,我去内招拜访先生。白天嘉兴图书馆崔泉森兄他们雇了一辆三轮车,载着先生在城内周游了一圈。据说高坐在车上的先生像个孩童般笑逐颜开,欢喜得不得了。当三轮车载先生到旧居时(勤俭路建设弄交叉口,前些年拆除),先生扶杖在大门前驻足了一会,不出声,也没有进去,似乎没有什么值得留恋的。谭家在嘉兴的祖宅有两处,另一处在郑家埭,很大的院宅,1949年后住进了七十二家房客。郑家埭祖宅东侧有谭氏祠堂,在嘉兴城内要算最大,有大堂,正厅、花厅、花园、石舫、石牌楼……当时建造祠堂总共花去15832两白银。1949年后,也就剩下一座石牌楼了。这座石牌楼,刘海粟在1919年春来嘉兴旅游时,曾把它搬到油画布上,作为赠给禾中友人余大雄先生的纪念品。谭氏祠堂始建于清光绪五年(1879),由此往上溯,谭姓一族原系河南籍,在北宋末年随宋高宗南渡来浙江,传至五世仲斌公起,由绍兴迁嘉兴定居。明代,谭昌言、谭贞默父子分别为万历与崇祯进士,至康熙年间,谭吉璁举博学鸿词,从此谭氏名列嘉兴望族。那天,谭其骧先生也未去看一看尚存的石牌楼,他对旧家的往事并不怎么感兴趣。他这次来嘉兴并无“衣锦荣归”的念想,他是应嘉兴市志编纂室邀请,来讲授一点嘉兴历史上几个重要地名的变迁情况。先生是著名的历史地理学家、中国科学院学部委员、复旦大学教授。先生主持编绘的《中国历史地图集》,使先生的学术成就臻于伟大!嘉兴方面请先生来,是希望借先生的名望,对刚刚开始的市志编纂工作有一个推动作用。

我是作为嘉兴报社记者去采访先生的。在先生下榻处,我第一次感受到了先生特有的风采——那爽朗的、像孩童般的大笑声。先生不跟我讲此行的目的,不跟我讲他在历史地理研究方面的辉煌成就,却关心起旧时的南湖船娘、船菜,还有他海盐姑妈家绮园里的那棵柿子树是否开花结果,我一一据实禀告:这些都已经不存在,消失了。先生好像很惊讶,瞪大了眼睛望着我,不一刻,即朗朗大笑,一往情深地说,南湖船娘的船菜烧得如何如何美味,而海盐冯家绮园里的红柿,姑妈每年秋天都要打发仆佣送几筐到嘉兴请大家尝新的。

先生边说边笑声不止。第二天,在市志办的座谈会上,我再次领略到了先生大笑时的风采。先生的大笑,具体描写应该是这样的:听说某一新鲜事后,惊讶地瞪大眼睛,头微微后仰,张大嘴爆发出一声“哈”,紧接着是一连串“哈,哈哈哈”的欢笑声。座谈会上,当有人请求先生赠一名片时,先生错愕相对,而史念先生赶紧说明一句:“天下无人不识君,谭老哪里用的着名片!”先生闻言,头微微后仰,后仰,直到大笑不已。这次座谈会实际是先生的一次学术讲座,当先生讲到嘉兴在明代一个户籍的数据,一时记忆不起来,便指着主持会议的史念先生说:“这个请史念先生讲,我忘了,忘了哈,哈哈哈……”此后在多个场合,如海盐县志办请先生去作学术讲座的那一次,只要讲到嘉兴历史上的有关细节,先生每以史念先生自代,向人介绍说:“这个问题问史念去,他比我熟,比我熟哈,哈哈哈……”不以大学者、权威自居,是先生洒脱的风度,而这样的风度也是因学识的渊博、胸襟的宽宏无所不包所致,绝没有丝毫的世故在里头。由此,先生的笑声可以称之为发自“天籁”了。

先生的尊人谭新润字公泽,号步声,又名蒲生、蒲僧,别署谭天、天风。善诗词,著有诗文集《弯弧庐集》(因中风后说话含糊,家人以禾中方言戏称“弯葫芦”,遂以谐音为斋名)。谭新润是嘉兴的一位名士,曾任嘉兴商报馆主笔。夫人王文毓出身于吴江平望世家。文毓之大姐嫁盛泽郑家(世泽堂),生子郑之藩,后为陈省身岳父;生女郑佩宜,后为柳亚子夫人。从姻亲关系来说,谭氏于郑、柳两家互为影响。名士、诗人的潇洒磊落和崇尚科学的求真思想,在谭其骧先生身上都有体现。但据我的观察,先生绝对不是旧名士,他的思想是非常新锐的。一次说到名人题词,像是无意地随便扯到王蘧常先生,“哦,题词呀,那是要请王蘧常的。哈,书法,书法是要请王蘧常的。哈,哈哈哈……”,先生自言不善书,但因是名人的缘故,各方求字者甚多,颇为所苦,于是就有“题词请王蘧常”的感慨。在我的理解,像先生那一辈学人,看重的是学术上有无建树,而书法,或者直白地说,写字,那只是余技而已。至于奉之为“国粹”的国画,有“文人画”一说,本意亦是“书画者,文人之余技也”,说是笔墨游戏也未尝不可以。但是今人凡痴迷此者,见到所谓的名人字、名人画,无不腿脚打颤,魂不附体。如我嘉兴,誉之为“三百年来书法第一人”之沈寐叟(曾植),先生那天在市志办的座谈会上,只淡淡地说了一句:“沈曾植么,学术上可取,思想保皇不足取。”像这样的话语,今世还会有几人说得出来?

1992年2月,美国传记研究所函告谭其骧,决定将他选入《500位具有重大影响的领袖人物》一书,这是为庆祝该成立25周年而编辑出版的世界性名人录,仅收录以往四分之一世纪间对国际社会产生重大影响的精英,即富有想象力、智慧和社会责任感的领袖人物(葛剑雄《悠悠长水:谭其骧前传》卷首)。

我对于谭其骧先生倾毕生精力研究的历史地理,根本上是茫昧无知的,要说,也只有“文抄”,而“文抄”非所愿也,因此我只记其“笑声”,倘能予人一点滴印象也是好的。又,先生1985年仲夏的禾中之行,食宿是由嘉兴图书馆负责的,雇三轮车供先生出行,在外吃小饭馆(那时招待经费有规定,不能逾制,每天超出部分一十来元),由崔泉森、乐志荣二位自掏腰包,而先生整天都如孩童一样乐哈哈,笑声不绝于耳,都是大可以一记的。

摘自:《述往集——江南一隅的人文印记》,

陆明著,上海书店出版社,2025年

来源:微信公众号“王蘧常先生研究”