作者:孙亦真

想象一下,如果我们能够创造携带完全相同遗传信息的小鼠,会对生命科学研究带来怎样的革命?9月1日上午,新学年的第一天,上海音乐学院北虹高级中学的学生剧场内座无虚席,一场别开生面的“开学第一课”正在这里举行。数百双充满好奇的眼睛聚焦在台上,中国科学院院士、著名干细胞与发育生物学家李劲松为师生们带来了一场题为《从克隆到半克隆——技术进步引领科学发展》的科普讲座,引领大家进入了一个奇妙的生命科学世界。

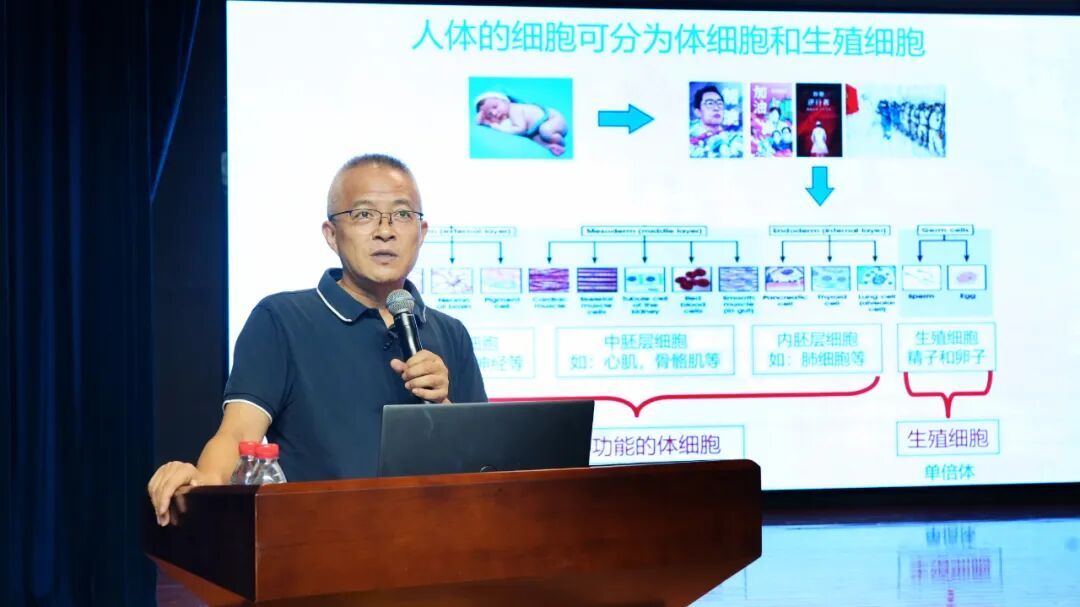

1996年,世界上第一只克隆羊“多莉”的诞生震惊了全世界。“克隆技术是通过将体细胞的核移植到去核的卵细胞中,创造出一个与供体基因完全相同的个体。”李劲松院士首先从大家相对熟悉的“克隆技术”入手,循序渐进地揭示了生命科学领域从传统克隆技术迈向“半克隆”技术的革命性飞跃。

踏入生命科学领域30余年,李劲松院士总是有很多乍一听不可思议的想法,用“天马行空”来形容他再合适不过。半克隆技术,是李劲松院士团队对生殖生物学领域的一次勇敢探索。“传统克隆如同完整的复印过程,而半克隆技术则像是智能编辑和重组,让我们能够更精准、更高效地探索生命奥秘。”多年来,他和团队深入研究半克隆技术,并在2012年开创了具有国际领先水平的小鼠孤雄单倍体胚胎干细胞技术,俗称“类精子干细胞”。这是一个令人惊奇的科学进展,因为这并不是真正的精子,而是胚胎干细胞。“也就是说我们把精子变成了一个可以培养的干细胞,它能够与卵子结合形成胚胎,”李劲松解释道,“与传统精子不同,这些‘类精子’可以在体外进行基因编辑,为我们研究基因功能提供了前所未有的工具。”

从疾病模型的构建到基因功能研究,从农业生产到太空移民,李劲松院士对半克隆技术的应用前景满怀憧憬。随着CRISPR-Cas9等基因编辑技术的飞速发展,半克隆技术的未来将更加多元化和精准化。“我们正站在生命科学新纪元的门槛上,半克隆技术将为我们开启一扇通往未来的大门。”

在本世纪初,人类基因组计划绘制出了基因图谱,揭示了2.2万个编码蛋白质的基因,但蛋白质研究仍面临巨大挑战——识别蛋白质所需的抗体制备繁琐、成本高昂,且有一半蛋白质因缺乏研究而尚无抗体。李劲松院士意识到,“未来的生命科学的前沿方向一定是要去深入这些‘深水区’。”

以往我们要研究一个蛋白,需要为它量身定做一个抗体,每个蛋白的抗体都不一样,使得蛋白质研究仅仅局限于单个的蛋白质研究。面对这一瓶颈,他再次“脑洞大开”:能否先在类精子干细胞中对所有蛋白质添加标签,再把这个细胞注入卵子,从而获得携带标签蛋白质的小鼠呢?“这就好比打造生命科学研究的北斗导航系统,类似于给每个人配上手机,通过北斗导航系统进行识别和跟踪。”他解释道,“天上用于北斗导航系统的星星越多,地上的定位精准度就越高。同理,如果相应的标签小鼠数量越多,那我们对于一个特定的生理或者病理过程调控的机理了解得也更加深入和准确。”李劲松院士表示,如果给所有的蛋白戴上标签,便可以基于标签的标准化研究体系,快速地定位这个蛋白在机体的哪里,和谁在一起,在干嘛,并且是在发育的过程中,在动态的过程中去观察。“这个体系构建完以后就可以实现多维度的、不同组织器官、不同发育时间节点的研究,这极大地简化蛋白质研究的难度。”

如今,在上海市科委支持下,“全基因组标签计划(GTP)”已经落地,迄今已包含2500余标签细胞系和500余个标签小鼠品系。全世界有120余个科研团队是GTP中心的“VIP客户”。

从南昌发电厂子弟学校到江西农业大学,再到扬州大学的求学深造,最后机缘巧合进入中国科学院动物研究所,李劲松的每一步都印证着“机会总是眷顾有准备的人”。

在中科院动物研究所攻读博士时,他参与了我国第一批克隆牛的研究,当时在山东一个牛场一待就是三个月;在美国洛克菲勒大学做博士后研究时,整整一年半时间里,工作几乎没有什么进展,他一度想要放弃。在李劲松院士的描述中,他的求学之路并非一帆风顺,而是一场充满机遇与坚持的“逆袭”。

在莱特兄弟发明飞机前,许多人认为人类永远不可能飞行;在第一个试管婴儿路易丝·布朗出生前,体外受精被视为天方夜谭……科学的发展就是不断将“不可能”变为“可能”的过程。“大胆去想,科学没有什么不可能。”面对台下年轻的学子,李劲松院士分享了自己的科研心得,“也许你们还不知道未来要做什么,那就做好你现在该做的事情,好好成长,好好学习,好好锻炼,当机会来了,你们一定就能抓住。”

同时,他也有着自己独到的科研哲学——一定要将一件事做到极致。“当然,也有些人确实太聪明了,像爱迪生发明了那么多东西,那也是一种人才。”他笑着说,“但是对于像我这样的人,我想也就是一辈子把一件事情做好就行了。我们也要根据自己的情况,有能力的时候要为整个领域、为社会做出一些贡献。”朴实无华的话语,承载着一位科学家对年轻一代最真挚的期待与信任。

“利用类精子干细胞技术培养出健康小鼠真是太神奇了!未来这种技术能够运用到医疗场景吗?可靠性如何?”“我对您讲到的基因组标签技术非常感兴趣,可以说说它在实验室日常研究方面会有哪些改变吗?”……互动环节将现场气氛推向高潮。正如沈涌校长在致辞中所言:“好奇心是人的天性,对科学兴趣的引导和培养要从娃娃抓起。”这场特别的“开学第一课”不仅展示了生命科学前沿的惊人突破,更在学子心中播下了科学梦想的种子。

“大师课堂”——院士专家进校园活动是上海市推进科学教育的重要举措。通过邀请院士专家走进中学校园,以专题讲座的形式与学生面对面交流,实现了校外科学教育与学校教育的“双向奔赴”。本次活动由上海市科学技术协会、上海市教育委员会指导,上海市虹口区科学技术协会、上海市虹口区教育局主办,上海市虹口区青少年活动中心、上海市业余科技学院和上海音乐学院北虹高级中学共同承办。

供稿:上海市业余科技学院(上海科学会堂服务中心)