一匹快马,从宫苑中疾驰而出。却不走官道大路,而是径入深谷大山。马上一人,正是大隋皇帝杨坚。

左仆射(总理)高颎、右仆射(总理)杨素闻讯赶来之际,杨坚居然已经在山谷间纵马奔驰二十余里。杨素拉住马的辔头,想要劝皇帝什么,可是一时之间,却不知道该说什么?

——《隋事·第二章第十节 尉迟之死》

读书,尤其是读历史书,在许多人眼中,是一件颇为艰难的事,就像我读书时历史这门课的成绩永远没有高分。

现在想来应该有这两种原因:一是中国历史的雄厚,千余年的时间差距,昔日帝王的荣耀、人情的冷暖,距离21世纪你我皆凡人的当下,实在太过遥远;另一个则是文字的艰深,当年史官记录这天下的纷纷扰扰,惜字如金,对于习惯白话文的我们,文言文是一道难以逾越的高山峻岭。

未曾想,历史在一位奉贤作家的笔下,竟然有趣起来。这是2025年的夏天,我在上海书展上的一点感受。

2025年的一个夏日,烈日当空之下的万物,伴着聒噪的蝉鸣,唯有慵懒二字可以形容。似我这样的读书人,却有一个坐地铁上市区的理由,那就是书市。

“夏日的上海,总有一场与书的浪漫之约。”这说的便是在上海展览中心举办的上海书展暨“书香中国”上海周。

新书发布会、名家讲座、作者签售……书展的正式规模化,尤其是上海书展的正式创办(上海图书交易会更名为上海书展),是2004年的事了。到这个时候,如我这般年纪的七零后八零后,已经成了逛展买书的主力军。面积超过两万平方米的上海展览中心,足以容下太多人,一朝开幕时,来自各区县乃至外省市的读书人,便无视酷暑、蜂拥而入,为的就是享受这场图书的超级盛宴。我们这些书友,最担心的则是书买多了,太重了,拎不动咋办呢?后来书展体贴地设立了临时寄存处,再往后有了快递,那就太方便了,选书、下单、快递,空手回家等着送货上门。当下甚至连钞票也不用带了,带个手机刷卡消费,太轻松了。

但是有一点,我一直是颇为遗憾,那就是书展之上,很少能看到我的家乡奉贤籍作者的身影。

初见:奉贤作家与名家一同登场

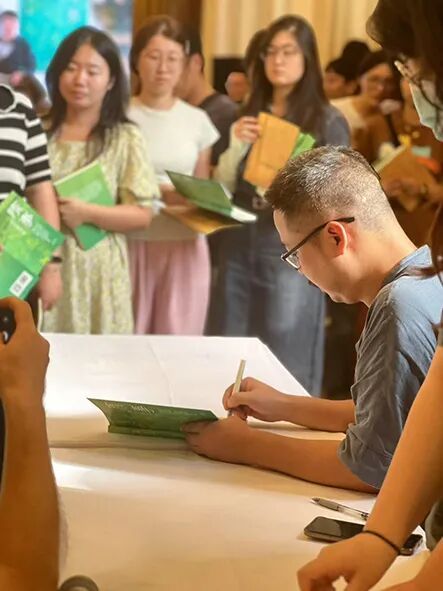

图中最左边人物为奉贤作家陆建国

这个遗憾,一直到2018年,终于有了满意的回答。那一年的夏天,一位年轻人出现在上海展览中心的友谊会堂,与他一起出席活动的,居然还有上海电影家协会副主席汪天云先生和知名演员赵静女士。

赵静可是上世纪80、90年代赫赫有名的大明星。1980年的电影《海之恋》,她饰演海洋科学仪器厂工人立秋,轰动一时。就在2017年,她还凭借着电影《我是医生》中的精彩表演,拿下了第九届澳门国际电影节的最佳女配角。

而和赵静并肩而坐的那个年轻人,就是咱们奉贤人,在那一刻,身为奉贤读者的我,自然地就骄傲起来。“司马路”,原来他是奉贤作家“司马路”,本名陆建国。

记忆中,在那次发布会上,作者司马路侃侃而谈,说的是清光绪年间,一位京剧名角,在北京城琉璃厂土地祠地界的丰泰照相馆门口,耍着大刀花,摄影师用手摇型的摄影机全神贯注的拍摄……这是中国第一场电影的拍摄录制现场。

看得出,初次亮相书展的陆老师,有一丝丝的小紧张、小拘束、小不安。也是,倘若是我,面对数百人的围观,摄像头的直接对准,恐怕不只是紧张,简直都要说不出话,全身都要颤抖了。

而这一份偶然的书市相见,已经是七年前了。

七年之后,也就是2025年的夏天,多年未去逛上海书展的我,居然又在网上的书展新闻里看到了陆老师的名字,只不过这时候,他已经使用了一个新笔名 “大司马”。

之前,大司马老师其实也出现在上海书展之上,曾为他的著作《秦策》宣传,只是那一场我错过了。这一回,我便打算去瞧瞧。此时,大司马老师已经四十出头了吧,和当年的年轻新锐相比,这一刻的他成熟许多,却不失当年的风趣、幽默。

“这一次我的新书叫作《隋事》,这个隋字,其实有一种民间说法,说本是“随便”的随,只不过开国皇帝杨坚不满意这个字,他这个人迷信啊,觉得这个字里有个走,国运走了可就不好办啰!所以他改选了隋。”他随即又说,“这种趣味十足的说法,只能是一种野史。因为从古文字来讲,随和隋这两个字其实是通用的。更重要的一点是在隋朝建立之前,北周设立的随州就已经改为隋州,所谓杨坚称帝后改随为隋的说法,大概是后人附会之言。”

作者是奉贤人,身为读者的我便有了与他近距离接触谈话的可能。关于本文开头节选的那段文字所描述的故事,他说:“在中国帝王史上,杨坚是个非常难得的重情之人,对于自己的妻子独孤伽罗,他用情颇深,虽然有三宫六院,却始终专一不变,这一份坚持,殊为可贵!”

在他的笔下,杨坚一度与妻子独孤伽罗闹翻,但皇帝不是以帝王之尊强势地压制妻子,而是孤身一人,骑马狂奔在山中。而最后,他的大臣杨素、高颎赶上安慰之际,大司马又提了一嘴,说杨素什么都没说,为什么呢?大司马一笔写出他的内心台词是——“你瞧我那婆娘,又丑又凶,纳妾这种事,我根本就是提都不敢提……”而皇帝杨坚,最终还是长叹一声:“吾贵为天子,不得自由!”我都做到皇帝了,居然连这点自由都没有。于是高颎蹦出这么一句:“陛下岂以一妇人而轻天下!”

大司马如是写道:“这三个大隋最有权势的男人,就这样在山里头呆了整整一天,一直到中夜,也就是半夜才回到皇宫。而此时,独孤皇后已经等候多时,看到皇帝终于归来,女人的眼泪便流淌下来。高颎、杨素赶紧劝和,摆上酒席,大家坐在一起,几杯酒入肚,醉意朦胧,一觉醒来,这事可不就了了。”

呵呵,看到这里,忍不住拍案,皇帝和皇后的吵架史,居然也如此有趣!像极了平常百姓夫妻间的怄气斗嘴啊。

而在这一场新书发布会上,大司马展示出他对历史细节的周到把握与细致理解,一部史书,他讲了历史大趋势的演变,如从汉朝三公九卿制度之下“士人”通过“贤良方正”制度选拔向上,形成朝廷之上以儒学为旗帜的官僚群体;与之相对的,则是宫廷宦官借助帝后形成的强大后宫势力;而制约两大群体,居权力中心位置的,便是所谓“外戚”势力,处理不当,如灭火不成反焚没大厦,譬如东汉末年的大将军何进。隋朝正是鉴于这种情况,将南北朝以来初具雏形的制度升华为“三省六部制”,中书省负责起草文书诏令,门下省审核其利弊,而尚书省则贯彻执行。如此一来,国家政务得以程序肃清,而残酷的权力斗争也得以暂告熄灭。

这是论大局,而大司马又擅长讲细节。譬如古代中原人,原本是席地而坐,一张蒲草编织而成的席子,铺在地上,古人是怎么坐的?大司马形象地向大家介绍了常见的几种坐姿,譬如刘邦式不拘礼地箕踞而坐,原来是敞开膝盖、双腿弯曲而坐,这样的坐姿,是非正式的,所以来了客人用这种姿势,意味着主人的傲慢无礼;而现代人比较熟悉的盘腿而坐,则来自胡人;唯有屈膝而坐,才是华夏正礼。“古人长时间屈膝而坐,腿却不会酸,这是什么缘故呢?奥秘在这里。”在新书发布会上,大司马老师亲自为大家展示了古人的“支踵”,令在场读者大呼,这样的细节,如果不是亲眼所见、亲耳所听,大部分国人大概率始终不知吧。

至于隋唐时期颇为流行的“宽领袍”,大司马老师也作了现场演示并以“内衣外穿”四字解读,原来李白、杜甫这些大文豪的外袍,早年根源是汉服的内衣,到骑兵时代演变为适合骑马穿的“袍”,随后战争结束这种习俗传遍中原,人们发现其简便易穿着,于是普遍外穿成为时尚。汉族的服饰与时代递进的同步演变,这便是一个很好的范例。

数十年隋朝史,溯源万千风云。读书的意义,大概也就在此中吧!

作者:王玉华

责任编辑:陆建国

实习生:刘姝含

编辑:王鹏

•end•

往期精彩回顾

潘垫村:三餐四季的香野之韵丨《奉贤报》“我与乡村有约”特刊

《奉贤报》读者回访活动启动啦!

这个毗邻高校的“全国文明村”不一般丨《奉贤报》“我与乡村有约”特刊

稳扎稳打书写卓越美“力”:“东方美谷”的产业深耕与品牌出海丨《奉贤报》专版

五四村在“谷”边开出花:寻访四团镇五四村乡村振兴的诗意密码丨《奉贤报》“我与乡村有约”特刊