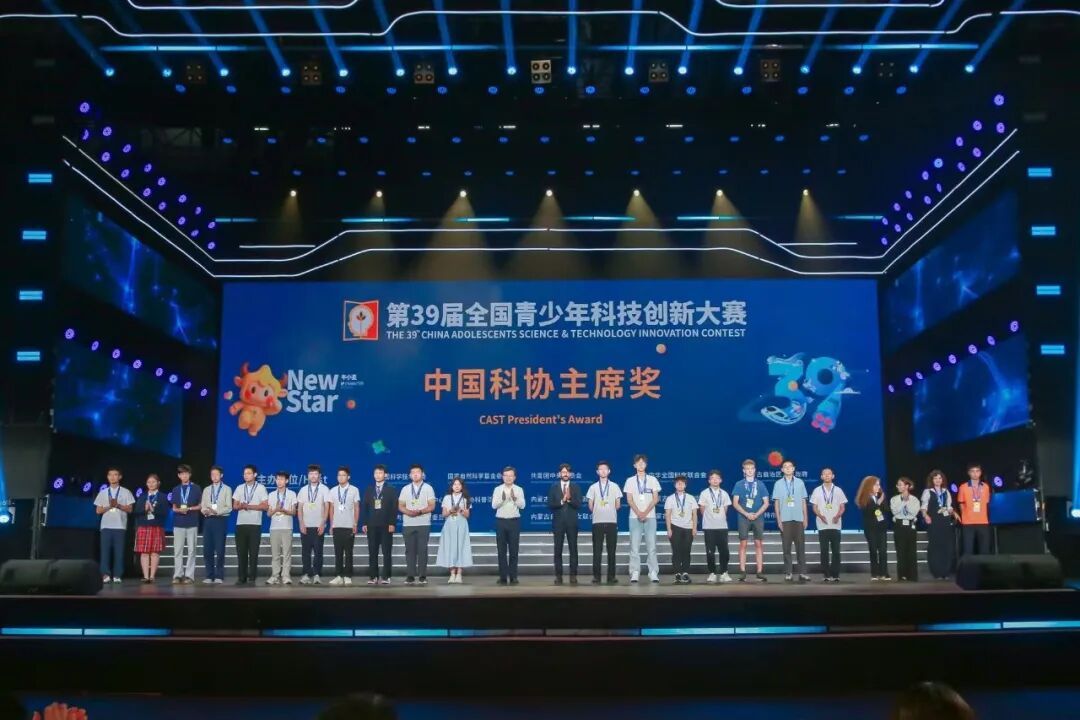

8月19日,第39届全国青少年科技创新大赛在呼和浩特圆满落下帷幕。

上海外国语大学附属外国语学校(以下简称上外附中)学生龚叶诚斩获大赛最高荣誉“中国科协主席奖”。同时,龚叶诚还获得了科行创新奖、格科专项奖、卢森堡国际科学博览会专项奖等3项专项奖。

上外附中作为一所语言培养见长的学校,近年来在科技创新人才培养方面也取得了很多亮眼的成绩,学校是怎么做的?

从校园里的“技术控”,

到赛场上的“硬核玩家”

能够站上第39届全国青少年科技创新大赛的最高领奖台,龚叶诚很兴奋。他告诉第一教育,“现场看到自己的名字和照片显示在大屏幕上,还是挺激动人心的。”

第39届全国青少年科技创新大赛“中国科协主席奖”颁奖现场

在本次大赛中,龚叶诚的研究项目为“基于无人机集群与物理神经网络的火灾温度与风速场智能实时重构系统”。这个过程需要投入非常大量时间与精力,也让他收获颇丰。

龚叶诚说,他最早接触科创是在初三结束的暑假。当时他因为一个偶然的机会参加了深圳零一学院的暑期活动,甚至还有幸采访到了诺贝尔奖得主,这让他开始对科创产生了浓厚的兴趣。

龚叶诚在第六届世界顶尖科学家论坛交流

但真正接触科创、走上科创的道路,则是从高一参加“中学生英才计划”开始。“我所在的上外附中非常重视和支持科创活动,我通过学校推荐和英才计划的严格选拔,入选了上海交通大学教授指导的计算机方向课题。”

龚叶诚说,在此之前,他就一直是学校机器人队的核心成员,与科技老师和队友参加FRC比赛;还参加了学校组织的C++编程和算法学习,并在初三暑假于零一学院接触到集群智能概念,高一暑假入选首届人工智能信息奥赛(IOAI)国家队。

他说:“这些经历为我的科创项目打下了扎实的前期研究基础。”

将科技创新能力植入以外语见长的学生基因

像龚叶诚这样的“科创达人”,在上外附中并非个例。仅他提到的“中学生英才计划”,在过去三年中,上外附中分别有9人、15人、6人入选,人数始终位列上海市普通高中前列。

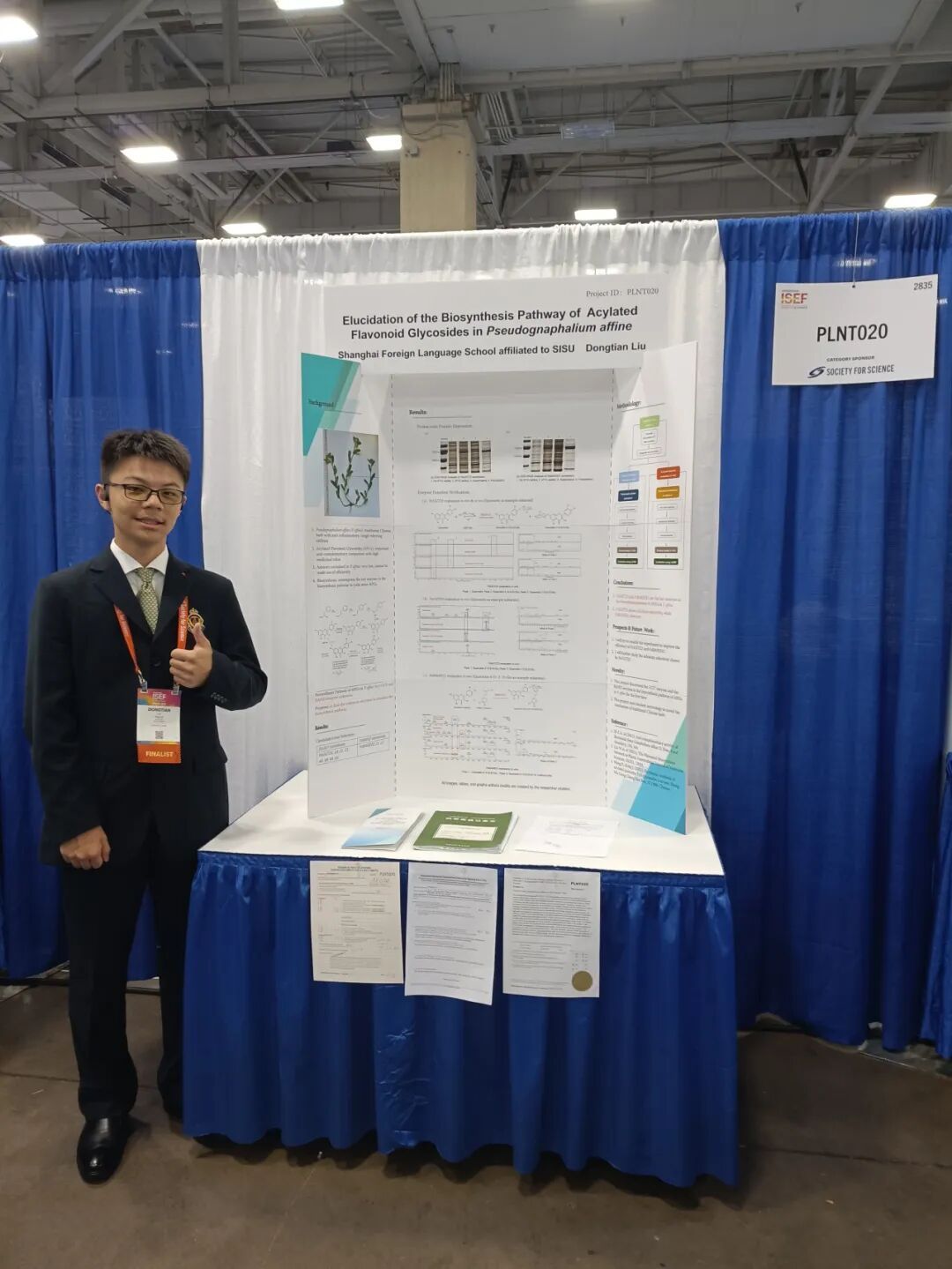

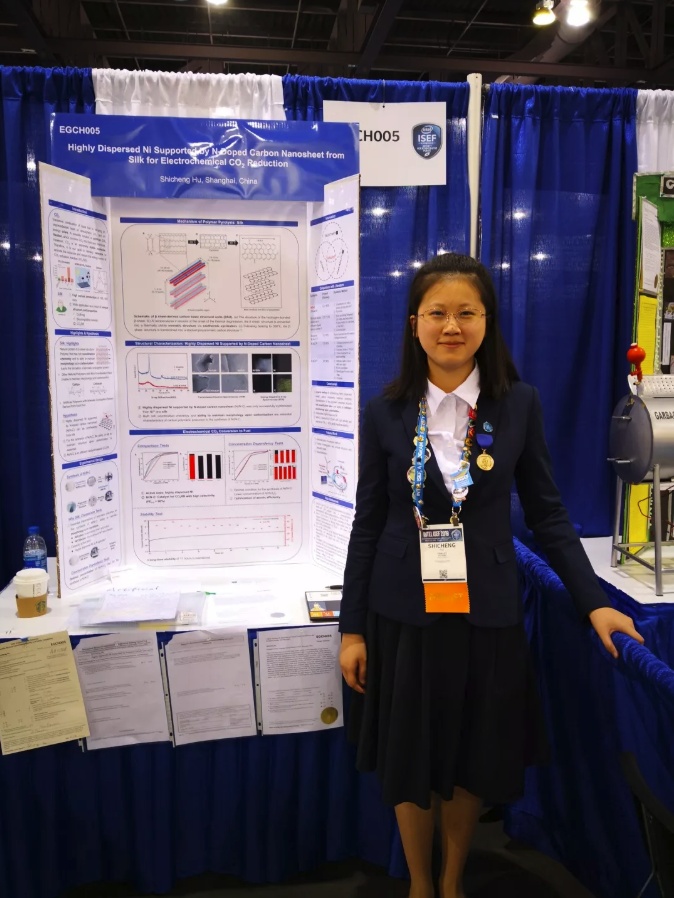

被誉为“青少年的诺贝尔奖”的国际科学与工程大奖赛ISEF,每年都有上外附中学生入选国家队,亮相全球总决赛;在丘成桐中学科学奖、世界青少年英才奥林匹克竞赛等赛事中,上外附中学生也同样屡获佳绩。

2023年刘栋天同学在第74届国际科学与工程大奖赛ISEF中荣获一等奖

2021年朱清瑗荣获丘成桐科学奖全球总决赛科学奖化学金奖

2019 Intel ISEF英特尔国际科学与工程大奖赛高二6班胡诗成获得能源化学组的Best of Category Awards奖项和该组别唯一的一等奖

2021年蒲新格荣获丘成桐科学奖全球总决赛科学奖生物银奖

这背后,是上外附中在拔尖创新人才多元化培养方面的一系列探索实践。

上外附中校长杜越华告诉第一教育,面向新时代,国家发展急需具备全球视野、能参与国际竞争与合作的创新人才。“单纯的‘外语工具人’或‘技术偏才’都无法完全满足这一需求。”

上外附中结合自身的办学特色,决定“将科技创新能力植入以外语见长的学生的基因中”,主动回应国家战略和时代呼唤。

因此,近年来,上外附中围绕“关键语种人才早期培养”和“多语种科创人才早期培养”两条主线,构建起“理科特长”“创新特质”“外语特色”的七年一贯课程体系,成为首批全国科学教育实验校。

杜越华介绍说,学校围绕培养学生的创新精神和跨学科融合能力,构建起“课程+项目+活动”综合实践活动,分学段开设进阶式科创素养课程。

除了龚叶诚提到的机器人、C++、Python编程等科技类课程之外,学校在中预年级推出“创新素养课程”,在初一开设“我·科学家”课题孵化课程,初二安排“创新成果课程”。到了初三,则实施“创新社会实践”,学生自主选题、组队研究,走出校园进行两周调研,完成报告并在班级、年级答辩,为高中科研学习打下基础。

学校还搭建了校外研究性学习和科创实践平台,先后与中国科学院上海营养与健康研究所、上海技术物理研究所,上海天文台,上海中医药大学等合作共建,让优秀学生可以进入科研院所和高校,与科学家亲密接触,了解前沿科学知识,尝试进行创新性的研究。龚叶诚就是受益者之一。

课堂之外,校园内的科创生态同样丰富而立体。学校在初高中设有涵盖政治、经济、文化、艺术、科创等领域的研究性学习社团,由教师指导,高校专家和家长参与,合作探究。

每年举办的科技节更是校园四大特色活动之一。两个星期的时间里,学生们全员参与,融合学术沙龙、课堂展示、实践体验和成果展演。面向中预至初二的科创冬、夏令营,则通过专家讲座、跨学科项目、科普英语展示及科研机构参访,让“学科学、用科学、爱科学”成为校园风尚。

科技节学生操作水火箭

科创教育的收获,

远不止奖牌

龚叶诚接受采访时说,他已经为自己此次的获奖项目申请了技术专利,还带着这个成果去消防大队实地调研过。

杜越华介绍说,对于具有原创性和实用性的技术创新成果,学校会鼓励并指导学生申请国家专利或软件著作权。这不仅保护了学生的智力成果,更培养了其知识产权意识。

他说,学校特别鼓励那些旨在解决社会痛点、具有人文关怀的“公益科创”项目。“这些项目在参赛后,很容易与社会组织、企业CSR部门对接,进行试点应用或公益推广,让技术真正产生社会价值。”

上外附中的经验核心在于,将科创项目视为一个完整的教育过程而非孤立的获奖目标,并将其作为培养学生自主学习、表达能力以及展现自我独特思维能力的重要契机。

“一个完整的项目经历,其价值远超课堂学习。”杜越华说,学生为了完成项目,必须自主学习大量超纲的前沿知识,这种基于真实问题驱动的学习是最深刻、最有效的。

项目结束后,很多学生在此基础上进行的深入探索,甚至能成为大学相关专业学习的先导研究。

“学生的收获远不止一块奖牌,而是一套完整的创新思维、科研方法和实践能力,这为他们未来的长远发展奠定了坚实的基础。”

他介绍说,未来上外附中将努力构建更强大的支持网络;利用外语优势,更主动地培养学生的国际科研合作能力;探索成果转化支持机制,探索将学生创新成果真正推向市场转化的可能性等。

总结来说,上外附中科创教育的未来图景是:

在深度上,更加注重顶尖和深度培养,瞄准硬核技术创新;

在特色上,更加突出人工智能跨学科融合,打造核心创新竞争力;

在支撑上,打造更高效的硬件空间、更强大的专家资源网络,更专业的管理团队;

在视野上,更加国际化、开放化,引导学生从解决“身边问题”走向关注“人类共同挑战”。

文字:周紫昕

图片由学校和受访对象提供

编辑:袁曼舒

校对:曹铒

责任编辑:吴华

转载此文请注明出处

关注“第一教育”

分享至朋友圈惊喜更多!

___________________________