纳米纤维作为一种先进低维材料,由其构成的多孔材料具有丰富的多级孔结构,在高效吸附、高精过滤、高温隔热、宽频降噪等尖端领域应用潜力巨大,已成为国家重大需求牵引下多孔材料的重要发展方向之一。

在世界范围内,纳米纤维多孔材料的研究已持续近三十年,但仍存在孔结构精细成型难度大、成孔机理不明确等关键难题,导致材料难以在应用中发挥毛细芯吸、尺寸筛分、能量耗散等功能优势。如何高效制备纳米纤维多孔材料?东华大学教授丁彬领衔的研究团队20多年深耕该领域,在纳米纤维材料的成孔方法上实现原始创新,相关成果对于航天军工、重大装备、能源电子、精细化工等国家命脉行业的发展将起到至关重要的作用。

创新提出纳米纤维成孔新策略

从事纳米纤维多孔材料研究已有25年的东华大学教授丁彬告诉记者:“纳米纤维是像头发丝一样的纤维材料,但它的直径只有头发的百分之一乃至千分之一,肉眼是看不见的,用这种纳米尺度的纤维材料构建多维度、多尺度的孔结构,可控性差、难度极大。”

他介绍,研究团队创新性提出了纳米纤维成孔新策略,制备出了具有多维度、多尺度孔结构的高分子、陶瓷、碳纳米纤维多孔材料,包括通体多孔的高强单纤维、超小孔径的韧性网状材料、超高孔隙率的弹性纤维气凝胶,这些材料可应用于尖端武器高温隔热、电力装备吸音降噪、应急救援人员防护、氢能电池气液分离等领域。“目前,我们在纳米纤维多孔材料的研究上处于国际领先地位。”丁教授表示。

“白活性炭”可吸附净化

化工废气、工业废水

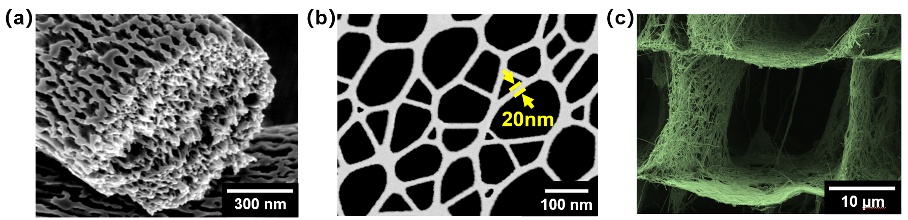

在单纤维中构建可控的通孔结构可大幅提升材料的比表面积,并显著增强材料的毛细芯吸作用。然而,现有多孔单纤维通常采用致孔剂后处理的多步成孔方法获得,其孔道连通性差、孔尺寸难调控。

丁教授介绍:“我们通过在直径仅为数百纳米的单纤维内精细‘凿孔’,首次得到了像海绵一样的通体多孔一维纳米纤维,种类包括聚合物、陶瓷和碳材料。特别是我们制备的多孔陶瓷纳米纤维,可以耐1300℃的高温且比表面积(>1000m2/g)与活性炭相当,我们称之为‘白活性炭’,可以有效吸附有机污染物,并通过高温煅烧去除有机污染物,理论上可以实现无限次回用。”

这种“白活性炭”具有耐高温、表面积大的优点,可用于化工废气、工业废水的吸附净化,吸附效率高并可实现无限次回用,从而解决了当前活性炭无法再生、只能填埋处理的问题,从而避免了土地浪费和环境污染,具有极大的社会经济价值。

“纳米蛛网”高性能过滤分离材料

静电纺纤维的平均直径多在100nm以上,由其堆积形成的材料孔径通常在1-3μm,如何进一步降低纤维直径以减小材料的孔径,已成为提升材料气/固、气/液筛分传质性能的关键。

如何突破技术瓶颈?丁彬告诉记者,研究团队受到电影《蜘蛛侠》的启发,首次利用微小液滴直接“甩出”一张细小的网,从而创制出具有蜘蛛网状结构的二维超小网孔材料——我们将其命名为“纳米蛛网”,是目前已知最细小的网状材料,网孔直径只有100~200nm,是蜘蛛网的千分之一,对于细菌、病毒、微小颗粒物、微液滴等具有极高的过滤精度。

这种世界上最细小的网状纤维材料“纳米蛛网”,孔径只有蜘蛛网的千分之一,是一种全新的高性能过滤分离材料,在半导体工业、现代养殖业的高精空气过滤,石油、化工产品的高效油水分离等领域极具应用潜力。

“冻豆腐”般纤维气凝胶成

下一代隔热材料最佳选择

丁教授介绍,团队通过控制纳米冰晶的有序生长驱动纳米纤维排列组装,并去除纳米冰晶使纤维间成孔,得到了像冻豆腐一样、具有超高孔隙率的纳米纤维气凝胶,种类包括聚合物、陶瓷和碳材料。“特别是我们制备的陶瓷纳米纤维气凝胶,它不仅打破了世界最轻固体材料的记录,在1300℃的高温下还展现出可拉伸/压缩的“形状记忆”特性,从而颠覆了传统陶瓷材料又脆又硬的形象。”

据介绍,团队创制的超轻、高弹陶瓷纳米纤维气凝胶,被英国航天局的总工程师重点关注并高度评价,认为它是下一代隔热材料的最佳选择,在保证轻质高效隔热的同时还能有效抵御剧烈的气动热冲击,为未来的航天器提供了全新的颠覆性解决方案。此外,陶瓷纳米纤维气凝胶还可用于新能源汽车的电池隔热垫、防火隔热毯,消防战斗服的高温隔热层,大飞机、高层建筑、冷库的防火保温层,潜艇、高铁的阻燃降噪层等领域。

来源:上海科技报

作者:陶婷婷

资料来源:丁彬

编辑:嘉源

↓分享

↓点赞

↓在看