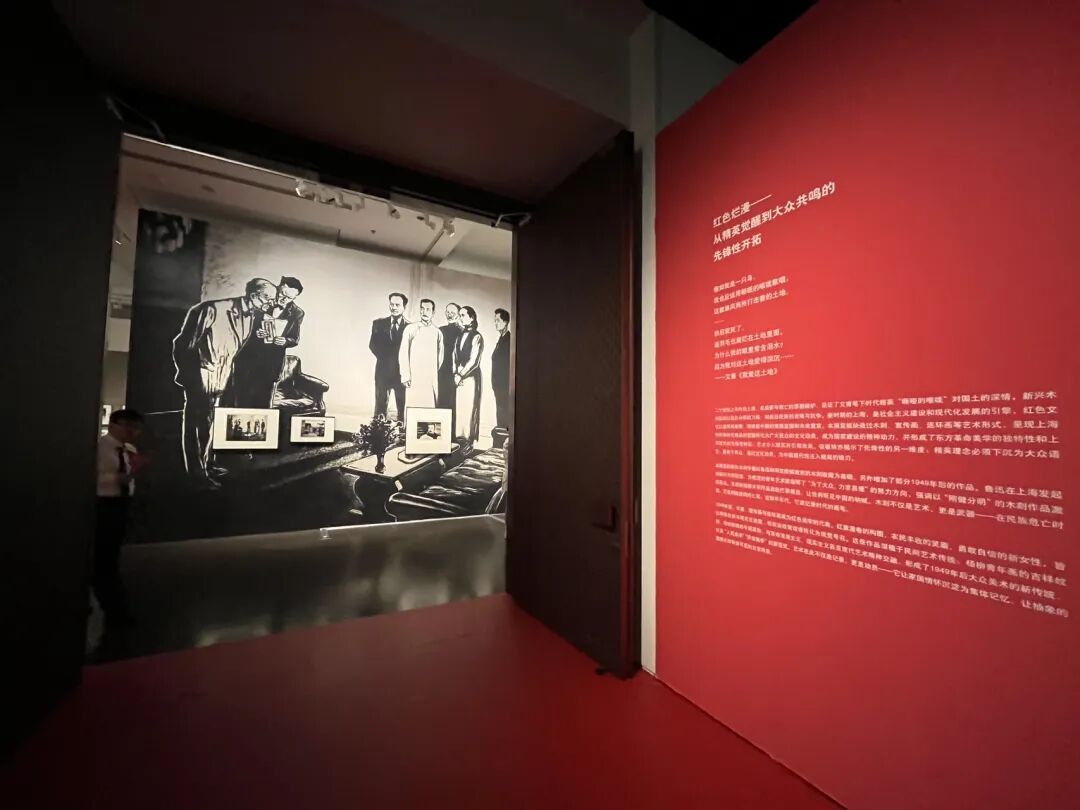

上海美术馆年度大展“上海现代”正在热展,通过“红色烂漫“、“摩都日常”、“海上新潮” 三大板块的详实叙事展现20世纪以来上海的文化嬗变,集中呈现木刻、宣传画、建筑、设计、油画、国画、摄影、 电影、漫画、音乐等多元媒介作品600余件(组),全面解析这座城市的现代化基因和人民创造历史的文明密码。

本期带大家走进第一板块“红色烂漫——从精英觉醒到大众共鸣的先锋性开拓”,从木刻、年画、宣传画、连环画等艺术形式中,感受宏大叙事下的家国情怀。

第一板块

红色烂漫

从精英觉醒到大众共鸣的先锋性开拓

上海现代——“红色烂漫”板块

二十世纪上半叶的上海,是启蒙与救亡的思想熔炉,见证了艾青笔下时代精英“嘶哑的喉咙”对国土的深情。新兴木刻运动以黑白分明的刀锋,刻画出民族的苦难与抗争。新时期的上海,是社会主义建设和现代化发展的引擎,红色文化以激昂的旋律,演绎新中国的理想蓝图和未来宣言。本展览板块通过木刻、宣传画、连环画等艺术形式,呈现上海如何将时代精英的觉醒转化为广大民众的文化动员,成为国家建设的精神动力,并形成了东方革命美学的独特性和上海现代的先锋性特征:艺术介入现实并引领未来。该板块亦揭示了先锋性的另一维度:精英理念必须下沉为大众语言,服务于民众,通过文化动员,为中国现代性注入破局的锋刃。

上海现代——“红色烂漫”板块

本展览的新兴木刻专题以鲁迅和宋庆龄解放前的木刻收藏为基础,另外增加了部分1949年后的作品。鲁迅在上海发起的新兴木刻运动,为前进的青年艺术家指明了“为了大众,力求易懂”的努力方向,强调以“刚健分明”的木刻作品激励民众。宋庆龄助推木刻作品远赴巴黎展出,让世界听见中国的呐喊。木刻不仅是艺术,更是武器——在民族危亡时刻,它是刺破黑暗的匕首;在和平年代,它是记录时代的画笔。

1949年后,年画、宣传画与连环画成为红色美学的代表。红旗漫卷的构图、农民丰收的笑靥、勇敢自信的新女性,皆以明快色彩与程式化造型,将政治政策话语转化为视觉号召。这些作品深植于民间艺术传统:杨柳青年画的吉祥纹样、传统剪纸的平面装饰,与革命浪漫主义、现实主义甚至现代艺术精神交融,形成了1949年后大众美术的新传统,以及“人民美学”“劳动美学”的新范式。艺术在此不仅是记录,更是动员——它让家国情怀沉淀为集体记忆,让抽象的理想化作举首可见的日常风景。

—— 项苙苹

“上海现代”策展人

黑白木刻:刀锋上的觉醒

“新兴木刻”是上世纪三十年代在中国兴起的革命性艺术运动。传统木刻通过印刷、复制广为传播,早在宋代已达到很高水平。二十世纪初,新印刷术推动了传媒事业发展,图画成为雅俗共赏的大众消费。相较于其他画种,木刻取材方便,制作简易,为艺术家青睐。1930年初,沪杭一带左翼文艺运动活跃,是年夏,左翼美术家联盟成立,受苏联影响,提倡“为人生而艺术”,力推服务人民的“普罗美术”。1931年,鲁迅邀请内山嘉吉举办木刻讲习会,发起新兴木刻运动,吸引着许多进步青年。鲁迅希望以此唤醒民众,推动社会变革。新兴木刻,从古代“以刀拟笔”转向“以刀代笔”,是谓创作木刻,作品通过街头展览、书籍报刊等形式,让艺术真正深入民众。鲁迅的“木刻启蒙”,以俄为师,兼收并蓄,精选有批判精神的外国作品,所涉如法复尔斯基(Vladimir Favorsky)、珂勒惠支(Käthe Kollwitz)、麦绥莱勒(Franz Masereel)等,给中国艺术家树立“为人生而艺术”的榜样。

在鲁迅推动下,多个大城市产生了很多有影响的木刻团体。新兴木刻深入社会底层,创作了大量反映劳苦大众悲惨生活、揭露社会黑暗的作品,极具震撼力。新兴木刻在抗日战争和解放战争时期达到高潮,成为抗日救亡、争取民主解放的有力武器,活跃于全国各地,中央苏区的“鲁艺”成为木刻艺术重镇。这场运动不仅培养出一批优秀版画家,还开创了中国现代版画先河,为中国美术史写下浓墨重彩的一笔。新中国成立,新兴木刻为反映祖国新貌再立新功,涌现出一批新人,改革开放以来,又取得新的突破。

—— 潘耀昌

上海大学美术学院教授

赵延年《抗议》

1956年 版画 上海美术馆藏

1933年5月,宋庆龄、蔡元培、鲁迅、杨杏佛等爱国人士,联名抗议德国希特勒法西斯政权的暴行,并一同去上海德国领事馆递交《为德国法西斯压迫民权摧残文化向德国须事馆坑议书》。作者为纪念鲁迅先生而创作了这幅黑白木刻作品。

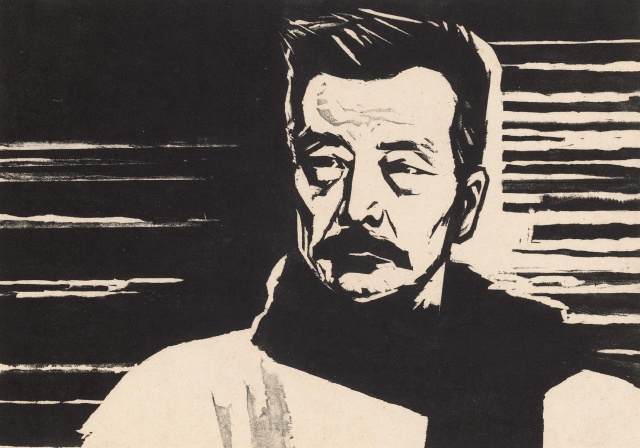

赵延年《鲁迅先生》

1961年 版画 上海美术馆藏

犀利的刻刀塑造了鲁迅先生“横眉冷对千夫指”的性格特征,大面积的黑白强烈对比,衬托了鲁迅顽强不屈的文人个性。这件作品是作者为数众多的鲁迅题材代表作之一。

邵克萍《清清的溪流——为纪念鲁迅逝世50周年而作》

1985年 版画 上海美术馆藏

作品刻画了溪流边花团锦簇的美妙场景。20世纪80年代开始,邵克萍开始尝试新的风格,同时开始国画的创作。这一时期,邵克萍关注笔墨的运用,探索光色的融入,开创了新的艺术风格。此作《清清的溪流》就是将国画中对笔墨的实践运用于版画创作中,在线条上保留了刀刻的痕迹,但在色彩上呈现出国画般的艺术效果。

红色宣言:新时代的旋律

连环画、年画、宣传画是上海美术的三大品牌画种,1949年后有过一段辉煌的巅峰时期,群贤毕至,佳作迭出,成就斐然,在全国享有“半壁江山”的美誉。

连环画作为上海城市的一种文化现象,与市民的生活形态休戚相关,遍布街头巷尾的“小人书”摊与石库门的烟火气伴随着几代上海人的成长岁月。连环画不仅普及了大众文化,带来了市井生活的乐趣,也积聚起一批专业水平高超的连环画家,他们中许多人后来成为上海中国画坛的大家,所以说连环画艺术是上海文化内生的一个不可或缺的基因。

二十世纪初,一种将商品推销与时装美女结合为一体的月份牌年画风靡沪上,成为海派绘画的一个重要分支。新中国成立后,上海年画家贯彻党的文艺方针,从年画的创作题材、形象描绘到审美追求上都进行了脱胎换骨般的改变,并形成了俯瞰式的“大场景年画”特色,在反映新社会、新生活、新风尚的时代变迁中获得了广大民众的喜爱,成为走进千家万户的文化“年货”。

宣传画又称招贴画,是社会主义革命和建设时期诞生的一个新画种。解放初期,上海宣传画从学习苏联宣传画起步到建立起本土的艺术风格只用了短短几年时间,创作者还采用了年画、版画、漫画、中国画、油画等多种绘画形式来丰富艺术表现,融入了自己的美好情怀,在配合政治任务和社会各项运动中发挥了宣传推广的积极作用,许多宣传画作品已经成为一种历史的表情、一个时代的记忆。

—— 朱国荣

上海市美术家协会顾问 美术史论家

陈逸飞 徐纯中《向金训华同志学习》

1970年 油画 上海美术馆藏

这幅宣传油画创作于20世纪70年代,由陈逸飞与徐纯中合作完成。作品以发生于1969年黑龙江逊克县逊河公社双河大队,知青金训华为抢救被洪水冲走的电线杆不幸牺牲的真实事迹为蓝本创作。作品中,四周滔滔洪水衬托了金训华大无畏的崇高形象,无论是构图还是人物处理都具有鲜明的时代特征,具有强烈的艺术震撼效果。当时,《解放日报》美术组召集陈逸飞和徐纯中,连夜赶制了这张宣传金训华事迹的水粉画,并于刊登后得到了各方面的热烈反响,作为美术界的“样板画”广为传播。后于70年代绘成油画用于宣传。

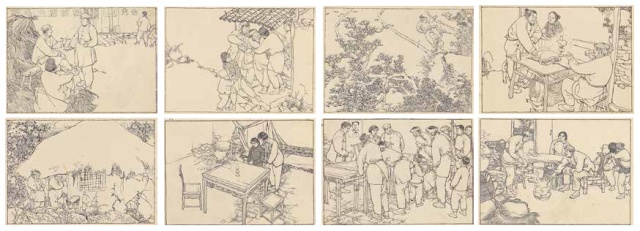

贺友直《山乡巨变》

1961-1963年 连环画 上海美术馆藏

连环画《山乡巨变》由周立波同名小说改编,一套四本,1965年由上海人民美术出版社出版。描写了湖南省一个叫清溪乡的农业生产合作社从初级社到高级社的发展过程。为了以连环画的形式展现小说的面貌,贺友直几易其稿。最后,他借鉴《清明上河图》及明清版画的构图形式和陈洪绶人物画的技法,采用俯视和多角度的构图,以白描的手法,对湖南丘陵地带的山乡环境作了出色的描绘,并通过简练而略带夸张的线描结构、符合人物身份性格的动作和细节,塑造了许多性格鲜明、亲切感人的形象。

金雪尘 李慕白《鸭多蛋大》

1962年 新年画

作品描绘了两位女孩捡鸭蛋的场景。鸭棚内的鸭子又多又肥,产下的鸭蛋也是又多又大。作者以年画的形式表现丰产的场景,此类题材也为当时百姓所喜爱。画面色彩丰富,描绘精致,人物形象生动。作者融入西画的技法,注重人物的立体感和画面的空间感。

展览现场

上海现代

· 展览时间 ·

2025.8.28—10.7

· 展览地点 ·

上海美术馆(中华艺术宫)

41米层展厅

编辑:秦愫瑶 | 主任编辑:吴雯雯

当前展览

49米层展厅

美术作品中的上海

49米层艺术教育长廊

“我心中的敦煌”绘画作品展

41米层艺术教育长廊

世博双城·樱花对「画」白玉兰

——2025青少年国际创意艺术大展

41米层展厅

上海现代

33米层11-1、11、12、13展厅

海上春云·唐云艺术展

0米层15、16展厅

万象本色——“中国白·德化瓷”

上海艺术大展

0米层E空间

《山海经之烛龙秘境》

沉浸式裸眼3D装置艺术展

/ 开放时间 /

周二至周日10:00-18:00(17:00停止进馆)

周一闭馆(法定节假日除外)

/ 交通信息 /

上海市浦东新区上南路205号

/ 地铁路线 /

地铁8号线-中华艺术宫站

停车可至洪山路停车场

(收费和开放信息以当日为准)

/ 咨询热线 /

400-921-9021