来源 | 上海法治报

讲述 | 黄潇筱 赵春杰

整理 | 徐荔

《上海法治报》2025年8月19日

第B07版:法律人手记

在上海这座超大城市,交通网络像血管一样,遍布城市各个角落。穿梭不停的车流,不仅彰显着城市的活力,还关联着碳排放这个“大课题”。当检察公益诉讼的“法治基因”,遇上碳普惠机制的“市场活力”,一场守护绿色交通的实践,正在扎实推进。

今年6月,上海铁路运输检察院向上海铁路运输法院提起孙某某生产、销售伪劣产品刑事附带民事公益诉讼。这起案件中,商户孙某某生产、销售伪劣车用尿素,导致机动车使用后无法充分净化尾气,大量超标氮氧化物等污染物将排放至空气,影响大气环境,损害社会公共利益。除了进行赔偿,还有没有其他方法对大气环境进行修复?

我们的故事就从这个疑问开始。

大气污染如何修复

从一起案件开始的探索

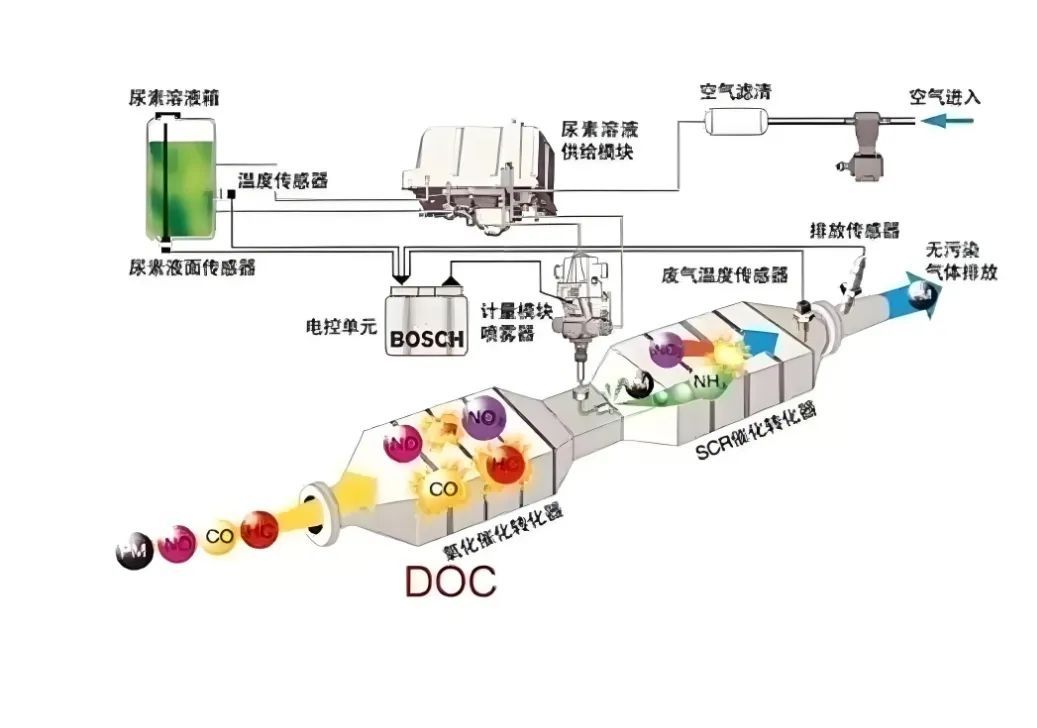

车用尿素是柴油汽车尾气净化添加剂的重要原料,又称“柴油机尾气处理液”,能把柴油车尾气中的氮氧化物,转化成无害的氮气和水,改进汽车发动机运转、燃料消耗,让尾气达到规定的排放标准。

然而,在我们承办的一起案件中,我们发现,在2021年10月至2024年12月期间,商户孙某某在明知没有生产资质的情况下,仍长期生产伪劣车用尿素,并向小洋山岛集卡车队进行销售,致使机动车超过标准排放氮氧化物等污染物。2024年12月,孙某某被民警抓获。

我们认为,孙某某的行为违反我国《产品质量法》《大气污染防治法》等相关规定,涉嫌生产、销售伪劣产品罪。同时,孙某某生产、销售成分不达标、纯度不足的伪劣车用尿素,导致机动车使用后无法充分净化尾气,大量超标氮氧化物等污染物将排放至空气,影响大气环境,损害社会公共利益。根据我国《民法典》和《环境保护法》相关规定,污染环境损害公共利益的,检察机关可提起公益诉讼。

然而,该案中孙某某造成的大气环境污染该如何量化?环境损害该怎么赔偿?除了进行赔偿,还有什么更实质的措施可以修复环境……一连串的问题出现在我们的面前。

巧合的是,当我们寻找这些问题的答案时,我从其他工作中了解到了“碳普惠”。

“碳普惠”是上海推动“双碳”目标的重要政策,是通过建立一种面向公众的碳减排激励机制,让个人和小微企业的低碳行为转化为实际的经济奖励或其他形式的激励。这种创新模式让公众在参与绿色交通中获得实实在在的激励,形成“全民低碳”的生动局面。目前,上海市碳普惠减排场景方法学分为Ⅰ类和Ⅱ类,Ⅰ类方法学有地面公交、轨道交通、互联网租赁自行车、分布式光伏发电、滨海盐沼湿地修复。Ⅱ类方法学有居民低碳用电、纯电动乘用车。根据方法学进行计算,驾驶纯电动乘用车出行,每行驶一公里可以减少28-85克二氧化碳排放。

“碳普惠”给灵感

环境损害费“另有用途”

在我们办理其他多起生态环境受损案中,多是通过原地补植或是污染治理的方式修复被破坏的环境,可是在孙某某案中,受污染的大气早已扩散,这种损害是不可逆的,若是按照传统思路,该案似乎没有可以修复的对象。然而,碳普惠给了我们灵感,可以将损害费用用于认购“碳普惠减排量”,通过购买经核证的碳减排量(如可再生能源项目),抵消本案排放的氮氧化物等污染物对应的碳排放。同时,经我们委托,上海市环境科学研究院专家评估,孙某某案因大气污染所造成的生态环境损害费用为2万余元。

今年6月,我们向上海铁路运输法院提起孙某某生产、销售伪劣产品刑事附带民事公益诉讼,诉请侵权主体承担生态环境损害费用并用于购买上海市碳普惠减排量开展替代性修复,用司法护航“绿色出行”。法院经审理后,以生产、销售伪劣产品罪判处被告人孙某某有期徒刑,并处罚金;依法承担因其生产、销售伪劣车用尿素行为导致大气污染的生态环境损害费用2万余元,并支持我院的建议,将上述费用用于购买上海市碳普惠减排量开展替代性修复。

而这也是上海铁检院首次在公益诉讼领域提出,将侵权人依法承担的生态环境损害费用用于购买上海市绿色交通领域碳普惠减排量开展替代性修复的诉讼请求。

案件判决后,在上海市减污降碳中心和上海市环境能源交易所的支持协作下,我们推动孙某某完成了上海二类纯电动乘用车碳普惠减排量本市上线后的首批交易购买,并助力轨交领域碳普惠光伏发电项目交易落地,实现了公益诉讼与碳普惠的司法协作。这一步看似简单,实则实现了“侵权修复—减排认购—项目落地”的闭环突破。如果说以前公益诉讼修复是“单个零件”,如今通过碳普惠机制,已经搭起了“生态修复+绿色交通发展”的完整框架。

我们的这一创新实践围绕“替代性修复”展开,有机衔接检察公益诉讼与碳普惠机制,既能实现生态损害的量化补偿,也能通过减排量交易推动绿色交通项目实质落地,为构建“法律监督+市场激励”的碳普惠司法应用模式提供了实践样本,进一步打通了“侵权修复—减排认购—项目落地”的闭环链条,也为后续检察公益诉讼与碳普惠机制的深度融合奠定了实践基础。

让更多人可参与可感受

“大交通”领域碳普惠

生态环境领域替代性修复与创新治理一直是我们关注并聚焦的重点工作,依托“生态检察+碳汇”创新项目,我们积极落实“双碳”战略,目前已有效建立了包括“绿碳”“蓝碳”等各类碳产品在内的认购渠道,在购碳标的选择上,既有国家核证自愿减排量(CCER),又有具有本土特色的碳普惠减排量,为公益诉讼办案提供了更多选择。同时,我们致力于与社会各界共同推动构建“双碳”领域司法合作的框架机制。目前,已与上海社科院法学研究所召开“双碳”主题研讨会并签订《双碳战略司法保护合作协议》。

此外,我们聚焦碳汇修复基地建设,致力推广多元化替代性修复模式,目前已与嘉定区、崇明区生态环境等部门携手共同建立生态修复基地,形成生态保护基地矩阵,推动更多社会力量参与生态环境损害修复,让检察公益诉讼守护生态的实践成果以直观、透明的方式展现在公众面前,激发公众参与绿色低碳行动的积极性。

而为了实现与碳普惠机制的深度衔接,推动绿色交通领域低碳转型,为“双碳”目标实现提供检察支撑,今年6月25日的全国低碳日,在上海市生态环境局、虹口区人民政府主办的“碳路先锋、绿动未来”主题活动上,我们联合上海市减污降碳管理运行技术中心、上海环境能源交易所股份有限公司共同签署《关于检察公益诉讼运用碳普惠机制助力本市绿色交通的工作备忘录》并获得“上海碳普惠优秀合作伙伴奖”这一荣誉。这份文件,像一把钥匙,打开了“法律监督+市场激励”双轮驱动的绿色交通新局面。

本次备忘录签约以“法律监督+市场激励”双轨模式,锚定交通领域减碳目标,同步为轨交、铁路、航运等“大交通”碳普惠项目预留合作空间。

按照备忘录要求,我们将持续强化对蓝碳、绿碳及大气污染案件的法律监督,引导侵权主体认购碳普惠减排量实现生态修复;减污降碳中心将持续对接减排量供给与签发,依托可视化示范点传播司法案例;环境能源交易所将进一步规范交易流程、吸引社会资本,推动碳减排量市场流转。此外,三方将联合组建碳普惠专家志愿者团队,打造低碳示范点并推进碳积分在公共交通等领域的创新应用,形成协同协作闭环。

如今,上海的绿色交通治理,正从“制度约束”转向“多元共治”。检察公益诉讼当好“法治守护者”,依法监督破坏生态的行为;碳普惠机制发挥“市场发动机”作用,让绿色行为得到应有的激励;市民成为“参与主体”,骑车、坐地铁,都在为“零碳未来”出份力。

这场跨界实践,如同为城市交通装上“绿色引擎”。未来,随着碳普惠与检察公益诉讼在“大交通”领域的深度融合,轨交、铁路、水运会更多融入“低碳基因”。或许某天,上海街头的车流、轨道上的列车,不光是串联城市的脉络,更会成为流动的“绿色风景”——这,正是检察公益诉讼与碳普惠机制协同发力,为城市送上的珍贵礼物。