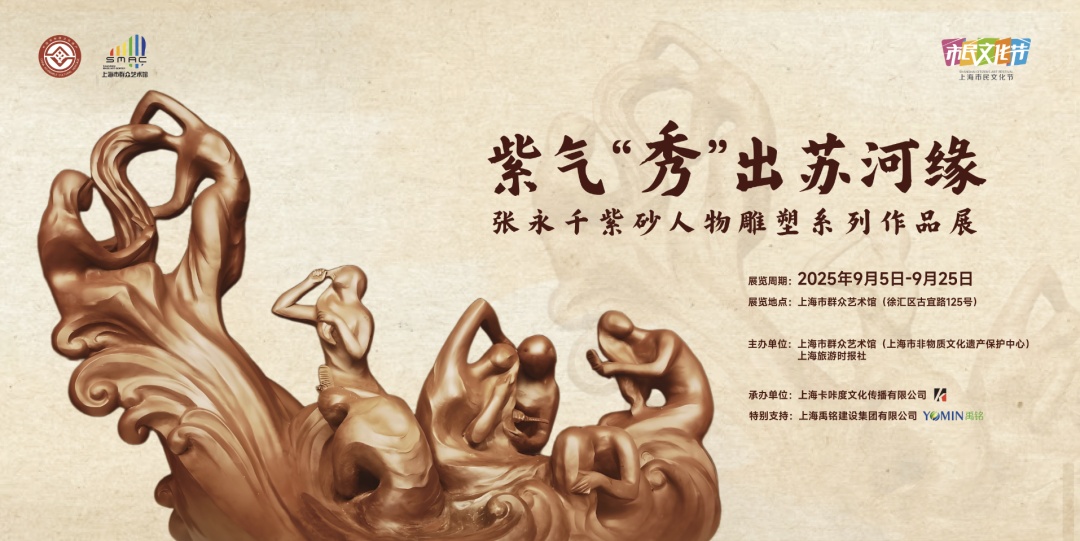

“这15件作品涵盖了苏州河两岸的15个特色景点,共有75个人物形象,有8组是彩陶。”扎根闵行的陶瓷艺术家张永千,耗时2年以苏州河沿岸景观为蓝本创作的15件紫砂雕塑作品,近日正式与市民见面。9月5日,“紫气‘秀’出苏河缘——张永千紫砂人物雕塑系列作品展”在上海市群众艺术馆开幕,市民可以免预约、免费前往参观。展览截至9月25日。

作为国家级工艺美术大师传承创新基地领衔人、中国轻工联首届非遗大国工匠,张永千的紫砂人物制造技艺入选上海市传统技艺名录,他尤其擅长以紫砂为骨肉,以写意为灵魂,用最本质的泥性语言,诉说人物的精神世界与生命力量,实现了艺术表现力与紫砂材料特性的深度统一。

在明信片上留个空白,既是明信片,又是营业的窗口,里面似隐似现地看到营业员正在熟练地盖着邮戳,留白的空间让人产生无限遐想。《邮路明信片》作品独具创意,吸引了现场很多人的眼球。这件作品恰是虹口区北苏州路250号上海邮政博物馆的真实写照。记者了解到,在系列作品中,还有很多文化地标,比如外白渡桥、九子公园、昆山公园、上海纺织博物馆、天安千树等。

紫砂独特的“泥味”

是坚守的魅力

紫砂艺术作为中华优秀传统工艺的重要代表,材质朴拙却可塑万千,以独特雕塑语言传递东方美学的意境与匠心。与往常更加精雕细琢的手法不同,本次展览中,张永千在创作手法上极具胆识地“做减法”——在流动中寻求平衡与韵律。

“在人物造型中,我采用了泥片成型和雕塑技法,此手法更具意象精神,富有时代性,和具象写实拉开点距离,既有现实主义,又呈现浪漫主义和表现主义的特点,重在捕捉人物的内在神韵与生命状态。”张永千介绍,系列作品中,各组人物呈现了春夏秋冬不同时令的服饰特征,包括不同阶层、不同肤色、不同年龄的男女老少75个人像。

“你看,这个人物像不像非洲人,这次我的表现手法皆为抽象,能让大家有更多的想象空间。”张永千指着《梦清龙舟赛》作品中的一个人物介绍,每逢端午节,上海苏州河城市龙舟国际邀请赛都会如期而至。这件作品背景是一艘龙舟,前景就是不同肤色、不同职业的参赛人物。

赛龙舟的桨为什么都是弯的?面对记者的疑惑,张永千介绍,其中便是造型与结构的矛盾。“有时候光追求造型美,不讲结构,作品就会坍塌,两者都要兼顾。”张永千说,如何让作品既稳固,又体现独特的造型美,这也是紫砂作品创作的魅力所在。“我将船桨做成弯的,与周围支点相连,使作品更加牢固,同时,这样也不失美感,成为作品的独特亮点。”张永千说。

“每件作品烧制后都会缩小10%,创作的时候觉得是缺点的地方,烧出来反而成为了优点。”张永千说,正是紫砂独特的魅力深深吸引着他,“一件作品至少做三件样本,有时作品会失败,成功的也会再看看能否精益求精,再做一版”。

张永千的父亲曾是美术老师。受到父亲的影响,从小张永千就耳濡目染,喜欢艺术。在他16岁时,便开始学起了木雕和竹刻。1989年,他来到当时在闵行朱行老街小有名气的上海遗珠阁紫砂厂工作,学习紫砂雕刻艺术。之后,张永千又进一步在上海美术学院深造,在雕刻艺术的道路上不断精进自己的技艺。

做紫砂雕刻是一个孤独的爱好,曾和张永千一起工作的伙伴,大多不再做这门手艺了。“每个时段都有每个时段的困难,我一直坚持至今。”张永千说。

“每天至少制作5个小时的紫砂雕塑。”张永千的爱人笑着介绍,这已是她丈夫每日的习惯,“只要他还在做紫砂一天,我总会支持他”。

作为上海市闵行区非遗项目传承人、闵行区春申金字塔杰出人才,扎根社区的张永千一直做着手艺传承的工作。在华漕镇的“陶乐坊”陶艺工作室,张永千每周都要为纪王学校的孩子们上一节艺术启蒙课。同时,上海视觉艺术学院雕塑系也聘请张永千为学生们的雕塑课老师。此外,张永千先后带了十几名徒弟,其中三位也已成为省级工艺美术大师。

从小学生、大学生,到成年人,张永千毫无保留地教学,努力将中国传统文化发扬光大。“人生最快乐的事情,就是不仅能够做着令自己快乐的创作,同时,还能教学相长,与志同道合的伙伴互相切磋技艺。”张永千说:“紫砂为伴,我会一直坚持下去,要将紫砂雕塑技艺好好传承下去”。

展览名称

紫气“秀”出苏河缘——张永千紫砂人物雕塑系列作品展

展览时间

9月5日—25日

每天9:00—17:00

免费、免预约入馆

展览地点

上海市群众艺术馆二楼“盲盒空间”

(古宜路125号)

转载请注明来自今日闵行官方微信