在长宁教育的沃土上,一批批教学精湛、育人有方的优秀教师始终深耕在教学一线。日前,华东师范大学附属天山学校教师周颖勇夺第六届上海基础教育青年教师教学竞赛一等奖,上海市长宁区业余大学(社区学院)、上海开放大学航空运输学院教师舒尔波荣获上海市课程思政教学设计展示二等奖。他们如何在教学技能的比拼中独展风采,又有怎样的从教经历和育人智慧?今天,让我们一起走近这两位来自不同教学领域的优秀教师。

第六届上海基础教育青年教师教学竞赛一等奖

华东师范大学附属天山学校 周颖

“参加青教赛就像完成一场教学马拉松,是一场全方位的考验。”提起青教赛,周颖十分感慨。这项优秀青年教师云集的比赛以“上好一门课”为理念,要求参赛教师准备10个课时的教学设计方案,现场随机抽取一节课进行“无生教学”展示和说课,并接受专家答辩,全面地考察了青年教师的课堂教学理念、课堂教学能力和课堂驾驭能力等。

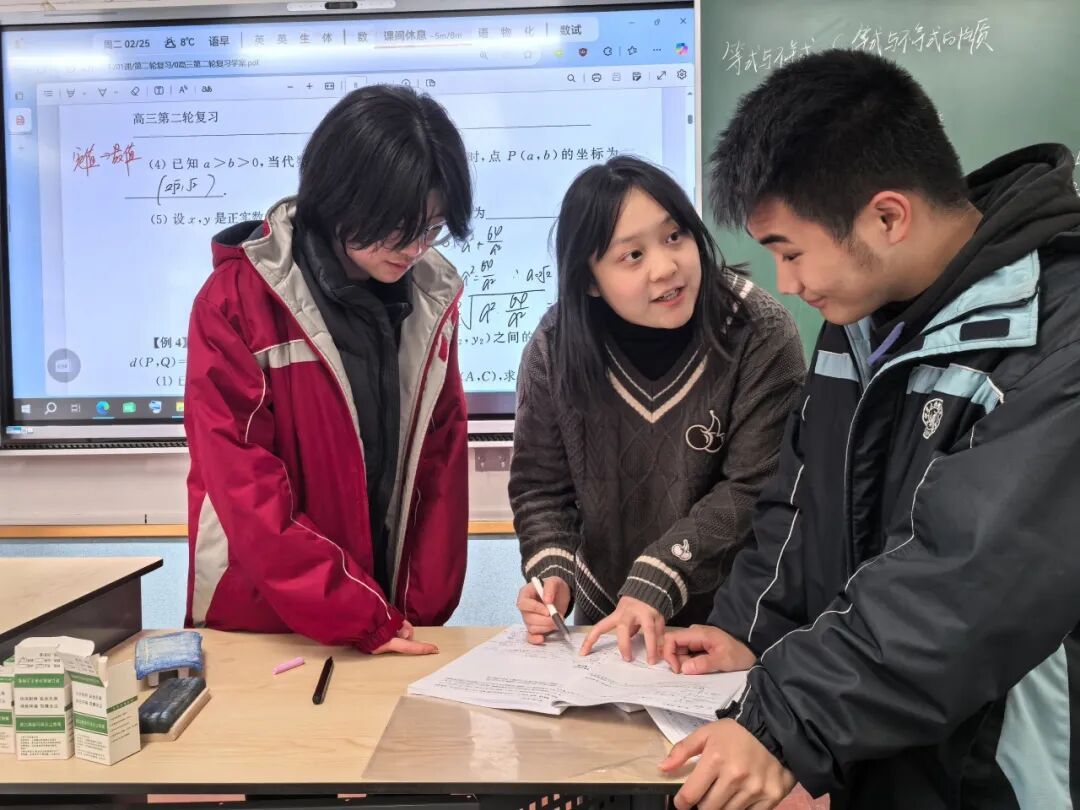

备赛期间,周颖还同时承担着高三数学教学和班主任的工作,“原以为是几乎不可能完成的挑战”。在区教研员和学校教研组的全力支持下,周颖以“双新”背景下的概率与统计单元主题进行单元设计,创新设计教学方案。比赛中,又以历史上著名的“三门问题”切入,通过情境化教学设计,将抽象的数学概念变得生动有趣。她动情地表示:“这份荣誉并不属于我一个人,离不开身后同伴支撑的力量。”

“数学在不少学生的眼里是一门非常头疼的学科。”然而,作为一名高中数学老师,周颖始终坚信“数学不仅仅是一门学科,更是一种思维方式、一种解决问题的能力,甚至是一种人生哲学”。她秉持着“以数学思维塑造理性品格”的育人理念,重视情境教学,引导学生用感性的视角理解抽象的概念,这也完美契合了学校“生态课堂”的建设理念。这样以学生为主体设计教学,让学生对数学的学习态度从“要我学”积极转变为“我要学”。“我的学生可以数学成绩不优秀,但我不希望他们若干年后说出‘学习数学没有用,买菜又用不到’这样的话。我希望他们在面对生活难题时,也会运用数学思维抽丝剥茧,寻找解决方案。”周颖说道。

作为班主任,周颖始终用心关注着每一位学生的成长。她仍清晰地记得,踏上教育工作岗位的第一年时遇到的一位学生。“这名女生因中考失利厌学,常以病假为由缺课,甚至萌生了休学念头,即使经过交流也收效甚微。”但周颖没有放弃,通过深入沟通,才找到问题根源——同学矛盾,“我劝说她再信任老师一次。”经多方了解会谈,女孩最终解开心结重返校园。周颖深有感触地说:“面对各不相同的学生,作为老师,要不放弃每一个学生,不放弃每一份希望。”

今年是周颖执教的第六年。谈起选择教师这个职业的初心,她总会想起小学老师的那句启发:“掌握知识最好的方式,是把知识复述给别人听。”这句话在她心中种下了成为教师的种子,后来她如愿考入华东师范大学,并在毕业后走上了三尺讲台。在六年的教学生涯中,最让周颖感到幸福的是那些细微的瞬间:教师节时毕业学生的回访问候,课堂上不经意的一句关心被学生铭记在心......“这些温暖的时刻,让我更加确信教育的意义不仅在于传授知识,更在于用心陪伴和引导。”从初登讲台的青涩,到如今形成自己的教学风格,周颖在日常教学的沉淀和竞赛的磨炼中,持续收获着作为教师的成就感与幸福感。

上海市课程思政教学设计展示二等奖

上海市长宁区业余大学(社区学院)、上海开放大学航空运输学院

舒尔波

从中专教师成长为成人高校教师,在社区教育的讲台上,教师舒尔波同样绽放着光彩。他在思政教学中精心构建思政地图,通过三条主线,确立9个思政路标,形成27个思政路径、84个思政落脚点,并根据课程单元建设思政图谱,确保学生不仅在理性上得到认知,还能通过思政地图的指引,在行动上得到实践。这一教学设计先后获得了上海开放大学课程思政教学设计比赛特等奖和上海市课程思政教学设计展示二等奖。

同时他还先后获得全国教学信息化大赛二等奖、上海市高校青年教师教学竞赛二等奖、东方创意之星教学创新大赛省赛银奖等多项荣誉,并先后被评为上海市优秀园丁、上海市成人高校优秀教师、上海市社区教育优秀志愿者和上海市“银发e学堂”优秀教师。在这些比赛中,舒尔波不仅重“课堂综合功力”,还重“思政融入匠心”,以“技术赋能+价值引领”为突破口,把课堂做成有深度、有温度、有鲜度的示范课。

舒尔波不仅是持有艺术设计学科高校教师资格证的教师,中国设计师协会的成员,还是一位资深的高级游戏美术设计师。作为一名“双师型”教师,他坚持将丰富的行业实践融入教学之中,引导学生深入行业企业,累积实践经验,培养应用型人才。在日常教学中,舒尔波承担着成人学历教育、社区教育和社会培训三条线的教学任务,始终坚持“三带”课堂教学原则:带问题来、带任务做、带走能用,致力于让学员“今天听得懂、明天用得上、后天还想来”。

作为一名成人高校的教师,舒尔波的学生来自各行各业。有白天上班、晚上带娃却仍坚持来听课的成人学生;有网络条件有限,却守候在线上等待答疑的边疆教师;还有将智能手机视为“看见儿孙”窗口的社区老人。面对这些期盼,舒尔波深感“不能辜负、不能缺席、不能失望”。“只要有人需要,我就有动力把课备得更好、把技术学得更新、把讲台站得更稳。”这些“被需要”,构成了舒尔波一直往前走的朴素动力。

在坚守教学岗位的岁月里,舒尔波深深体会到教育是一场温暖的“双向奔赴”。“记得去年‘银发e学堂’结业,一位78岁的爷爷用刚学会的手机剪辑,把我们上课的照片做成一分钟视频,发在班级群,标题写着‘我的老师比我儿子还耐心’。看到这句话,我知道自己选对了职业。”舒尔波回忆道。

《标志与CI设计》线上课的学员外卖员王亮同样令舒尔波难忘。由于工作繁忙,王亮总是黑屏听课,每晚十点下班后才在群里询问回放,并坚持蹲在电动车旁完成三小时学习。当课程要求为家乡设计品牌标志时,王亮不自信地表示:“砀山梨已经有标志了,我一个小配送员,能做啥?”舒尔波鼓励他设计一个面向年轻人的新品牌,并指导王亮用AI工具生成设计草图。当30张草图瞬间呈现时,王亮激动地连发六个大笑表情:“原来我也能当设计师!”经过优化完善,王亮的作品在外卖骑手群投票中获得282票支持。“看着就想咬一口,在哪儿买?”这样的留言给了王亮莫大的鼓励。舒尔波深信:“成人高校的学生缺的从来不是能力,而是一个被看见的舞台。”王亮的故事让他更加坚定自己的教学信念:把技术教给学生,把信任交给时间。

编辑:程 前

责编:高 琴

*转载请注明来源于“上海长宁”