今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。上世纪二三十年代,当时的吕班路(现重庆南路)上的万宜坊里可谓是文人荟萃,邹韬奋、钱杏邨、蒋光慈、胡也频、丁玲、复旦大学创始人马相伯……他们先后都曾在同一条弄里住过,那这里何以成了大上海文化人的汇聚地,并且“左联”的战将频频云集呢?本期《1公里行走课堂》就带领大家一同走进这条蕴藏着“精神火种”的老弄堂。

点击观看视频↑

城市是本书,在行走中阅读。

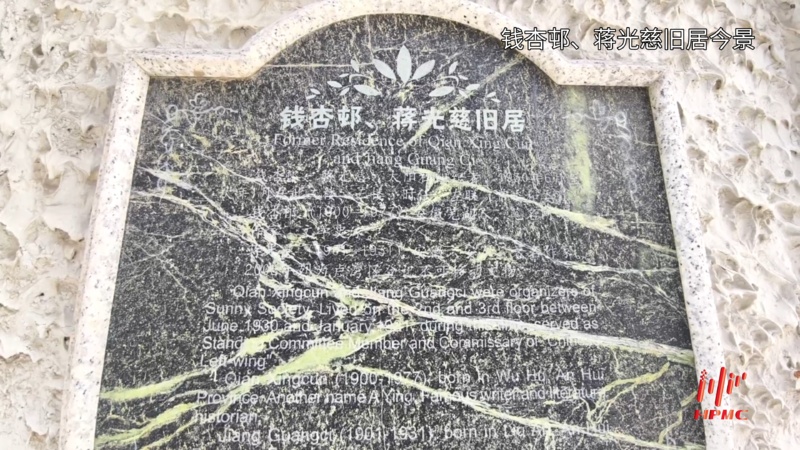

在我们身后的小楼里,曾住着两位用文字当武器的作家:钱杏邨和蒋光慈。

80多年前,他们写下的故事,像太阳一样照亮了无数迷茫少年的路。

1930年6月,钱杏邨和蒋光慈搬进了这栋房子。那时的上海,白色恐怖笼罩,进步文人稍有不慎就会身陷险境。可这栋小楼里,却藏着一个秘密的文学战场:二楼是钱杏邨的书房,三楼住着蒋光慈,他们在这里编辑杂志、创作小说,用笔墨编织着革命的星火。

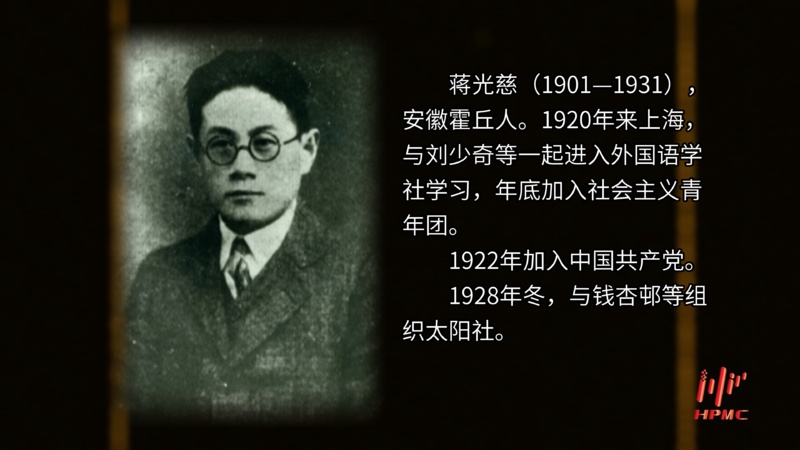

在他们的作品中,有一部专门写给青少年的小说,直接影响了众多青年,让他们走上了革命道路。这就是蒋光慈的中篇小说《少年漂泊者》。

《少年漂泊者》讲述了农村少年汪中在父母被地主逼死后,最终走上革命道路的故事,被列为面对青少年的百部红色经典读物。

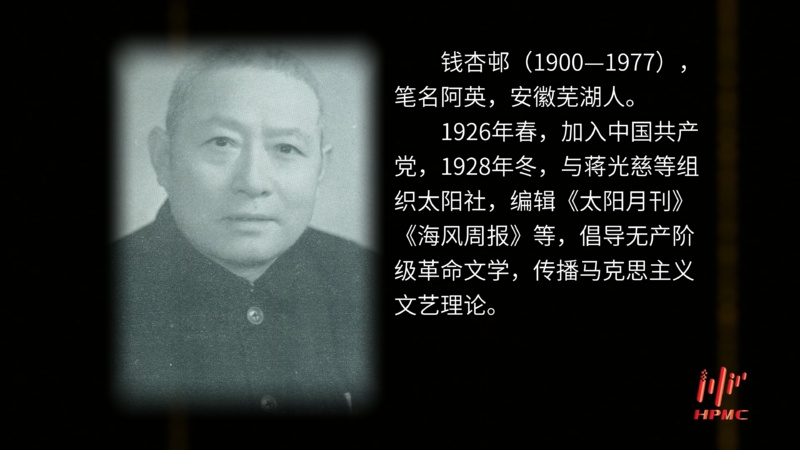

它的作者蒋光慈是一个老党员,他就是在这幢小楼里和另一名革命文人钱杏邨(笔名阿英)一起创立了“太阳社”文学社团,宣传革命主张。

图片来源:上海红色文化资源网

太阳社的主要成员都是在上海从事文化活动的中国共产党党员,他们用文学这种形式来坚持不懈地参与救国图存的革命斗争。

1931年,年仅30岁的蒋光慈在这栋楼里病逝时,怀里还揣着未完成的手稿。他用生命证明:文字可以比子弹更有力量。

钱杏邨之后继续用笔战斗

无论是编辑杂志、翻译马列著作,还是创作革命戏剧,他始终记得“太阳社”的初心——让文学成为照亮现实的火炬。

虽然伊人已逝,但我们探访这些文化名人的故居、旧居时,仍能近距离地感受和触及他们过去的生活。这也让我们静下心来思考:在少年时代,我们要如何度过自己的人生,我们要如何创造一个崭新的时代?

闲暇的周末时段,希望与我们年龄相仿的青少年们都能和我们一样,来探访下名人们的旧居,了解这些文化名人曾经生活和人生奋斗的经历,一起来感受黄浦区浓厚的历史文化氛围和不竭的精神富矿!

记者 / 姜东锋 伋升彪 (特约)

编辑 / 李伽钵 黄骞文

图片 / 孙高南 于依凡

视频 / 孙高南 于依凡

转载请注明来自上海黄浦官方微信

1. 这场“动真格”的机器人职业技能表演赛,燃了!

2. 2026年,您希望上海有哪些为民办实事项目?期待更多“金点子”