在瑞金二路街道,有一群平均年龄77岁的志愿者,他们既是老人,也是“养老人”。自2006年街道开通“孤独热线”,19年来时光流转,热线不仅从未中断,反而从最初仅靠固定电话在固定时间问候社区老人,发展为志愿者们用自己的手机全天候响应老人们的需求。志愿者们用一次次通话、一趟趟奔走,让“孤独热线”另一端的老人脸上充满笑容,让夕阳红成为社区最具温度的美丽风景。

“孤独热线”志愿者合影(部分)

85岁的朱妹妹是热线的首批志愿者,如今她既是服务者,也是被服务者。她总是笑着说:“我们老了,但还能动,能帮一点是一点。”81岁的谭曼莲也是首批志愿者之一。她虽然不善言辞,但总能细心观察并且及时满足老人的需求,她自己的老花镜坏了,总是没时间修,用胶带缠了一圈又一圈。71岁的王卫是团队中“最年轻”的,她时常骑着自行车穿梭在街头,忙着收集服务记录表、为老人代购各类所需,皮肤晒得黝黑。王卫常说:“做好事有好报。”一次车祸后她腰椎骨折,却奇迹般地重新站起来,继续骑车、继续服务。

朱妹妹

谭曼莲

王卫

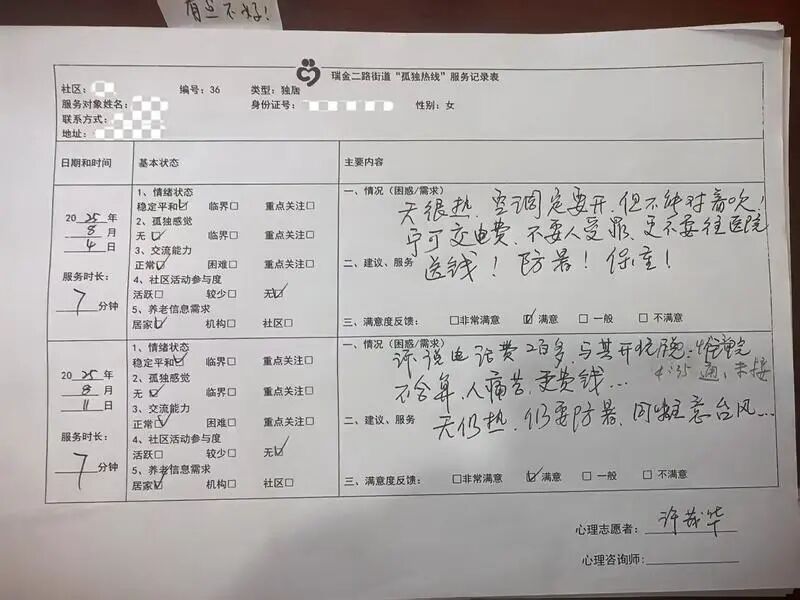

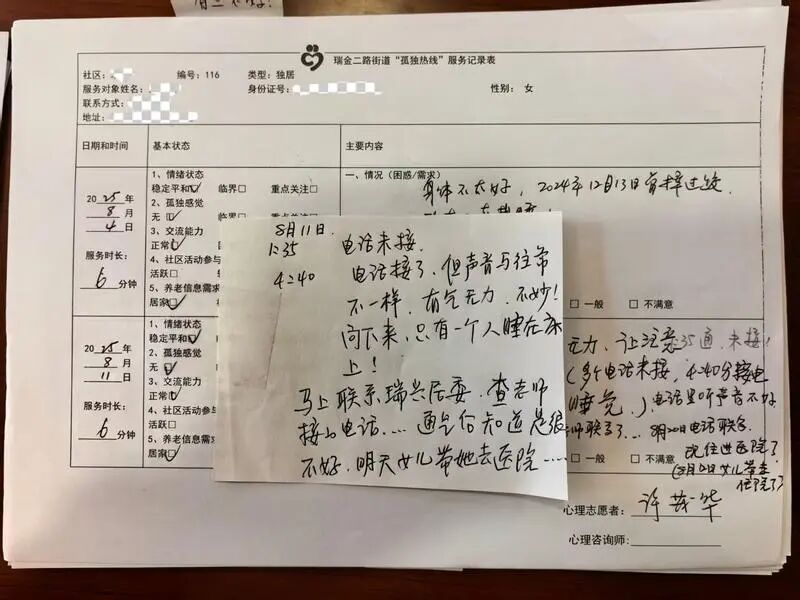

志愿者们每人结对15至20位老人,每个月打出近100个电话,日久天长,写下的服务记录已是厚厚一叠。今年夏天上海持续高温,翻开瑞金二路街道“孤独热线”的服务记录表上写得最多的,是对结对老人一次次的叮嘱:“天热了,空调一定要开,但不能对着吹。宁可多交点电费,也别让自己受罪,更不要往医院送钱!防暑!挺住!”虽然说的只有开空调这一件事,却字字都是志愿者们对老人健康的实实在在的牵挂。

每一个电话接通,他们送上的不只是问候,更成为结对老人信赖的“万事通”。有老人喜欢吃包子,但只认准芭比馒头,而且指定志愿者代购泰康路上的那一家;有人半夜下着雨拨通志愿者的手机,喊“阿姐快来!”,只是为了织条毛线裤;有老人要换手表电池,要求“便宜、电量足”;有老人从社区搬去了养老院,退出了结对名单,但志愿者们仍然不定期给老人打电话,送上来自社区和家人的问候……这些看似琐碎的事,志愿者们都一一放在心上,尽力去办。

“能帮一点是一点”,是志愿者们最简单的宗旨;“能帮尽量帮”,让结对老人感受到社区对他们的关爱,慢慢地把志愿者们当成了最信赖的家人。

78岁的许茂华曾是一名教师,她结对的徐老伯是位航天工程师,妻子去世后,徐老伯一直郁郁寡欢。许茂华主动学习航天知识,慢慢打开了徐老伯的话匣子,两人甚至成了诗友。今年元旦,她发现徐老伯突然“失联”,急忙打电话才知道老人突发疾病逝世,她赶去医院送了老人最后一程。

许茂华

志愿者们的付出,也离不开家人的支持。王卫出门不爱带手机,她的丈夫主动成了“接线员”;因为许茂华经常给结对老人打电话,她的老伴常年看“哑巴电视”;朱福海为结对老人奔走,他的妻子就包揽起所有家务……在这些志愿者的家里,没有抱怨,只有理解。

更让人感动的是,志愿者们不仅在电话里问候,还带着关爱走进结对老人的生活。一位阿婆因接连失去女儿和爱人患上了抑郁症,是志愿者们持续的陪伴和关爱,让她重新看见阳光、脸上再次有了笑容;有老人因遗产纠纷苦恼,在志愿者的协助下,老人获得了法律援助,在公益律师的帮忙下解决了难题;还有老人与邻居长期争吵,经志愿者多次上门与双方沟通,终于化解……

如今,瑞金二路街道“孤独热线”的志愿者团队共有20人,每年服务着300多位孤老、独居、残疾、高龄及纯老家庭的老人,为社区老人托起了稳稳的幸福。

“老人不能躺平,一躺平就没精神了。”这是志愿者们常说的话。他们在帮助他人的过程中,也找到了自己的价值——学微信、拍视频、写诗歌,大家笑言:“比以前更‘潮’了。”

他们用最朴素的方式,诠释了“赠人玫瑰,手有余香”。他们是白发志愿者,也是社区最美“养老人”。

记者 / 宋梅

编辑 / 李伽钵

图片 / 宋梅受访者提供

转载请注明来自上海黄浦官方微信

1. 这位上海市科学技术奖一等奖获得者,还在黄浦开门诊!

2. 边拍边画丨一条小马路的多种玩法,快来打卡!