为积极推进多层次、多领域减污降碳协同增效,根据《上海市减污降碳协同增效实施方案》(沪环气候〔2023〕12号)和《上海市生态环境局关于征集2025年度上海市减污降碳协同增效典型案例的通知》(沪环气候〔2025〕44号)的要求,经各单位自愿申报、综合评估和专家评审,择优选取了10个减污降碳协同增效优秀案例。

上海第二批减污降碳案例⑧

PHA生物基可降解膜袋在城市减污降碳中的应用

上海蓝晶微生物科技有限公司(以下简称“蓝晶微生物”)是一家基于合成生物技术从事分子与材料创新的高新技术企业。公司开发了聚羟基脂肪酸酯(PHA)生产菌株及全套生产工艺,有效缓解了白色污染问题。此外,公司依托国产化自研设施开发出全新的“生物混动”技术(Biohybrid),有效降低了PHA生产过程中的碳排放。目前,蓝晶微生物已在虹口区内北科创生物技术产业园以及多个街镇等地实现了PHA生物基可降解膜袋的推广应用,为城市减污降碳提供了切实可行的解决方案。

PHA生物基可降解膜袋应用场景

生物基可降解材料PHA研发

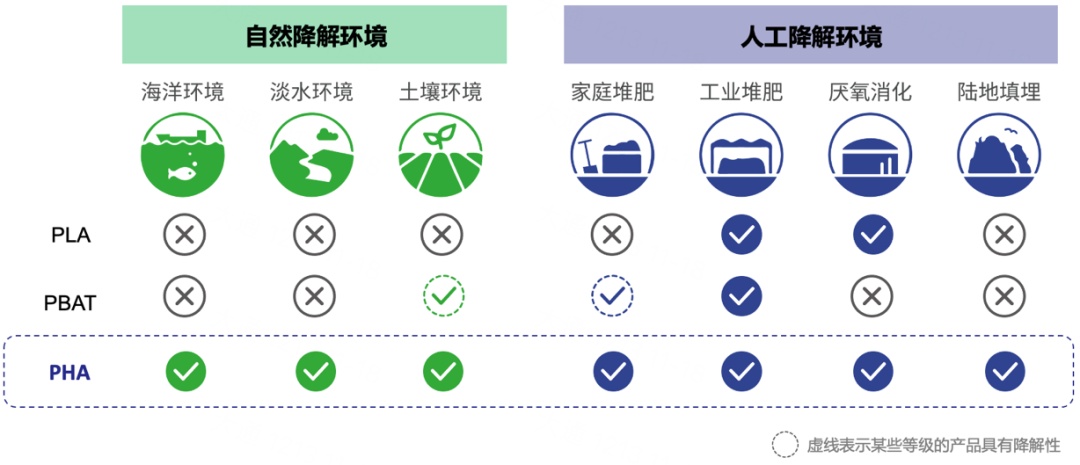

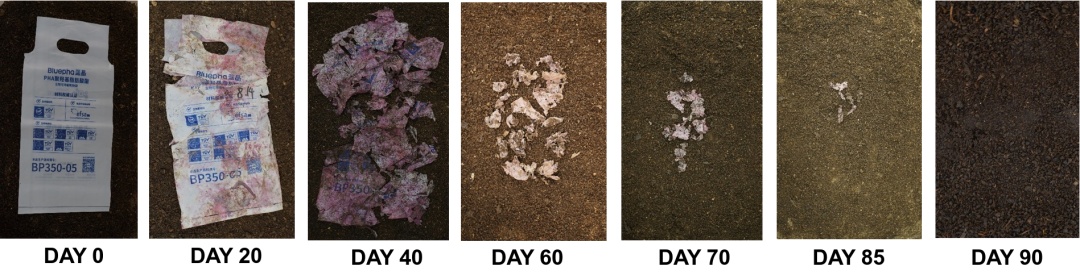

蓝晶微生物开发了非粮生物质为碳源的生物基可降解材料PHA,并且二代碳源采用餐厨废油(泔水油、地沟油)等为原料,推动了废弃油脂资源化利用。与传统的可降解材料相比,PHA在污染物减排、碳减排和资源化利用效率方面表现优异,可在土壤、淡水、海水等自然环境中快速自发降解,不仅是治理塑料污染的理想方案,还能够在高效处理餐厨废油难题的同时,减少对传统石化原料的依赖,推动资源的循环利用与可持续发展。

PHA与其他材料降解能力对比

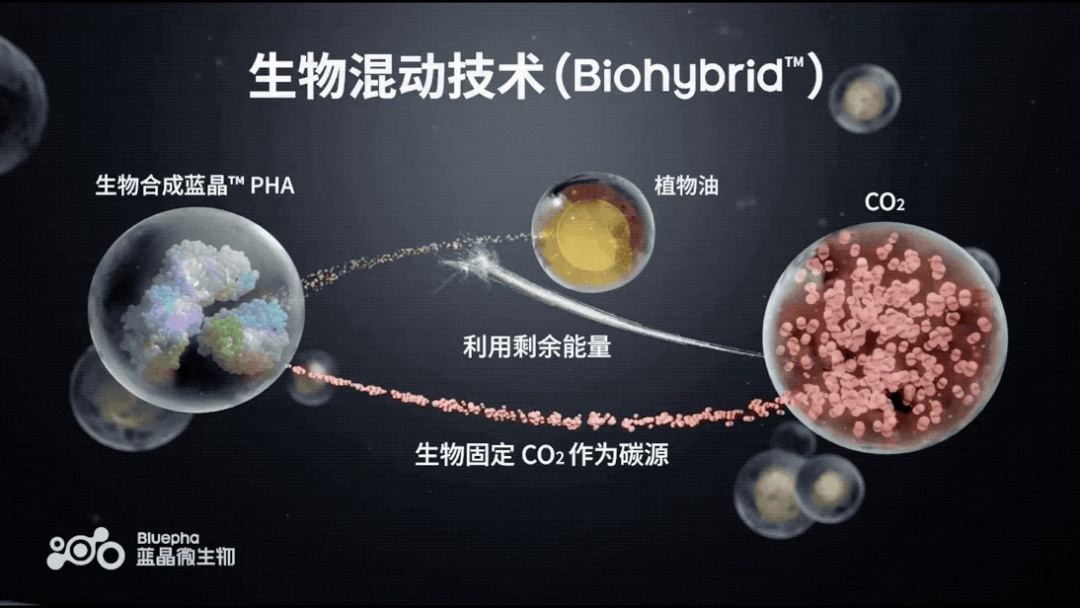

“生物混动”技术自主研发

蓝晶微生物自主研发并应用“生物混动”技术,通过对特定菌株进行基因编辑与代谢工程改造,使其能够在发酵过程中捕获并固定空气中的二氧化碳(固定比率达到10%),同时结合生物质原料,实现低碳生产。该技术成功将合成生物学的设计—构建—测试—学习(DBTL)闭环从实验室拓展到工业场景,大幅提升了研发成功率及生产精准度,缩短了研发周期及工艺开发周期,同时为碳减排提供了全新的生物技术路径。

生物混动技术

Re菌株在基因组中天然存在一个内源的固碳通路(CBB,与植物中的固碳通路为同源类型)。通过将该CBB通路人工激活至特定水平,有效地利用细胞内的过剩还原力固定空气中(溶解到发酵液)的CO2,在以植物油脂为有机碳源的同时,为Re菌株合成PHA提供了额外的无机CO2碳源,有效避免植物油脂通过细胞工厂生产PHA过程中的剩余能量被浪费“烧掉”。

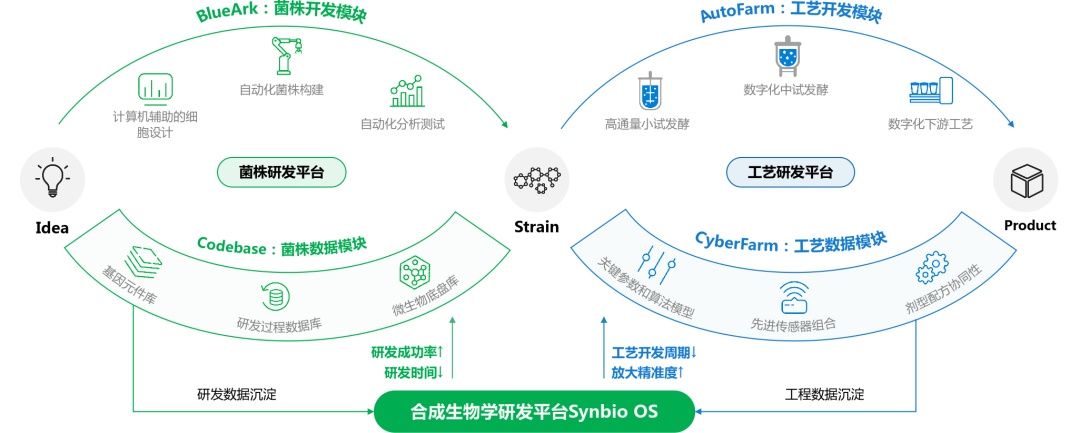

为支持技术研发与减污降碳产品推广,蓝晶微生物持续投入研发基础设施建设,包括搭建国产化自研的“合成生物学研发基础设施Synbio OS”,以及年产25,000吨PHA的“超级工厂”;依托科研团队,持续优化“生物混动”技术及PHA生产工艺研发,致力于提升技术性能与生产效率,推动工艺效率提升与成本降低。

合成生物学研发平台Synbio OS

蓝晶微生物积极与各行业客户合作,推广生物基可降解材料PHA的应用市场,提供丰富场景的可持续材料解决方案,包括包装、一次性餐具(刀叉餐勺)、吸管、纸杯涂层、膜袋等领域。其中,PHA生物基可降解膜袋可用于替代传统塑料制品,有效减少垃圾填埋和焚烧产生的污染。

PHA生物基可降解膜袋堆肥降解过程

污染物减排方面,每用1吨PHA替代1吨传统塑料,可减少污染物排放量0.84吨。碳减排方面,以年产5000吨产品为例,采用生物混动技术较传统工艺每年可实现碳减排1250吨。资源化利用方面,每吨餐厨废油可制备0.67~0.80吨PHA,创造约3万~4万元的经济价值,相比生产成生物柴油增长约4~5倍。

供稿:市减污降碳中心