提到数学课你会想到什么?是记忆公式、背诵定理、埋头计算习题……当然,这可能是对数学课的一种“刻板印象”。随着《义务教育数学课程标准(2022年版)》的发布,如今的数学教学越来越注重激发学生学习兴趣,引导学生在真实情境中发现问题和提出问题。

对于小学阶段的学生来说,数学核心素养的培育离不开对经验的感悟,具体如何做?9月11日,上海师范大学附属闵行日新实验学校邀请德国科隆大学数学与自然科学学院、数学教学法研究所教授英格·施万克博士(Prof. Dr. Inge Schwank),带来一场小学数学教学专题讲座。

这位远道而来的教授,深耕数学、数学教育、物理、计算机科学、自动机理论、算法思维等领域,在小学数学教学方面亦有丰富经验。在她看来,“具身认知”是小学数学教学的一把“金钥匙”。此次讲座正是围绕“小学数学中的具身认知:教学的认知方法”这一主题展开。

数学长期以来被视为一门抽象的学科,而小学生——尤其是低年段的学生,往往是具象思维占主导,理解符号化的概念、公式、定理等可能存在一定困难。

在讲座中,施万克首先厘清了一个概念:具象思维与抽象思维并不是完全割裂的。

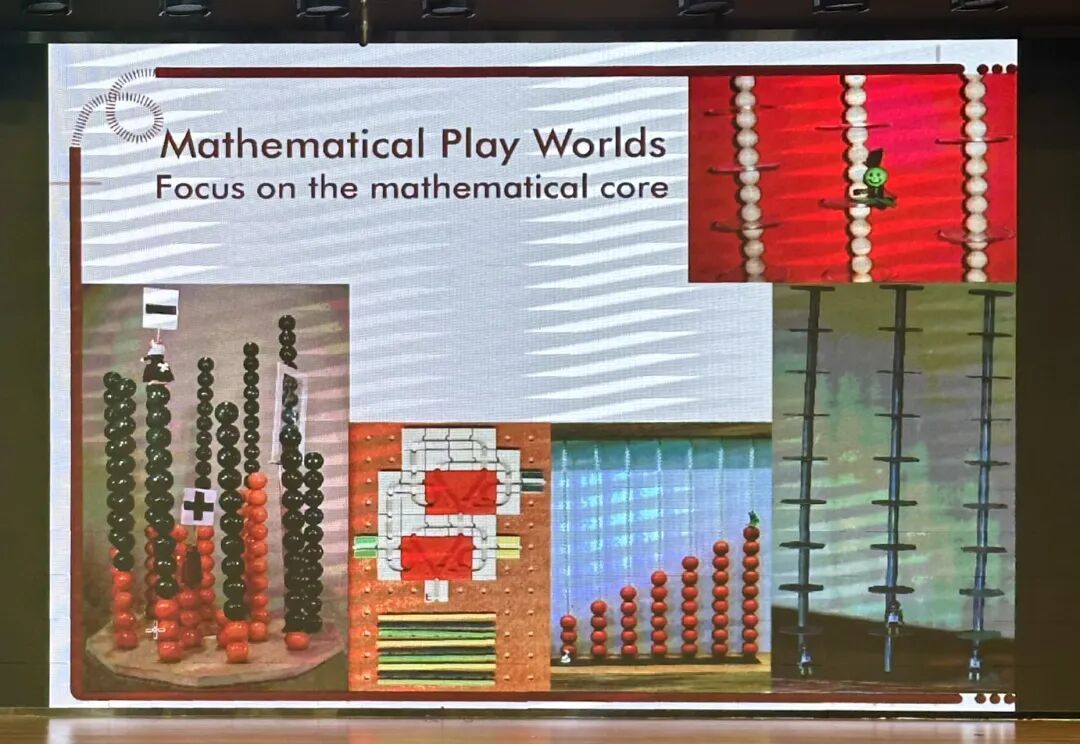

如何帮助小学生从具象思维起步发展抽象思维?在德国的小学数学课堂上,老师可能会花不少时间让学生“玩游戏”——通过探索游戏化的数学教具,建立具身经验,进而理解抽象的数学概念。

讲座中,施万克介绍了许多具体课堂教学实例。比如,教师在帮助学生理解“0为什么是偶数”时,用到了下图中的教具。(聪明的你可以试着理解,该教具是如何发挥作用的。)

类似的应用在德国小学数学课堂上还有很多,这让第一教育小编感叹:原来数学是“可触摸、可感受、可体验”的!借助直观教具,抽象的数学概念变成了看得见、摸得着的“思维载体”。

施万克也强调,教具和游戏情境必须准确地融入预期的数学概念和核心数学结构,才能发挥作用。

在讲座中,施万克提到了德国数学课堂的五大支柱——

施万克还分享了高效数学教学的5条核心原则——

谈及以AI为代表的新技术对数学教学的影响,她表示,随着科技的飞速发展,人类能将越来越多数学运算的工作交给机器,思考、创意思维、问题解决能力等素养的培育,将成为未来数学教学的重点。

施万克曾多次访问中国,与教育者展开交流。上师大附属闵行日新实验学校党支部书记、校长沈敏介绍,施万克教授这次来到上海,不仅观课,还亲自给学生上了几堂数学课,深受学生的欢迎。讲座中,与会教师结合自己在日常教学中的迷思,与施万克进行面对面的探讨。

或许一些教师会有这样的困扰:“我明明已经把知识点讲得很清楚了,为什么学生还是理解不到位、题目总做错?”——这可能也是造成很多家长辅导孩子学习时“鸡飞狗跳”的原因。

知识的建构无法脱离实际经验。在讲座的最后,施万克分享了一本儿童绘本——荷兰裔美国儿童文学作家、画家李欧·李奥尼(Leo Lionni)所著的《鱼就是鱼》。

这里,小编仅分享一部分故事梗概——

藏在儿童绘本里的教育智慧

你“get”到了吗?

文字:袁曼舒

图片由学校提供

编辑:芮德贵

校对:曹铒

责任编辑:吴华

转载此文请注明出处

关注“第一教育”

分享至朋友圈惊喜更多!

___________________________