你喝过“龙屎咖啡”吗?“霸王龙版佛跳墙”又从何而来?动画里天马行空的“古生物料理”被“端上”展厅……9月12日,上海自然博物馆(上海科技馆分馆)品牌科普活动“螺说古生物餐厅”科普微展览在上海市静安区教育学院附属学校正式开幕。

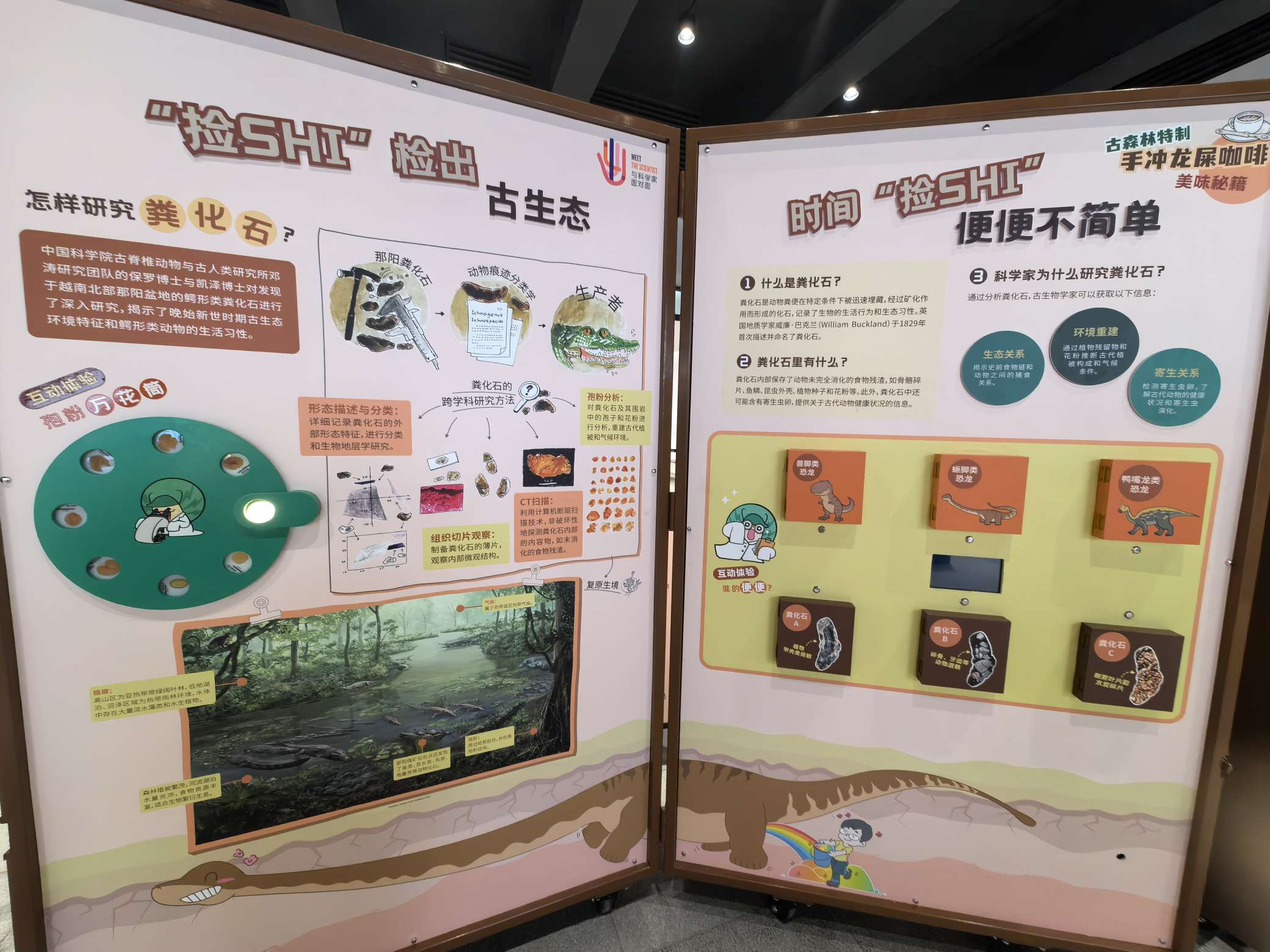

展览中,从“小吃摊”“苍蝇馆子”到“西餐厅”“宴会厅”,7道各具妙趣的“菜品”通过图文展板与互动装置,串联起古生代至中生代的时空想象,让观众在沉浸式体验中理解严肃科学背后的证据链与研究方法。

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 研究员、博士生导师盖志琨介绍,“比如我们对中国盔甲鱼的研究,对我们人类的一些关键器官的起源提供了好多证据。比如说我们的下巴怎么来的,我们通过我们的研究知道,我们的中耳,实际上是鱼类的第一个腮演化过来的。我们通过研究知道,触摸到人类四肢的最初的形态,是鱼类身体腹侧的一对鳍褶,而连续地纵贯全身,后来它才分化成鱼类的胸鳍跟腹鳍。那么,鱼类登上陆地以后,胸鳍跟腹鳍演化成了我们的四肢,那我们就通过这些鱼类的研究,我们触摸到了人类四肢最初的一个形态,就是鱼类腹侧的一对连续的鳍褶。这个成果发在《自然杂志》上我们今天把它做成一道‘江湖菜’,欢迎大家来品尝。”

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 研究员、博士生导师盖志琨介绍,“比如我们对中国盔甲鱼的研究,对我们人类的一些关键器官的起源提供了好多证据。比如说我们的下巴怎么来的,我们通过我们的研究知道,我们的中耳,实际上是鱼类的第一个腮演化过来的。我们通过研究知道,触摸到人类四肢的最初的形态,是鱼类身体腹侧的一对鳍褶,而连续地纵贯全身,后来它才分化成鱼类的胸鳍跟腹鳍。那么,鱼类登上陆地以后,胸鳍跟腹鳍演化成了我们的四肢,那我们就通过这些鱼类的研究,我们触摸到了人类四肢最初的一个形态,就是鱼类腹侧的一对连续的鳍褶。这个成果发在《自然杂志》上我们今天把它做成一道‘江湖菜’,欢迎大家来品尝。”

七年级学生吕墨扬:“这边蛮多知识可以了解的,有视频可以看,实物可以展示,也是蛮不错的一个地方。因为我们班级里面也有很多是喜欢古生物的这种,所以说他们对这次的演讲也非常感兴趣,也特别想要自己来参观一下这个地方。”

七年级学生吕墨扬:“这边蛮多知识可以了解的,有视频可以看,实物可以展示,也是蛮不错的一个地方。因为我们班级里面也有很多是喜欢古生物的这种,所以说他们对这次的演讲也非常感兴趣,也特别想要自己来参观一下这个地方。”

除了恐龙蛋,观众还能“打开”结节龙的胃,观察其“最后的晚餐”;近距离观察灵动土家鱼化石模型,用放大镜查看帮助其在水中“滑行”的鳍褶结构。在轻松有趣的科学情境中,理解化石证据、比较解剖与功能复原等古生物学方法如何协同工作。

本次展览由上海自然博物馆原创策划,联合中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、中国科学院南京地质古生物研究所、中国地质大学(武汉)等国内顶尖古生物科研团队,基于原创科普动画“螺说古生物餐厅”和“与科学家面对面”两大科普品牌,以生动风趣的策展语言,解读我国古生物研究团队20余项重要成果与发现。

本次展览由上海自然博物馆原创策划,联合中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、中国科学院南京地质古生物研究所、中国地质大学(武汉)等国内顶尖古生物科研团队,基于原创科普动画“螺说古生物餐厅”和“与科学家面对面”两大科普品牌,以生动风趣的策展语言,解读我国古生物研究团队20余项重要成果与发现。

上海科技馆自然博物馆展教中心、生物学博士葛致远介绍,“‘螺说古生物餐厅’展览实际上是基于我们上海自然博物馆的一个原创科普动画,然后我们基于这个动画,将动画中的内容,和我们现实中的一些古生物研究进行相结合。特别是我们中国古生物学家们做的一些古生物的研究。在这个里面,和我们的菜式进行一个联动,然后来进行一个集中展示。那在这里你可以看到,我们把霸王龙做成一个佛跳墙,然后我们会介绍中国的暴龙家族。我们知道有一个猫屎咖啡,然后我们的策划人员脑洞大开,我们想那能不能恐龙屎也能有一个龙屎咖啡,所以我们就用些植食性的蜥脚类恐龙作为这样一个蓝本。”

在“科学家面对面”现场,参与内容策划的多位科学家从田野发掘到实验室分析,分享了古生物研究的辛劳与乐趣。随后,“绿螺讲堂”推出主题科普讲座《人真是鱼变的吗?》,由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员盖志琨主讲,以通俗的语言讲述呈现演化发育生物学与古生物证据的互证关系。

在“科学家面对面”现场,参与内容策划的多位科学家从田野发掘到实验室分析,分享了古生物研究的辛劳与乐趣。随后,“绿螺讲堂”推出主题科普讲座《人真是鱼变的吗?》,由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员盖志琨主讲,以通俗的语言讲述呈现演化发育生物学与古生物证据的互证关系。

(资料、部分图片来源:上海自然博物馆)