雕塑是三维空间中的造型艺术,是人类表达精神价值的共有语言。当中国古代雕塑与西方古典雕塑相遇,会产生怎样的对话与火花?最近在上海博物馆东馆,不仅可以欣赏中国古代雕塑馆这部有形的“教科书”,还可以一睹来自罗丹艺术中心(上海)馆藏的三件汉白玉欧洲雕塑。这两种看似截然不同的造型艺术,共同诠释着人类对永恒之美的追求。本次特别讲座将邀请观众共同开启一场贯穿东西的雕塑美学对话。

主题:

开放的艺术史——汉白玉与中西雕塑

时间:2025年10月25日(周六)14:00-16:00

地点:上海博物馆东馆(世纪大道1952号)学术报告厅

主讲人:

吴静 罗丹艺术中心(上海)创始人

师若予 上海博物馆青铜研究部副研究馆员

讲座题目:

白色的光辉:欧洲雕塑传统中的汉白玉

讲座简介:

汉白玉在中国被誉为“皇家用石”,象征神圣与尊贵。而欧洲雕塑传统中的汉白玉着重刻画身体与情感的写实,这一传统可从古希腊、古罗马大理石雕塑说起,一直到19世纪欧洲新古典主义与浪漫主义的延续。目前在上海博物馆东馆展出的《高原玛丽》《年轻男孩与他的爱犬》《玛丽和她的小羊》,强调柔美、情感与纪念,三件作品皆采用世界顶级石材——意大利卡拉拉大理石雕刻而成。这种产自阿尔卑斯山南麓的石材,自古以来便是欧洲雕塑艺术的首选,以其洁白无瑕、质地细腻、微透光的特性,赢得“白色黄金”之誉。正是这种石材,使人物肤如凝脂,衣褶飘逸的质感成为可能,使肖像神性与人性在白色光影中同时显现。白色大理石成为“理想人性”、“永恒记忆”的材质,在中西方雕塑传统中表达着纯净、美、纪念、宗教与永恒等共同价值。讲座还将带领观众一起探讨这一白色材质在当代的表达。

主讲人简介:

吴静

罗丹艺术中心(上海)创始人

吴静女士为法国第三代华侨,被法国收藏界誉为“中国传奇女性”、有“汉白玉女王”之称,因她众多博物馆级别的欧洲雕塑收藏,是目前18-19世纪欧洲雕像作品最重要的私人收藏家之一,也是200多年来唯一一位在法国卢浮宫名人墙上留下名字的亚洲人。

吴静女士多年来致力于促进中西文化的对话交流。从公益性的欧洲艺术馆(杭州,2017-2019)到开创性的热门展览《西鹣东鲽》和《聚》(温州,2022-2023),《青铜之光:“三星堆与罗丹的超时空对话”》(上海, 2023.12-2024.03),《“永恒的爱”十九世纪欧洲经典艺术展》(上海,2024.01-04),及至2024年9月,罗丹艺术中心(上海)的创立,吴静女士始终秉怀愿景,希望中国的博物馆多元化,让国人不出国门就能欣赏到世界各地、博物馆级的艺术品真迹,让大师之作成为学者、学生的研究教育资源。坚持不懈、砥砺践行,吴静女士将雕塑收藏、展示作为毕生追求的目标,让雕塑艺术成为中法文化交融的使者。

讲座题目:

中国古代雕塑中的汉白玉雕刻

讲座简介:

汉白玉雕刻在我国具有悠久的历史。我国早期的汉白玉雕刻出土于安阳殷墟贵族墓葬。多为中小型的人物、动物圆雕,常与其它玉石类雕刻伴出。

河北曲阳汉白玉雕刻可追溯到汉代,主要种类有碑碣、动物、石俑等。曲阳汉白玉雕刻的繁荣从北朝后期到隋唐,以佛教造像为主,因造像铭文中常出现“白石”、“白玉”或“玉像”,故常称为白石造像。曲阳白石雕刻时间跨度长,从汉代到元明清都有雕刻,种类多样,主要有佛教造像、陵墓雕刻、宫廷石雕、建筑石构件等。

辽、金以后,汉白玉雕刻逐渐以建筑装饰石雕为主。元明清三代的宫殿、陵寝、园林所用汉白玉石雕的石材多出自北京房山。

此次讲座简明梳理中国古代汉白玉雕刻体系,并将馆藏丰富的汉白玉雕刻文物融入其中,作重点阐释。

主讲人简介:

师若予

师若予,上海博物馆青铜研究部副研究馆员,中国博物馆协会乐器专业委员会常务委员。从事古代雕塑鉴定、征集、研究与策展工作。研究方向中国古代雕塑、佛教美术考古、中外音乐文化交流。

在《考古》、《故宫博物院院刊》、《中国国家博物馆馆刊》等文博核心期刊上发表多篇专业研究论文。参与策展“菩提的世界:醍醐寺艺术珍宝展”。上海博物馆东馆“中国古代雕塑”策展人。

扫描二维码预约

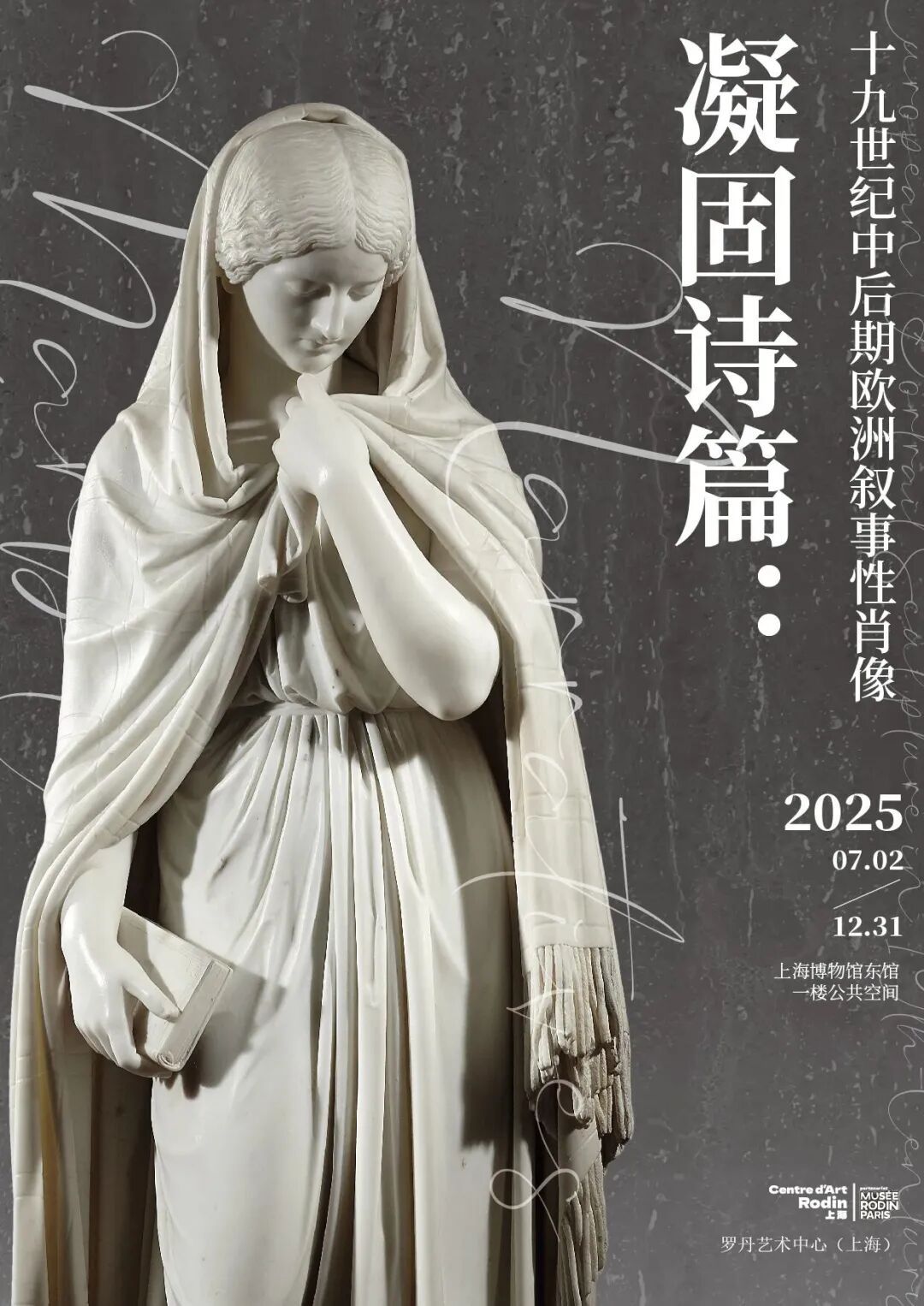

在上海博物馆东馆北门入口处的公共空间,正在展示罗丹艺术中心(上海)馆藏的三件汉白玉欧洲雕塑,特别展示活动名为“凝固诗篇:十九世纪中后期欧洲叙事性肖像”,将对公众开放至2025年12月30日。欢迎各位前往观赏。

点击阅读更多:“凝固诗篇”:上海博物馆东馆展示十九世纪欧洲雕塑

温馨提示:

1. 本次活动面向18岁以上的成年观众,所有观众需进行实名制预约。行动不便的老人建议由成年人全程陪同,陪同人员亦需预约。

2. 活动当日13:30起,观众凭本人手机预约码、本人有效身份证,由上海博物馆东馆(世纪大道1952号)B1东入口处通过核验、安检依次进入会场。

3. 进场后请按工作人员的指引就坐。

4. 因场地有限,本次活动不提供停车位,建议绿色出行。

5. 请勿携带除无色无味的饮用水以外的饮料入场。

6. 活动迟到超过15分钟者谢绝入场。

供稿丨教育部

初审丨石维尘

终审丨汤世芬