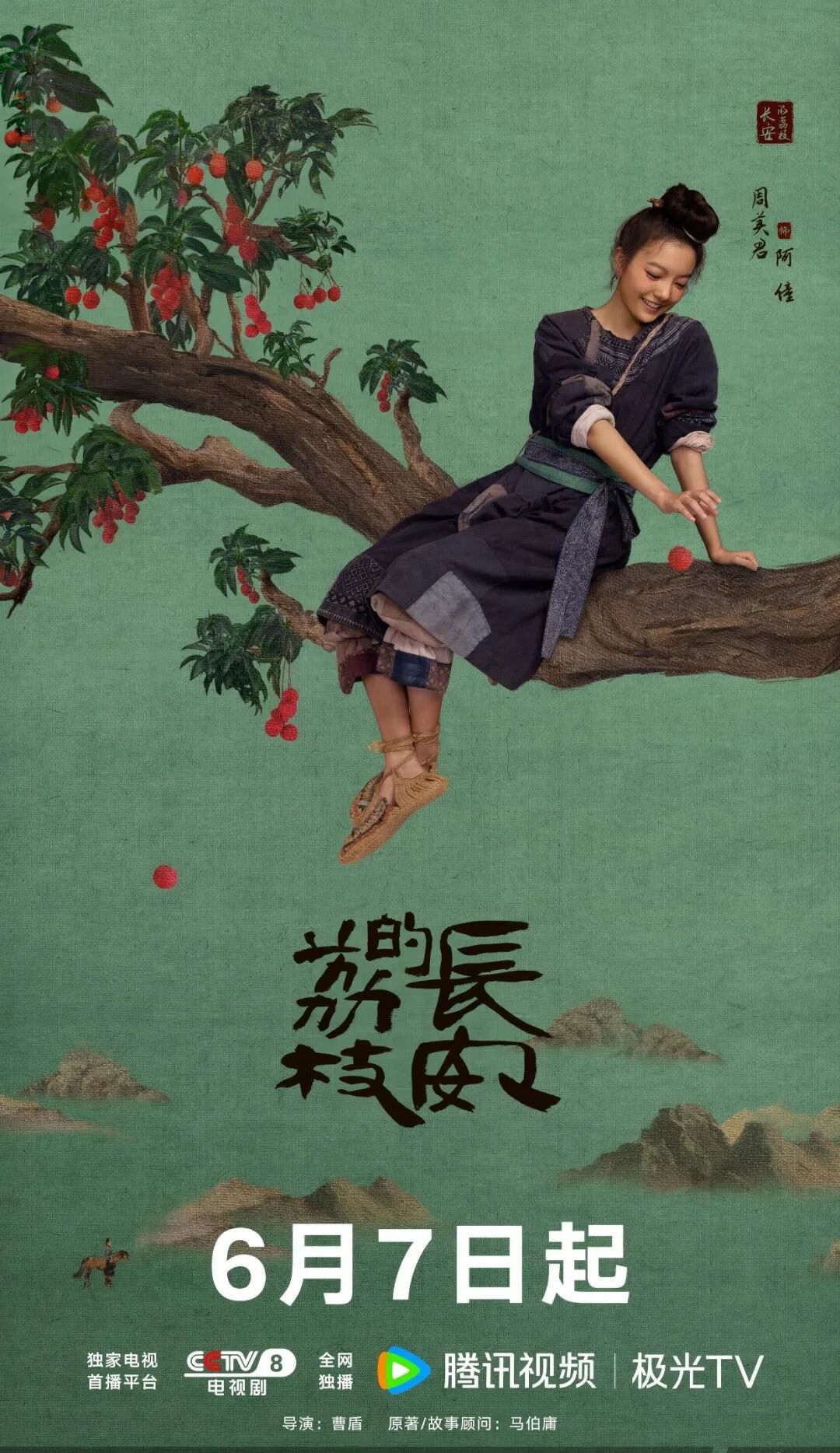

2025年夏,《长安的荔枝》一播而火。

这部改编自马伯庸同名小说的历史剧,

掀开盛唐的另一面——

照见小吏在酷暑中的挣扎与尊严,

也映出当代职场人的日常。

马伯庸笔下的《长安十二时辰》《长安的荔枝》,

灵感竟都来自妻子的一问、儿子的一语,

还有他那十年外企生涯的点滴。

这位写尽历史褶皱的“鬼才”作家,

究竟有着怎样的故事?

是怎样的家庭,

让他的文字既有宏大叙事,

又有烟火温度?

马伯庸本名马力,1980年生于内蒙古赤峰,父母均为机场建设工程师。出身高知家庭的他,未继承“学霸”基因,成绩平平且不善言辞,一上讲台发言就“胃疼”,父母亲自辅导也无济于事。

望子成龙的父亲曾为他成绩发愁,后来在母亲开导下,父母发现了他专注、爱阅读、体贴的优点。此后父母放平心态,支持他买连环画与小说,只求孩子健康快乐。

马伯庸自幼爱读《三国》《水浒》等历史名著。18岁考入上海外国语大学商学院后,他在网吧开始了写作启蒙。因当时上网费贵,他只能买3.5英寸软盘,将喜欢的小说拷回学校机房阅读。一次软盘损坏,故事戛然而止,他不甘心地自己续写结尾,自我感觉“还挺顺”。这件小事给了他信心,成为作家生涯的开端。

最初,马伯庸喜欢戏仿村上春树、王小波等作家的文风,写搞笑小文章发到网络论坛博大家一乐。他第一次写古典奇幻小说发给朋友看,对方却评价:“你写的东西像网兜,文里全是漏洞。”马伯庸非但不生气,心里竟涌起欣喜——这骂法太有趣了,得记下来!

从“网兜”演变为被网友赞誉知识广博,马伯庸经历了什么?秘诀,就像他在《长安十二时辰》中写的:祷以恒切,盼以喜乐,苦以坚忍,必有所得。

2004年,马伯庸在新西兰留学写论文时,为缓解压力动笔创作《风起陇西》。一年后,这部三国背景的历史小说热销全国,随后他的科幻作品《寂静之城》又斩获“银河奖”。

但他未专职写作,回国后入职施耐德电气北京分部,开启十年“白天朝九晚五、晚上自由写作”的双面生活——别人下班追剧、周末出游,他则专注写小说。

工作几年后,马伯庸与一位上海姑娘相识相恋,步入婚姻。妻子和他一样是文学爱好者,同样喜欢历史小说。马伯庸不少创作灵感源于夫妻聊天。

有一天,马伯庸在家幻想自己穿越到古代。妻子问他:“你穿越后最想干什么?”他脱口而出:“想过古人三妻四妾的生活……”话没说完,就被妻子揪着耳朵从沙发上“拎了起来”。

妻子给他上“思想政治课”:“你们男人总幻想一夫多妻,想过这种制度的弊端吗?比如家庭内部的矛盾和混乱——正妻对小妾的欺凌压迫,妾生的孩子低人一等,还有三妻四妾对男性身体的消耗……”听完分析,马伯庸重重点头,他还真没考虑这么细,于是急忙赔笑:“我下部小说,就要请夫人当历史顾问了!”

受妻子喜欢“细节推理”的影响,马伯庸此后的作品更严谨,既有天马行空的想象,也极具考证精神,他会用心“抠”书中每一处细节。闲暇时,他喜欢“瞎想”,比如——在沙漠中发现一吨黄金怎么办?怎么切割、运送、转卖?能不能一下子抛售?他还会根据政策法规调整处理方案,并听取妻子意见。

在别人看来,他这是在没用的地方瞎较真。妻子却说:“其实你是在别人看不到的地方下功夫。首先要保证细节真实,你的书才能打动读者。”他给自己定下原则:风格上可以尽情飞扬,但细节上一定要真实。

陪人逛故宫时,别人看亭台楼阁、精美建筑;马伯庸则盯着台阶、柱子、铆钉和修地板的工人看。他的小说里,细致到每一笔银子怎么分担,每一封状书怎么续写,优渥家境的大小姐该戴什么头饰,一应在目。

2013年,妻子生儿子马小烦时吃了不少苦,马伯庸在产房抱起小家伙,板着脸用“三国体”训斥:“为你这孺子,几损我一员大将!”正经历产后疼痛的妻子,被他逗乐了。

儿子的降生改变了马伯庸的生命轨迹。此后,他最常做的不再是看书、瞎想和刷微博,而是盯着新生儿纯净的眼睛。每次与儿子四目相对,他都能在儿子瞳孔里看到自己的眼神。

2015年,马伯庸作出重要抉择——辞去外企工作,成为全职奶爸兼自由作家。“马力是看孩子的,而马伯庸是养家的。”他如此区分双重身份。每天早上八点半,他准时出现在咖啡馆或借用办公室写作,下午则回家全身心陪伴儿子。家庭空间被婴儿用品占领,曾经的藏书被打包存放,触手可及的尿布代替了书籍。

2016年初,夫妻二人看反恐片时,妻子随口问:“古代的恐怖分子是什么样的?”两人兴致勃勃展开讨论,掀起一场头脑风暴。几天后,马伯庸决定创作“古代反恐题材的快节奏孤胆英雄戏”,即《长安十二时辰》。2017年,《长安十二时辰》出版后好评如潮,同名电视剧更火遍全国。马伯庸对妻子感叹:“媳妇,军功章有你的一半!”

被誉为“鬼才作家”的马伯庸,在家庭生活中是个暖男奶爸。一次,儿子将他的无线键盘踢下电脑桌,摔个粉碎。他指着一地狼藉数落马小烦:“你这等于毁掉了猎人的枪!这是键盘吗?这是你的配方米粉、你的玩具车、你的学费!”儿子越听越内疚,被吓哭了。

骂过儿子后,马伯庸又悄悄上网求助粉丝:“马小烦深感愧疚,一直哭到现在还停不下来,我该怎么办?”这一出父子情深的闹剧,“暖”到了网友们。

马小烦长到四五岁,成了父亲最严苛的“命题作文考官”,常突然要求:“讲火龙果的故事”“讲螃蟹和变形金刚的故事”。马伯庸的应对妙招是把所有故事都串联到儿子最爱的《三只小猪》里,讨得孩子欢心。

在马伯庸看来,陪伴孩子成长,就是重回生命最初的快乐时光。他很享受这段奶爸岁月,并期待未来“多年父子成兄弟”的关系。这种家庭温暖,也渗透进了他笔下的历史叙事。

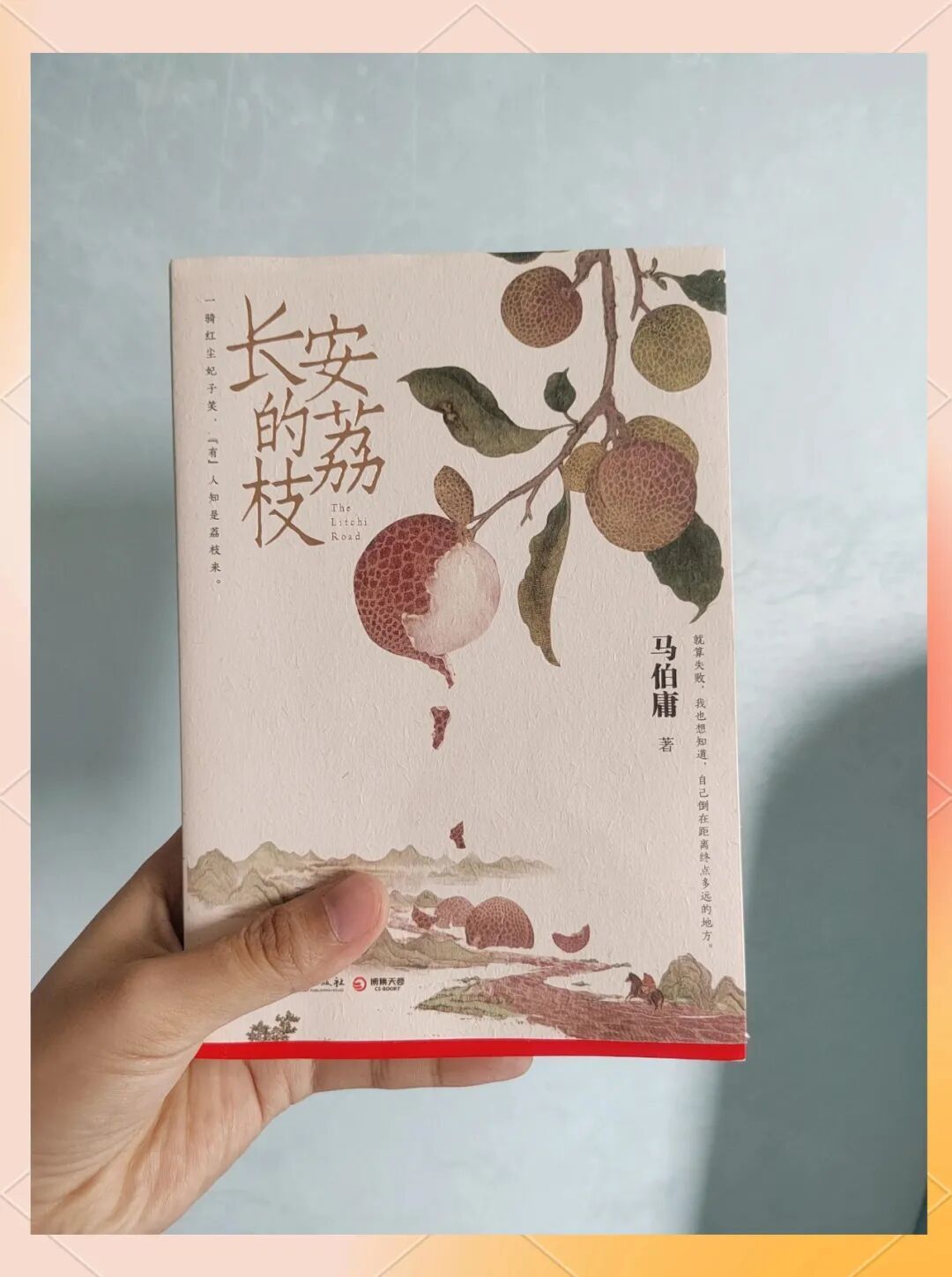

2022年8月的一天,马伯庸教儿子背杜牧的“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”,忽然想到我们往往关心“妃子笑”的前因后果,对于“一骑红尘”却少有关注,没人关心荔枝具体是怎么运来的。

《后汉书》记载,汉和帝时岭南进贡荔枝,“十里一置,五里一堠,奔腾阻险,死者继路”。这一段描写关注到荔枝运送的艰辛,但视角仍不够细节。

马伯庸有过10年上班生涯,习惯用办事人员的角度分析问题。运送荔枝总要有一个具体负责的官员吧?他接到任务时该是什么心情?整个计划要多少预算?协调多少个部门?运送路线怎么论证?荔枝保鲜的科研报告该如何写?物流调度又该何时落地?

马伯庸惊讶地发现,从岭南运送荔枝到长安,真是无比繁琐的任务,稍稍模拟一下,脑袋就感觉要爆炸。可想而知,当时具体负责的官吏,得承受多大压力。

于是,《长安的荔枝》故事创想由此展开:一颗小小的荔枝,撬动了一个官员的际遇;一个官员的际遇,又引发了更多人的命运变化。马伯庸创作历史小说,一直秉持三个原则:大时代,小人物,深切口。《长安的荔枝》的创作过程,也遵循这三个原则。

写作习惯上,马伯庸保持着匠人般的自律,坚持每天完成4000字。创作《长安的荔枝》则更快,仅用11天就完成了这本7万字的历史小说。这基于他对唐史长久以来的浓厚研究,写作前只需要查询荔枝的种植和保鲜方法,以及当地的地理环境,就能驾轻就熟地创作。

2025年6月,根据小说《长安的荔枝》拍摄的同名电视剧一播而火。该剧以李善德这个小官为主角,把古代运荔枝的传奇,拍成了“社畜逆袭宝典”。当故事照进现实,荧幕内外产生奇妙共鸣。

观众在剧中品出浓郁班味儿:被“PUA”的李善德熬夜修改转运方案时,弹幕飘过“这不就是深夜改PPT的我”;当岭南官员对李善德“态度很好,但一点忙都不帮”时,年轻职场人看到跨部门协作的影子。

马伯庸总结出剧中暗藏的职场法则:“开会派活千万不能缺席”“工作一定要留痕”“学会扯大旗作虎皮”……这些从历史褶皱中打捞出的生存智慧,意外成为当代职场指南。

写作20多年来,从《风起陇西》的古代间谍,到《古董局中局》的鉴宝师,从《长安十二时辰》的死刑犯……马伯庸擅长在宏大叙事中打捞小人物命运。凭借出奇的想象力,扎实而风趣的文笔,他也从一名“差等生”蜕变为畅销书作家,作品相继被搬上荧幕,并且成为银河奖、朱自清散文奖、人民文学奖等多项大奖得主。

回首来时路,马伯庸笑得坦然:“其实哪有什么‘鬼才作家’,不过是生活给的灵感,家人给的力量。”

妻子“较真”的推敲

让他的天马行空落了地

儿子突发奇想的“命题作文”

逼出了意想不到的创意火花

琐碎日常里的暖意与碰撞

点亮了他笔下小人物的灯光

也让他笔下的历史

照进了千万普通人的现实

这束光穿越古今

让每个努力生活的“李善德”知道

平凡的力量,也能撼动历史的车轮。

本文部分内容摘编自《现代家庭》

2025年10月刊

《“鬼才作家”马伯庸:妻儿助我写〈长安的荔枝〉》

本期杂志已上新

欢迎点击下方封面图片

或点文末“阅读原文”一键订阅!

其他订阅方法:

①拨打邮局热线“11185”订阅

②至就近邮局营业窗口订阅

③现代家庭杂志社发行部咨询热线:

021-63846315

心动不如行动

赶紧订起来!

来源:《现代家庭》

戳这里为我加颗小星星⭐️

公众号一言不合就改版,

“星标”我才能更方便接收消息哦。

现在只需三步: