2023年至2025年,本市开展第六轮加强公共卫生体系建设三年行动计划,坚持“政府主导、多方参与;预防为主、平急结合;科技引领、前瞻布局”,对标国际、国内最高标准,着力补短板、强弱项、增能力,持续提升本市公共卫生综合服务能力和公共卫生社会治理水平。一批重大项目、重点成果、重要经验从中涌现,进一步健全超大城市公共卫生体系,强化公共卫生应急、服务、协同、保障等关键能力,不断满足城市发展和市民群众日益增长的健康需求。

为此,特别推出“第六轮公共卫生三年行动计划巡礼”专题,积极营造全社会关注、支持和参与公共卫生工作的良好氛围,助力增强市民群众获得感、满意度,有力推进疾病预防控制事业高质量发展,助力本市建设成为全球公共卫生最安全城市典范之一。

结合超大城市公共卫生战略,为提升传染病诊断和救治能力,依托第六轮上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划“平急结合的重大传染病医疗救治体系建设”项目通过三“大”重要目标——“大布局”“大转换”“大能力”,打造以上海市传染病临床诊治网络体系(IDC)为核心的传染病防控“上海模式”,织牢“平急结合、医防融合、分层分类、定位明确”的救治网络,使救治力量覆盖上海全域,助力本市建设成为全球公共卫生最安全城市之一。

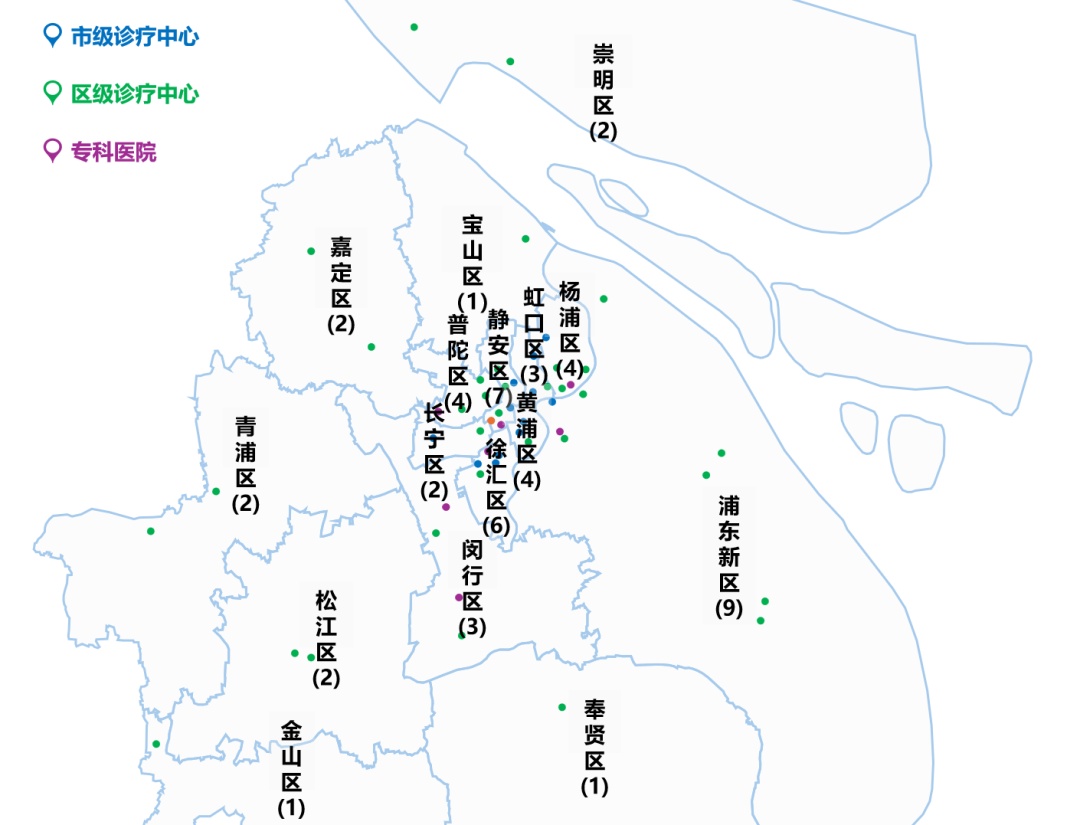

作为上海市公共卫生体系建设的核心工程,上海市传染病临床诊治网络体系(IDC)项目在第五轮体系基础上实现跨越式升级:成员单位从原有规模扩增至53家,形成“1家指导中心(复旦大学附属华山医院)+17家市级中心(含中医类医院)+ 29家区级中心 + 7家专科中心(儿科专科3家、妇产专科3家、精神专科1家)”的立体化布局,全面覆盖上海16个行政区域。

传染病临床诊治网络体系“市-区-专科”三级诊疗网络填补了超大城市传染病“协同诊疗”的空白:市级中心聚焦疑难重症救治与技术辐射,区级中心承担区域常规诊疗与疫情哨点监测,同时整合了中医资源,构建了中西医结合特色的IDC体系,专科中心针对性解决儿童、孕产妇、精神障碍患者等特殊人群的传染病救治难题,三级机构分工明确、衔接顺畅,为应对重大疫情筑牢“全域防控、分级响应”的坚实基础。2025年底前,本市所有二级及以上综合性公立医院(含中医医院)和儿科、妇产科、精神科等重点专科医院规范设置传染病临床诊治中心。

通过项目实施,市卫生健康委制定发布《进一步强化上海市传染病临床诊治网络体系建设工作方案》,明确IDC三级建设标准、平急转换机制及专科IDC规范,对于入选单位,开展规范化、标准化建设。根据市级、区级IDC建设的硬件标准、救治体系网络和平急转换机制,进行整体建设和布局,同时在医疗服务能力、硬件设施、教学科研能力、人才队伍建设和储备及承担公共卫生任务及应对重大公共卫生事件的能力方面大力推进。

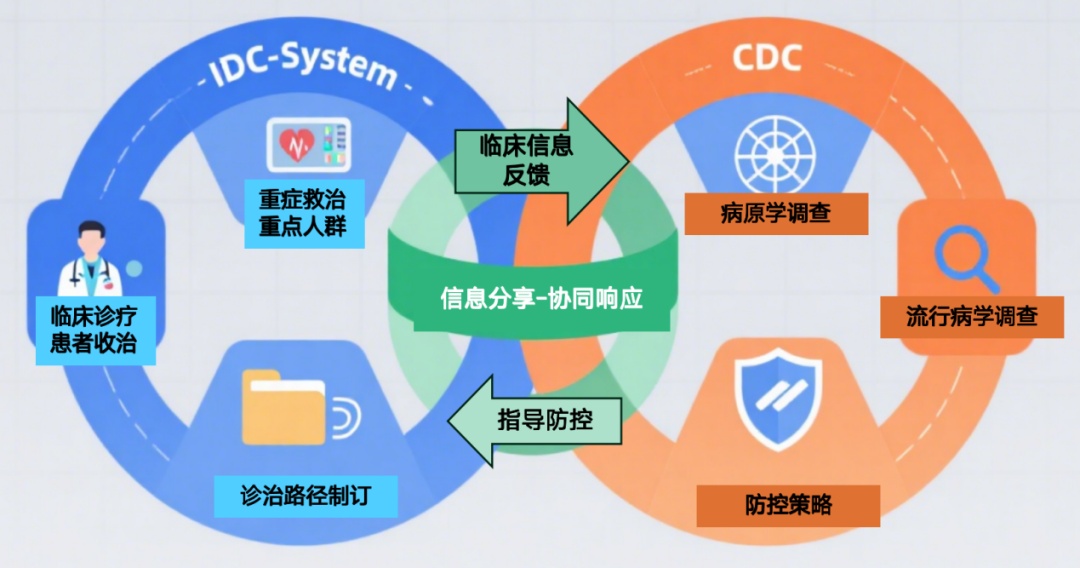

尤其围绕各级医疗机构发现的急性呼吸道疾病,完成病原三级诊断体系和病原微生物数据库建设,利用医疗物联网,系统整合院前、院中和院后感染多维度数据,建立呼吸道传染病患者全链条病原学诊断体系,加强医防融合能力建设。

通过进一步扩增IDC体系的建设规模,项目建立健全IDC体系工作机制和运行规范,保障长效运行,规范各级医疗机构对新发、输入、罕见及不明原因感染引起的传染病的救治能力,进一步提升综合诊疗能力和重症病例的救治能力,形成IDC体系的专家库及传染病救治人才队伍,建成以IDC体系为基础的,能够应对超大城市重大疫情的传染病救治和配套网络体系。

上海传染病临床诊治网络体系建设贯彻平战结合理念,开展以平急结合为特点的救治能力建设。首先,IDC体系内的各级诊治中心结合自身情况制订平战结合的应急方案,在调整隔离收治床位数、扩大发热门诊收治规模、加强检测能力、提升重症救治能力、组建应急队伍等方面均有明确应急预案;平时维持综合医疗机构正常运转,在重大公共卫生事件发生时24小时内即可做好应急响应,成为“常态化”重大传染病疫情防控的第一道防线。其次,构建应急协作网络,制订与各专科医疗机构的紧急联络机制方案,在各专科医院建立联络员制度,同时组建各专科传染病救治医疗团队,协同开展救治和会诊工作。

目前市级中心及区级中心隔离病房总床位数近800张,通过应急腾空机制可扩容至2000张以上。项目重点推进具备隔离条件的重症监护病房建设、市级医院重症救治设备配置,制定了重症监护单元的建设标准,明确了平战结合模式及调控机制,整体重症救治能力得到极大提升。

为适应传染病多学科协同救治的需要,项目在三级救治体系内,已组建100余人的多学科专家库,以感染科、临床微生物检验、院感科、护理为主体,涵盖呼吸科、急诊科、重症医学、心内科、肾内科、消化科、儿科、妇产科、精神科、中医科、外科专家等,建立多学科协同的会诊模式,在网络体系内实现疑难病例2小时内响应。针对突发性传染病事件,还可根据要求进行区域内或跨区域专家组队,打造一支 “召之即来,来之能战” 的多学科协同救治团队。

除了融合型传染病专家团队,传染病救治人才队伍600余人均已入库,完成持续平台化运作的完备传染病救治队伍的组建。整体队伍具备年龄梯队合理、战备力量与预备力量结合、能处置多学科复杂问题、可区域内独立运作且可全市协同作战的特点,在重大公共卫生事件发生时,能够作为第一梯队驰援区域内的其他医疗机构。各诊治中心均组建了固定的多学科协同救治专家组、应急专家库及应急救治队伍,实现各个区域内有一支处置区域内疫情的专家队伍和实战队伍,能够在重大疫情时迅速反应,响应全市统一部署。

项目建成上海市首个传染病重症实训基地,累计培训来自53家单位的530名重症骨干,成为危重症患者救治的“生命防线”。通过理论培训和技能实训,传染病救治能力和应急响应速度显著提升,尤其在重症救治方面。同时建设市级传染病临床实训基地和应急救治培训体系,逐步建立传染病救治培训常态制度,制定中医药应对传染病的防治方案,建立了中医机构内部、中西医机构之间交互、立体式传染病培训体系和机制,提高中医药在传染病防治中的参与度和贡献度。

通过数智大脑平台,实现信息赋能,为临床救治提供高效协同的技术支撑。项目上线“传染病分级诊疗网络系统”,该系统集成6大核心模块 ——涵盖转诊会诊、应急演练、患者分级管理、远程诊疗等功能,统筹政府以及各临床、公共卫生诊疗机构资源,为传染病临床诊治中心内的各单位提供统一的工作入口。

依托上海市传染病分级诊疗网络系统,建立传染病患者“登记-评估-随访”的医患分级诊疗管理体系,实现对传染病诊治人群的网络分级、就诊、会诊、转诊等全流程诊疗服务。通过传染病救治协同专家库及多学科会诊平台,建立IDC体系内的医疗协作网络及协作专家团队,将符合要求入选IDC体系的医疗机构拓展扩充到会诊平台中,形成“1(IDC指导中心及会诊转诊示范点)+ N(市级及区域中心)”大会诊平台,基于传染病防控常态化需要,发挥远程医疗的不接触特点,完成基于传染病的远程会诊,最终解决传染性疾病感染后的分级诊疗,实现有效转诊。

基于分级诊疗系统,赋能和强化现有的传染病分级诊疗路径,实现在平时保障传染病的日常规范诊疗,应急状态迅速启动,以避免出现医疗资源挤兑。目前,通过信息平台已完成167万人次患者分级管理、630例会诊转诊服务。

通过持续建设,项目建成的病原网络实验室、临床研究基地等平台可支撑新发传染病快速溯源;2000余名专业人才获得能力提升,已成为上海疾控领域的“储备军”;形成的“平急结合”模式,可为全国超大城市传染病防控提供可复制的经验。未来,项目将进一步深化传染病临床诊治网络体系的长效运行机制,推动技术向医疗资源薄弱地区下沉,持续提升传染病防控的精准性与高效性,为保障居民健康、推进健康中国建设贡献“上海力量”。

更多阅读☞

提升公共卫生韧性能级,构筑超大城市“防火墙”!上海打造传染病防控新范式丨第六轮公共卫生三年行动计划巡礼

欢迎本市卫生健康工作者投稿,相关科普文章与视频等经所在科主任审阅后,投稿至单位宣传部门,经宣传部门提交“健康上海12320”。