本文看点

OVERVIEW

上一期我们讲了一桩发生在1.6亿年前的“悬案”

——和平永川龙肩胛骨骨折事件。

那么谁是真凶?

它是否有足够的力量伤害那位顶级掠食者?

甄别“凶手”

IDENTIFY

首先,研究者将“凶器”的推断指向某种恐龙的“尾锤”。

什么是尾锤呢?一般指的是某些恐龙在尾巴末端演化出的膨大、加厚、块状或锤状的骨骼结构,像一个“锤子”一样,可以用于防御或打击捕食者。最著名的例子是甲龙类的尾锤。

甲龙类卡通示意图

图源:包图网

接下来,我们看看案发地。

那具和平永川龙化石肩胛骨骨折的化石出土地,位于四川省合川区永川镇的上沙溪庙组。那么与它们生活在同一时期、发现于同一地层的带尾锤的恐龙就有可能是“凶手”。研究者锁定了一种蜥脚类恐龙——合川马门溪龙,它是体型庞大的植食性恐龙,体长约21-22米,它是和平永川龙的潜在猎物。

那我们顺着这个观点向下摸索:马门溪龙的尾巴上长有尾锤吗?

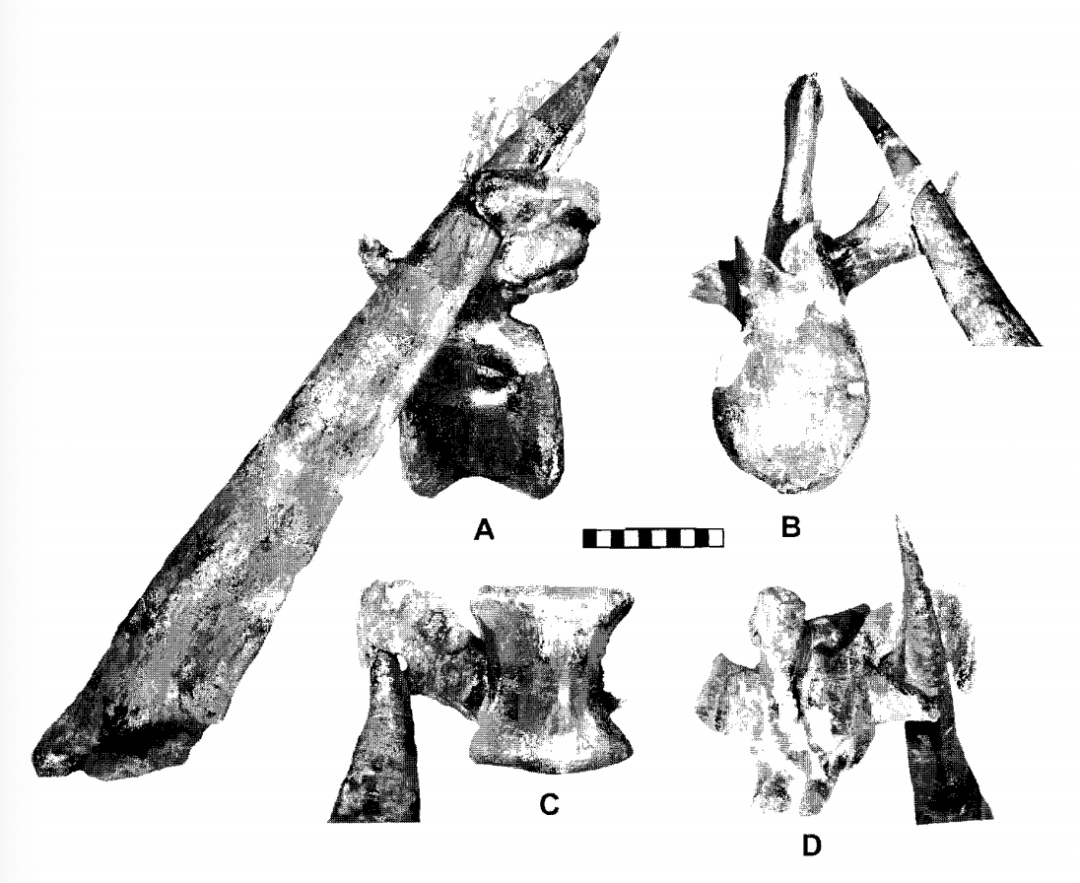

有。1995年,自贡汇东发现了一具保存很完整的大型蜥脚类恐龙化石,这给科研人员带来了新的线索。该标本中保存了接近末端的尾椎,其形态颇为独特:尾椎相互愈合,骨头的外形看上去虽然还挺像普通尾巴的后段,但是有几个特别之处:

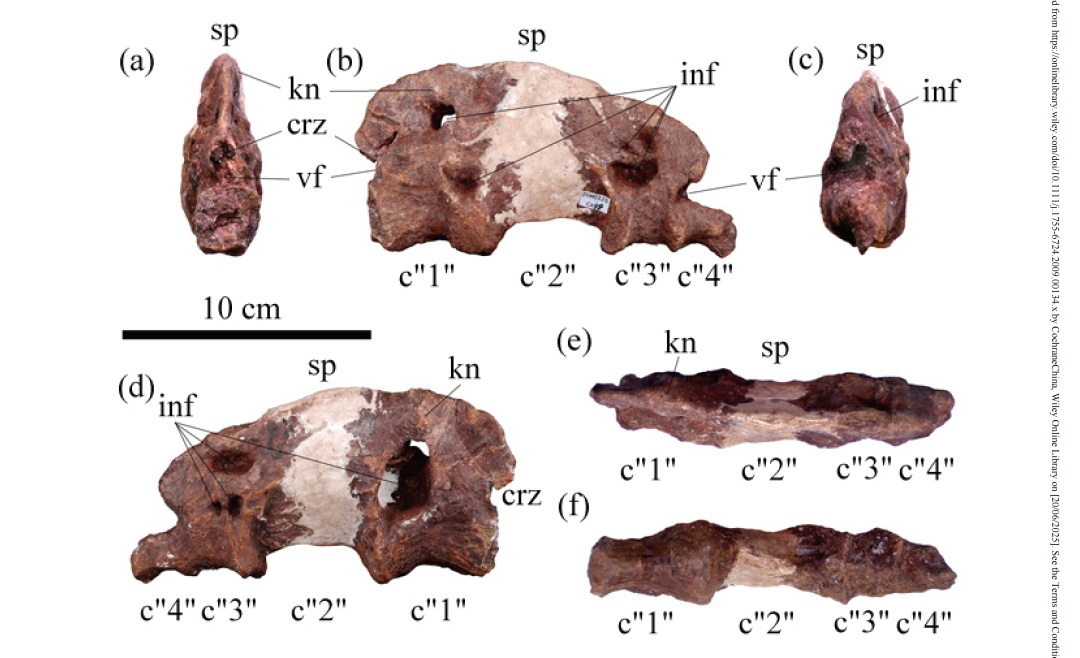

马门溪龙尾椎化石

图源:中国古生物化石保护基金会

包裹神经的骨头向两侧鼓了出来,尾巴横着看变宽了不少;骨头中间的“神经通道”变大了,能通过更粗的神经;而原本竖着往上的骨刺,也叫神经棘,长得更高了。经过详细的研究,2001年,来自自贡恐龙博物馆的研究者将新发现的材料归入合川马门溪龙,同时给它这样的尾巴取了个名字——冠状尾,以区别于正常的尾椎形态。

马门溪龙尾椎化石

图源:参考资料2

假设真的是合川马门溪龙尾锤,那么尾锤是不是能造成这么大的伤害?尾锤的击打力量又有多大?

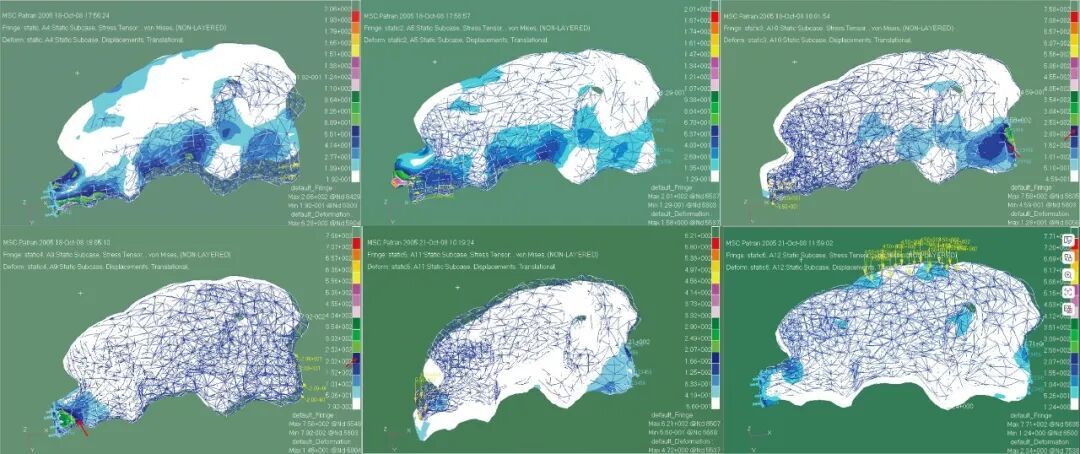

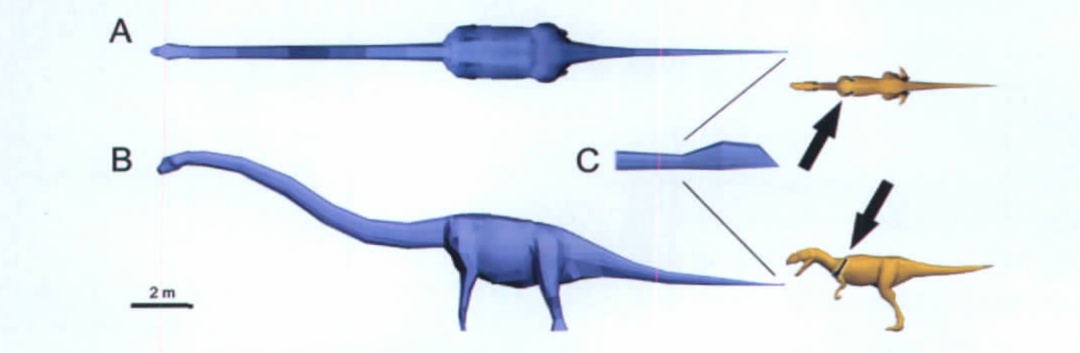

2009年,中国地质科学院地质研究所与自贡恐龙博物馆合作,在期刊《地质学报》上,发表了一篇名为《合川马门溪龙尾锤的结构、方向与有限元分析》的文章(Structure, Orientation and Finite Element Analysis of the Tail Club of Mamenchisaurushochuanensis),对自贡发现的马门溪龙末端尾椎进行了分析研究。

研究者通过3D扫描获得三维数据,然后建模,再对它进行一连串的“压力测试”,看看尾锤在不同使用方式下、被压坏之前最多能承受多大的力量。所以,在模拟中,研究者不断加大尾锤所受的力,直到找到骨头快要撑不住的临界点,就把这个力当作尾锤的极限承载能力。结果显示,该尾锤在高速挥动时具有极大的击打威力,最终估算出450N这个数值。

以不同方案对此尾椎进行压力测试的示意图

图源:参考资料2

这么大的力能使得和平永川龙肩胛骨骨折吗?

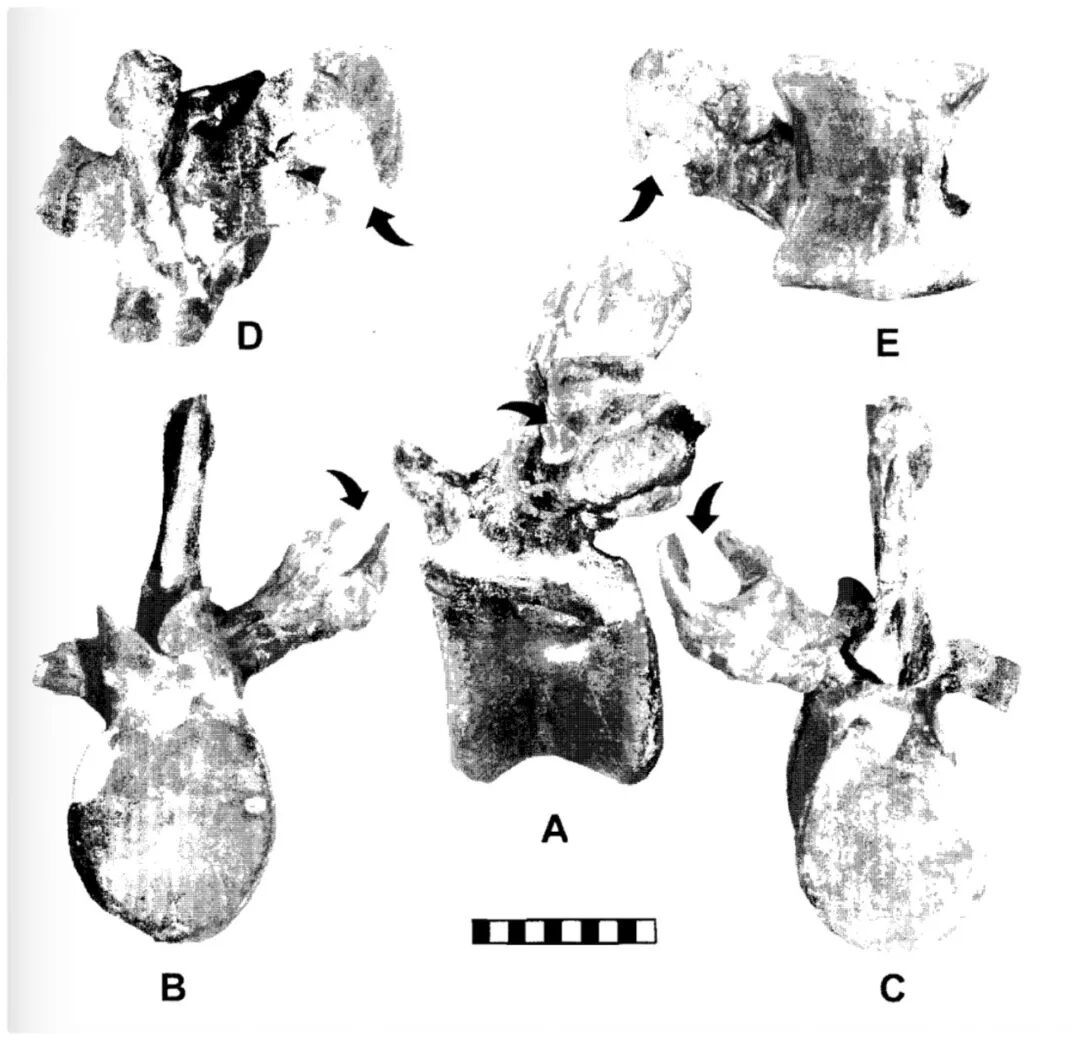

在另一具化石上或许能找到证据。这是一块来自脆弱异特龙的受伤的尾椎骨,其上有一处部分愈合的伤口,这与剑龙尾刺的穿刺伤相符。研究认为,剑龙尾刺对目标施加的冲击力为360-510N,也就是说,造成脆弱异特龙被剑龙尾刺损伤的最小冲击力达到360N就够了。

脆弱异特龙尾椎的穿刺伤(箭头所示)

图源:参考资料3

剑龙尾刺与脆弱异特龙尾椎的穿刺伤匹配

图源:参考资料3

所以,能产生450N力量的合川马门溪龙的尾锤也有“一锤定音”的力量。

“凶案”总结

CONCLUSION

现在,我们回到案发现场,结合上述分析的线索来看:1.和平永川龙肩胛骨高度,处于合川马门溪龙尾锤打击范围;2.伤口愈合,说明是非致命的重击;3.尾锤打击力,与造成伤害相匹配;4.同时代、同地层、捕食者与猎物的潜在关系成立。所以“肩胛骨骨折案”的最大“嫌疑龙”便是合川马门溪龙。

合川马门溪龙与和平永川龙的三维重建图

图源:参考资料1

作者:徐芷妤

科学审核:何鑫(上海自然博物馆自然史研究中心 研究员)

策划:董毅

责编:Shoomi

审校:张雪容、徐湮

本文经授权转载自上海自然博物馆(ID:snhm01),如需二次转载请联系原作者。