新古典主义

优秀历史建筑

上海海关大楼

新古典主义是18世纪中叶在欧洲兴起的一场艺术的古典复兴运动,遍及绘画、雕塑、音乐、装饰艺术和建筑领域。新古典主义的影响一直延续到21世纪,时间跨度长、影响范围广。

新古典主义在建筑上体现为理性结构原则的回归,而不仅仅是对希腊、罗马等古典风格的复兴。18世纪下半叶的新古典主义运动影响下的建筑,追求结构和审美在哲学上的真实。19世纪新古典主义改变了古典主义建筑的简洁和整体感,更注重构图的完美,并糅进大量的历史风格。这个阶段的新古典主义建筑存在历史主义、折衷主义两种明显的倾向。20世纪初,新古典主义在欧洲本土逐渐被现代主义设计运动所取代,但仍然在美国和其他地区经久不衰。

新古典主义建筑强调理性与秩序,线条干净利落,采用较少的装饰,注重设计整体的比例和谐,建筑体量常常较大。在设计中,常常使用古典柱式、山花、檐口、穹顶等元素,材质选择则多使用石材。建筑空间有一定的秩序,且有仪式感。

在国际上,新古典主义于19世纪初进入盛期,20世纪初进入上海的建筑舞台时,在世界上其他地区已进入晚期。上海的新古典主义去除了历史主义与理性主义的文化背景,变成纯粹的形式因素,主要体现在两个方面:一是整体的比例和构图关系;二是装饰。1920年-1930年期间,出现了许多在上海近代建筑史上十分有影响的作品,上海的新古典主义建筑进入繁盛期。

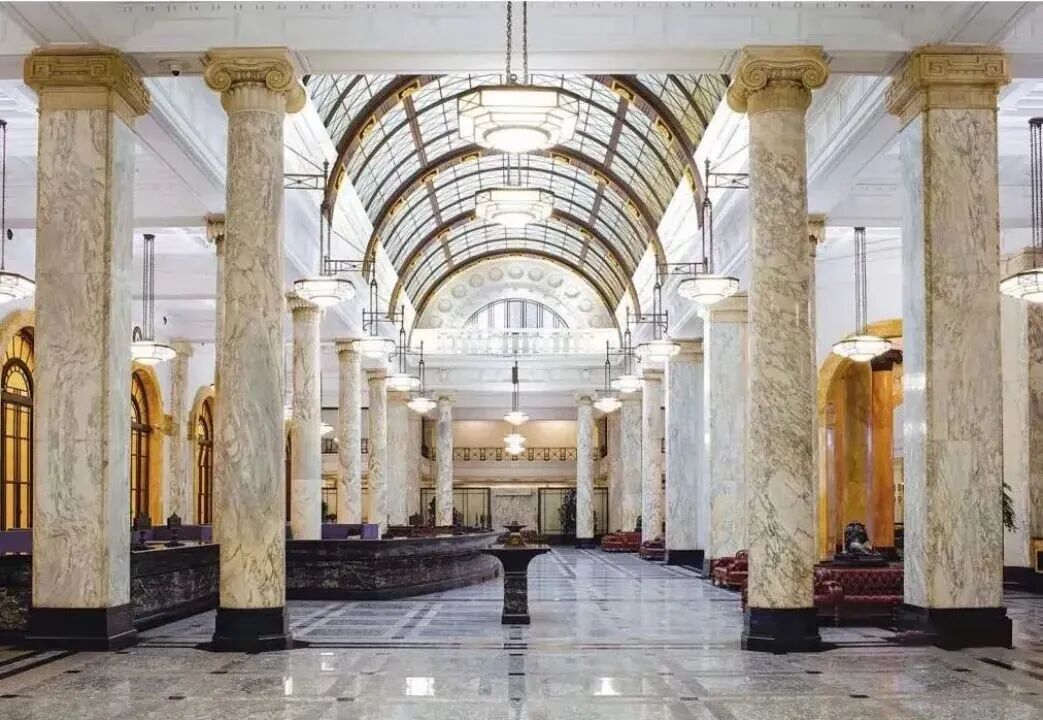

这些以巨型石柱为标志的建筑独树一帜,它们外观庄重雄伟,内部则极尽绚烂与富丽堂皇。无论是精雕细琢的装饰细节,还是宏大的空间营造,都无声地彰显着业主雄厚的财力与崇高的社会地位。正因如此,这类建筑尤其集中在银行、教育机构与景观建筑等领域。

本期将带领大家解读四座新古典主义优秀历史建筑:中山东一路15号(中国外汇交易中心)——中山东一路12号(浦东发展银行总行)——江西中路200号(交通银行)——中山东一路3号(外滩3号),感受新古典主义建筑风格在上海的发展历程。

中国外汇交易中心

全国重点文物保护单位 | 上海市优秀历史建筑

中国外汇交易中心现状

中国外汇交易中心(原华俄道胜银行大楼)位于中山东一路15号,是中国金融史上第一家中外合资银行,由德国建筑师海因里希·倍高设计,1902年落成,是上海早期新古典主义建筑的代表作。

建筑平面为方形,建筑立面以法国小特里亚农宫为原型,五开间形式,三段式构图,比例和谐。建筑檐口下方中部有两根爱奥尼式圆柱,两旁四根为方形爱奥尼亚巨柱式壁柱,正门入口两边有四根塔司干式柱,这是上海近代建筑中最早按照西方古典主义法则运用柱式的建筑之一。

中国外汇交易中心内部

俄国十月革命后,华俄道胜银行总部迁入法国,原址曾作为中央银行总行行址。1949年后,该楼一度用作不同单位办公,1992年交由中国外汇交易中心使用。进驻之前,对该楼进行了全面修缮,包括外墙面、室内大厅、室内地坪以及银行原董事长室、会议室等主要房间,重现了当年的非凡气派。

浦东发展银行总行

全国文物保护单位 | 上海市优秀历史建筑

浦东发展银行总行现状

浦东发展银行总行(原汇丰银行大楼)位于中山东一路12号,1923年落成,是公和洋行的代表作,是当时远东最大、世界第二大的银行建筑,建成时被称为“从苏伊士运河到白令海峡最讲究的建筑”,标志着上海新古典主义建筑的高潮。

建筑立面采用严谨的新古典主义手法,横向与竖向三段式的划分比例和谐。立面中部为三开间组合,有六根贯通二、三、四层带凹槽的科林斯巨柱式圆柱,中间四根呈双柱排列。建筑顶部为穹顶,正中穹顶的鼓座下有三角形山花。建筑内部品质同样卓越,营业厅与门厅内运用爱奥尼亚柱式,门厅穹顶与其下鼓座覆盖近200平方米马赛克镶嵌画。

大楼内部营业厅及穹顶

1955年,汇丰银行撤出上海,外滩12号作为上海市人民政府办公场所使用。1995年,为恢复上海外滩金融街功能,上海市人民政府迁出。1996年,浦东发展银行总行入驻汇丰银行大楼,使用至今。

交通银行

上海市文物保护单位 | 上海市优秀历史建筑

交通银行现状

交通银行(原金城银行大楼)位于江西中路200号,建成于1927年,庄俊建筑师事务所主持设计,是外滩地区较早建成的中资银行大楼。

建筑主体坐东朝西,横三段式中轴对称构图,形成墙面凹凸效果。西立面采用苏州产花岗石作为饰面,主入口大门采用两根简洁的希腊多立克柱式承托巴洛克式门楣,低调务实,上部有雕花和巴洛克风格的卷涡装饰。建筑于1949年后进行了加层。

大楼街道视角及主入口立面

金城银行大楼是华人建筑师较早独立主持设计的大型公共建筑案例,为留美归国建筑师在上海独立承接大型的重要项目提供了示范,1949年后曾作为上海市青年宫对外开放,1986年由交通银行使用至今。

外滩3号

全国重点文物保护单位 | 上海市优秀历史建筑

外滩3号现状

外滩3号(原有利银行大楼)位于中山东一路3号,建成于1916年,是公和洋行在上海设计的第一个作品,原属英商天祥洋行,后由多家机构联合租赁,改称“联合大楼”,1994年被公布为上海市第二批优秀历史建筑。

外滩3号是上海第一幢采用钢框架结构的建筑,整体艺术处理带有典型折衷主义倾向,建筑立面采用纵、横三段式古典构图,柱式为变形的古典柱式,处理比较简洁。由于商业化的影响,上海的新古典主义在一定程度上受到华丽的手法主义和巴洛克主义的影响。大楼有着丰富的巴洛克元素雕饰:入口门廊、底层腰檐、断檐和山花、窗拱上的拱心石装饰等,临外滩和广东路转角处顶部还建有一座巴洛克风格的塔亭。

东立面大门局部装饰

室内布局装饰

21世纪初,外滩开启金融街规划,大楼也进行了房屋置换和修缮改造,并华丽变身为外滩3号。如今的外滩3号,已成为汇集高级品牌、艺术画廊、餐饮休闲的高端消费时尚新地标。

结 语

20世纪初,新古典主义由西方引入上海,在外滩落地生根。它并非对欧洲样式的简单复制,而是一场融合本土审美的“形式再创造”。从中国外汇交易中心的严谨柱式,到浦东发展银行总行的恢弘穹顶,这些建筑在追求古典比例的同时,也悄然融入了巴洛克的华丽雕饰。它们不仅是银行与机构的总部,更成为那个时代追求现代性与国际化的审美象征。随着现代主义浪潮,这一风格虽逐渐淡出主流,但其精髓已融入城市肌理。部分建筑历经功能置换与修缮,化身为时尚地标,继续以沉默的姿态,见证着上海海纳百川的文化交融与审美的流变。

*本文部分图片来自欧洲旅游委员会、黄浦文博、黄浦记事等微信公众号,部分图片由许一凡拍摄。

– END –