你有没有过这种困惑?

明明留出了大把闲散时间休息,

没做什么累活,

结果反而越歇越疲惫、越睡越累?

甚至比上班上学还提不起劲?

注意了!

出现这种情况,

很可能是你踩中了休息误区!

白休了:休息的三种误区

1

误区1:睡得越久,休息越好

每到周末都迫不及待地想要睡懒觉,先睡12小时?专家的建议是:不要这样做。研究证实,任何明显偏离正常睡眠模式的行为,都会扰乱身体节律,增加白天的疲劳感。

另外,对那些醒时没怎么放松过的人来说,单靠睡觉往往无法彻底恢复。他们的大脑会持续处于压力模式,即便在睡眠中,压力荷尔蒙皮质醇也可能持续分泌。解决这个问题的核心方法很明确:

先找到最适合自己的固定睡眠时间。

无论周末、假期还是节假日,都严格坚持这个作息。

此外,每个年龄段都有适合自己的睡眠时间。总体来说,睡眠时间会随年龄的增长而递减。

学龄期:9-10个小时。

20~30岁:7-9个小时。

30~50岁:7-8个小时。

60岁及以上:推荐睡眠时间7-8小时。随着身体出现衰老现象,睡眠质量会下降,出现反复觉醒、早醒等一系列表现。

2

误区2:啥都不干,就是休息

事实上,“啥都不干”在大部分人的生活里等同于瘫在任何一个地方——刷手机。

研究表明,看似“盲目地看电视、浏览互联网或社交媒体”,实际根本不是盲目的,这种精神上的投入和刺激,会让你更累。

有实验发现,当大脑不积极参与有意识的活动时,它就会进入一种准备与他人进行社交互动的状态。你的大脑不仅在安静地处理你接收到的所有信息,它还在准备、鼓励你进行活动。因此,很多人觉得“一天啥都没干”,反而越来越累。

3

误区3:完美攻略≠适合你的

很多人会觉得,休息就只能是睡觉、看书这类大家常说的事。但实际上,休息没有固定标准,适合自己的才有效。

一项关于休息的调查表明,不同人群偏好的休息方式存在差异,女性更多选择阅读作为放松方式,男性则更多选择听音乐。

比如 “运动” 这件事,对有些人来说,运动是消耗体力的事,和休息完全相反;但对另一些人来说,运动出出汗反而能让他们放松,这就是他们的休息方式。

研究已经发现,盲目地听从其他人的休息安排(比如别人说跑步解压你就去跑,别人说看书放松你就去看),最后不仅不会觉得轻松,反而可能更累、压力更大。

休息的7种类型,

你需要哪一种?

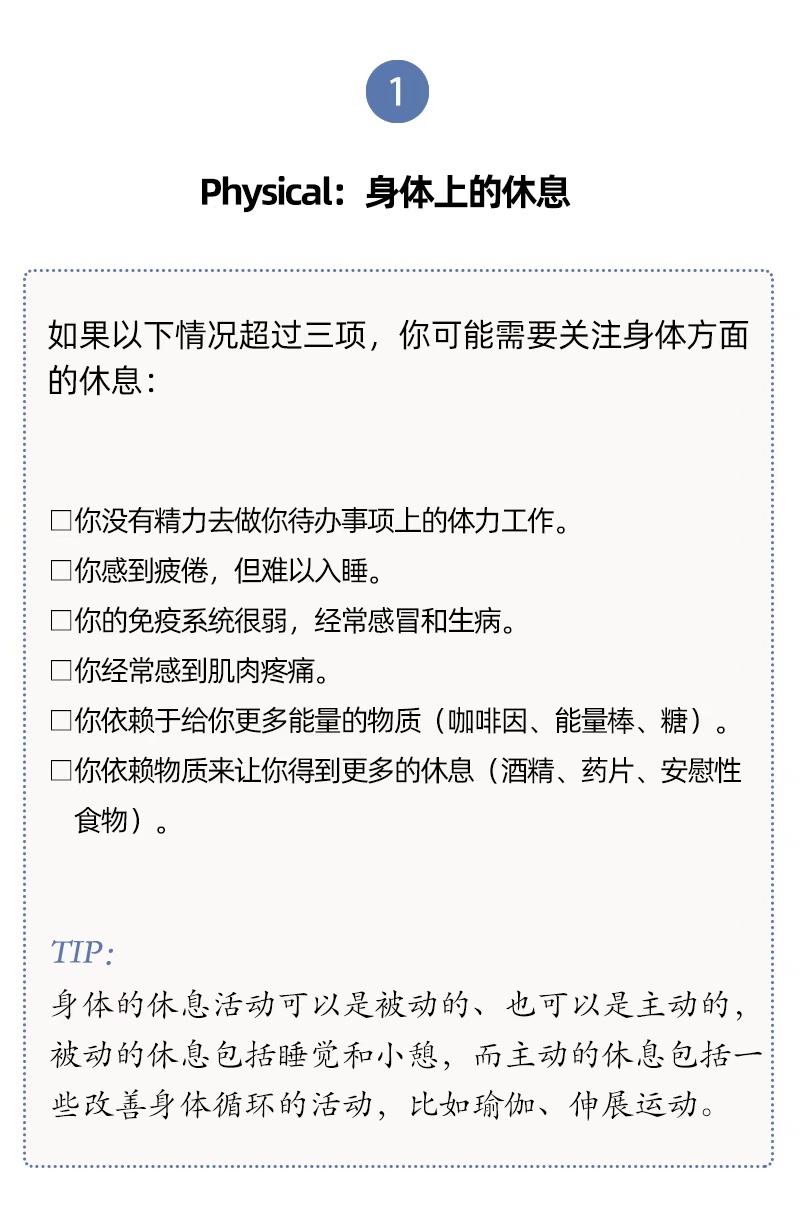

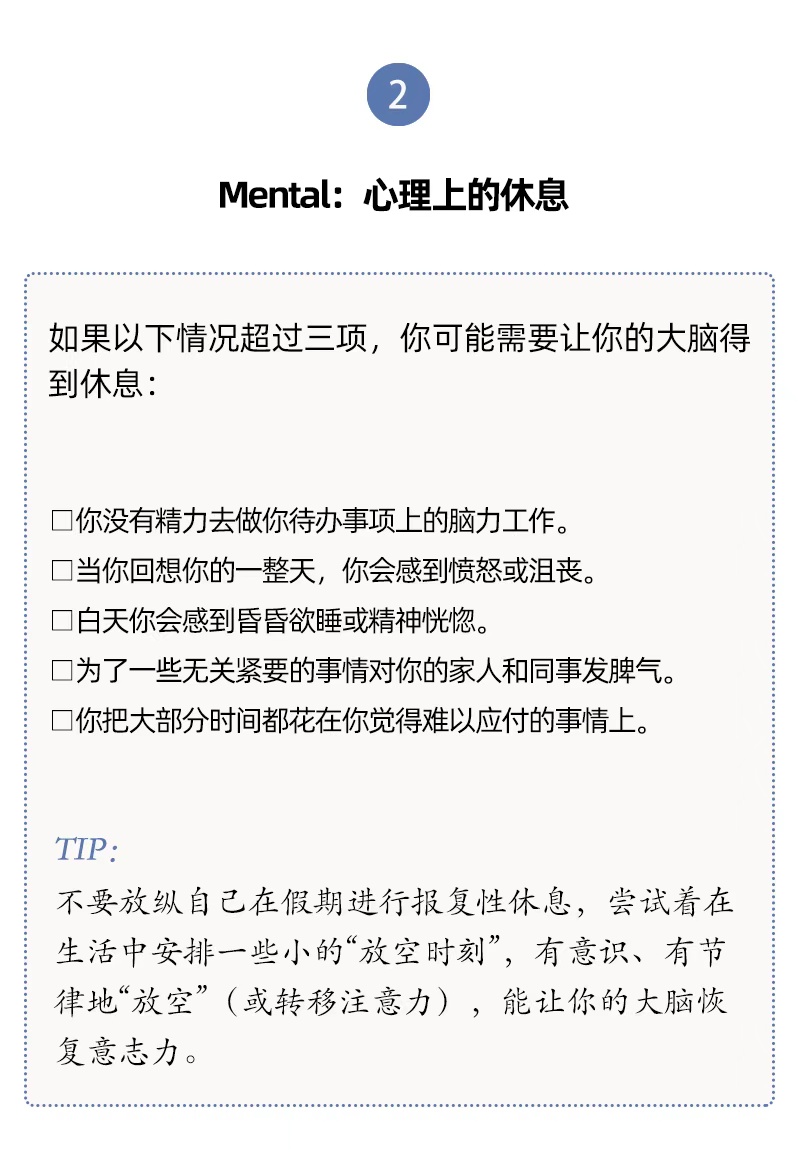

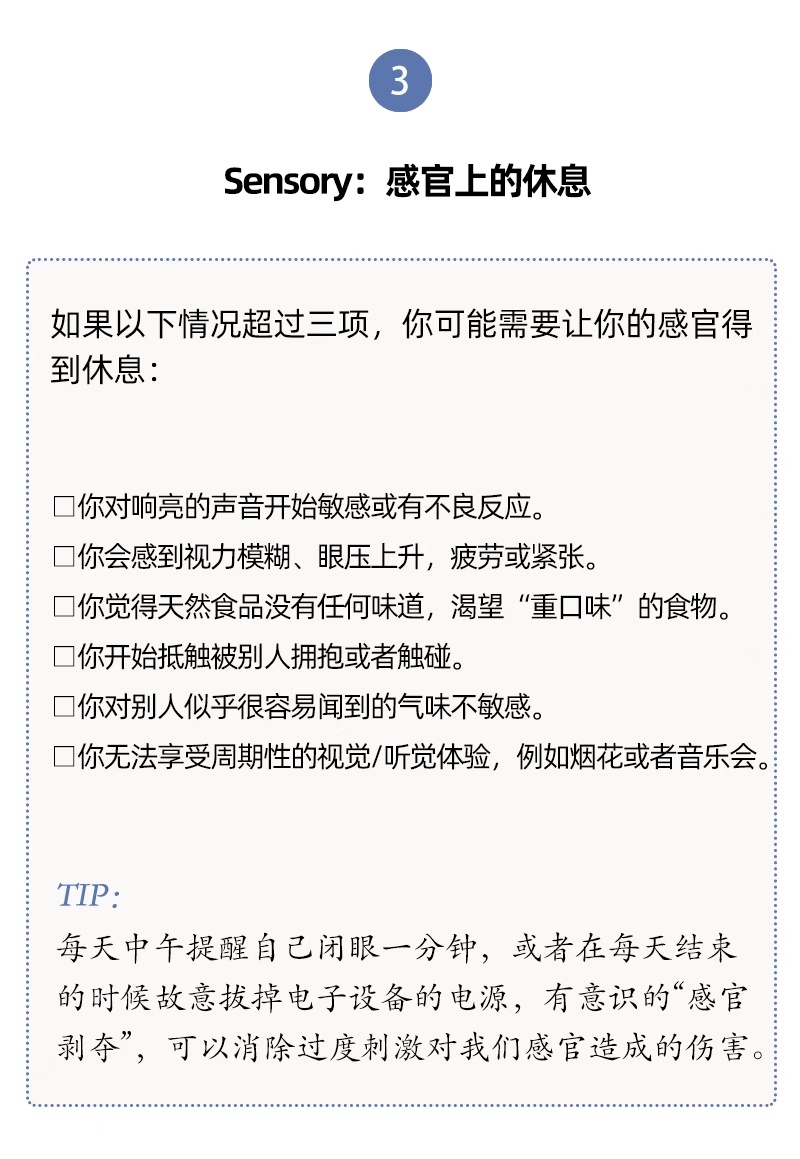

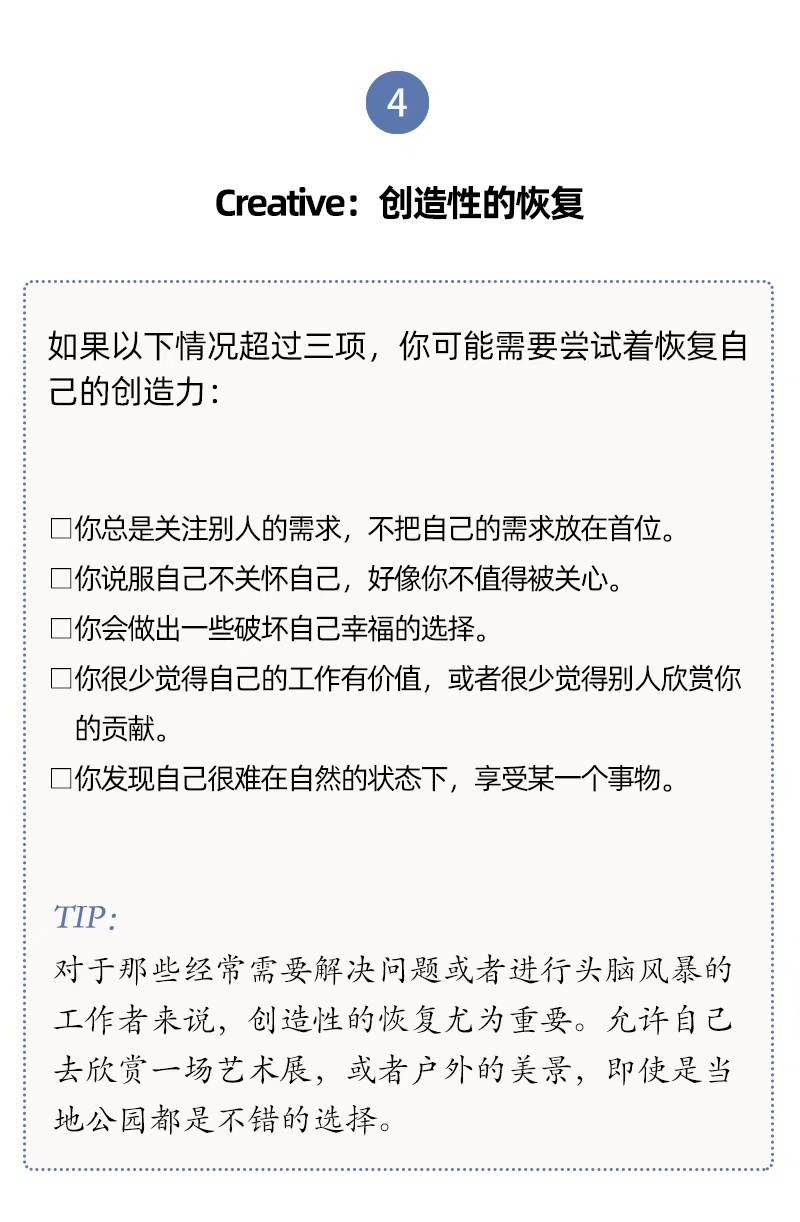

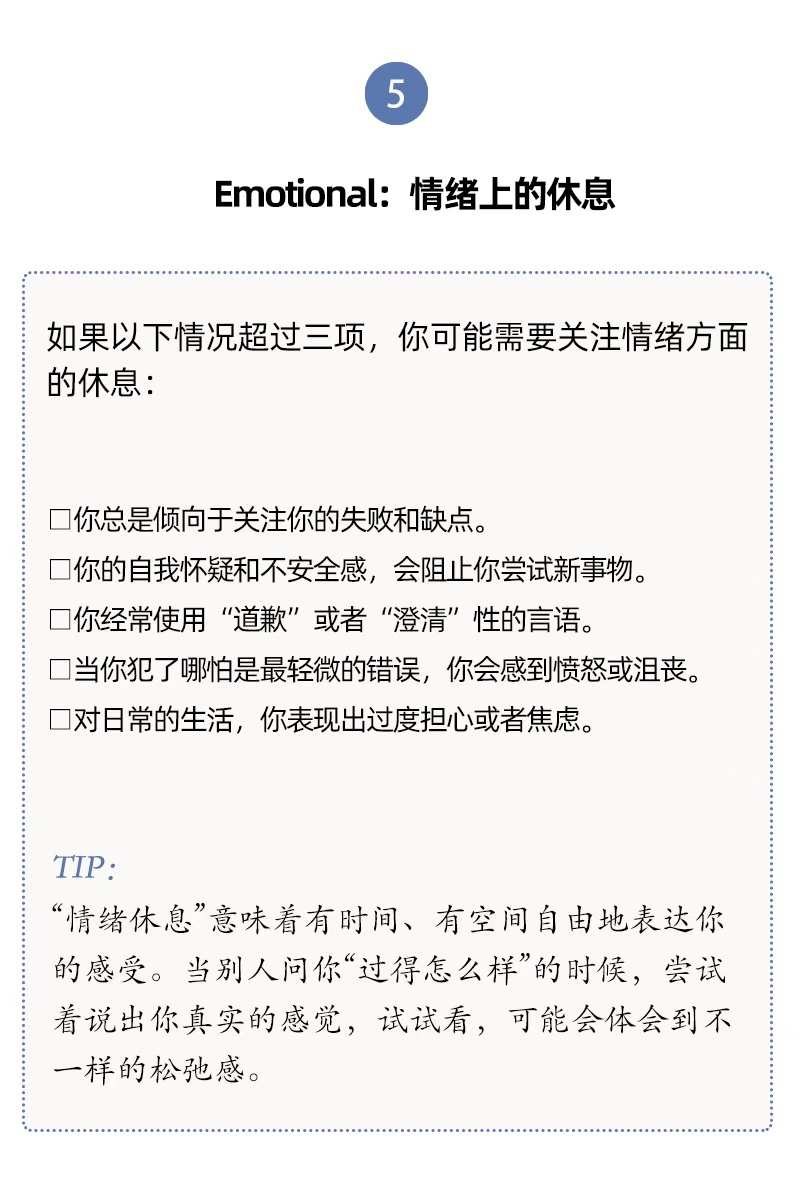

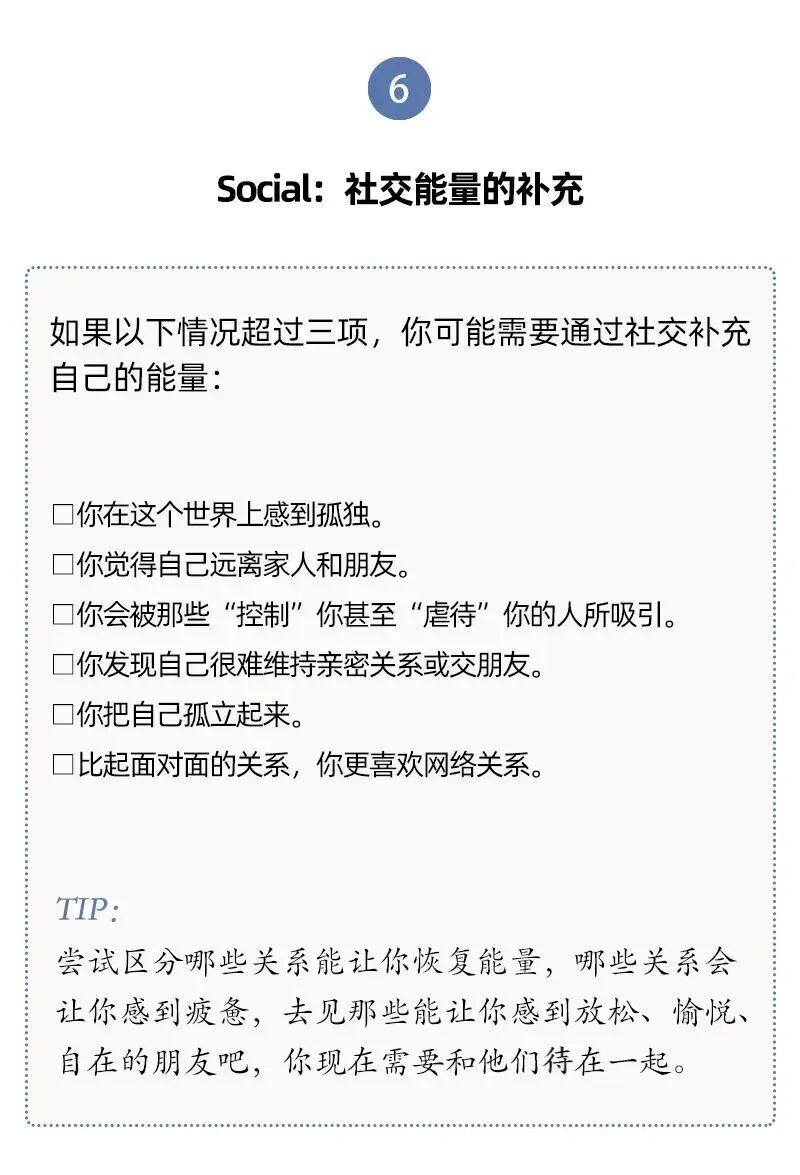

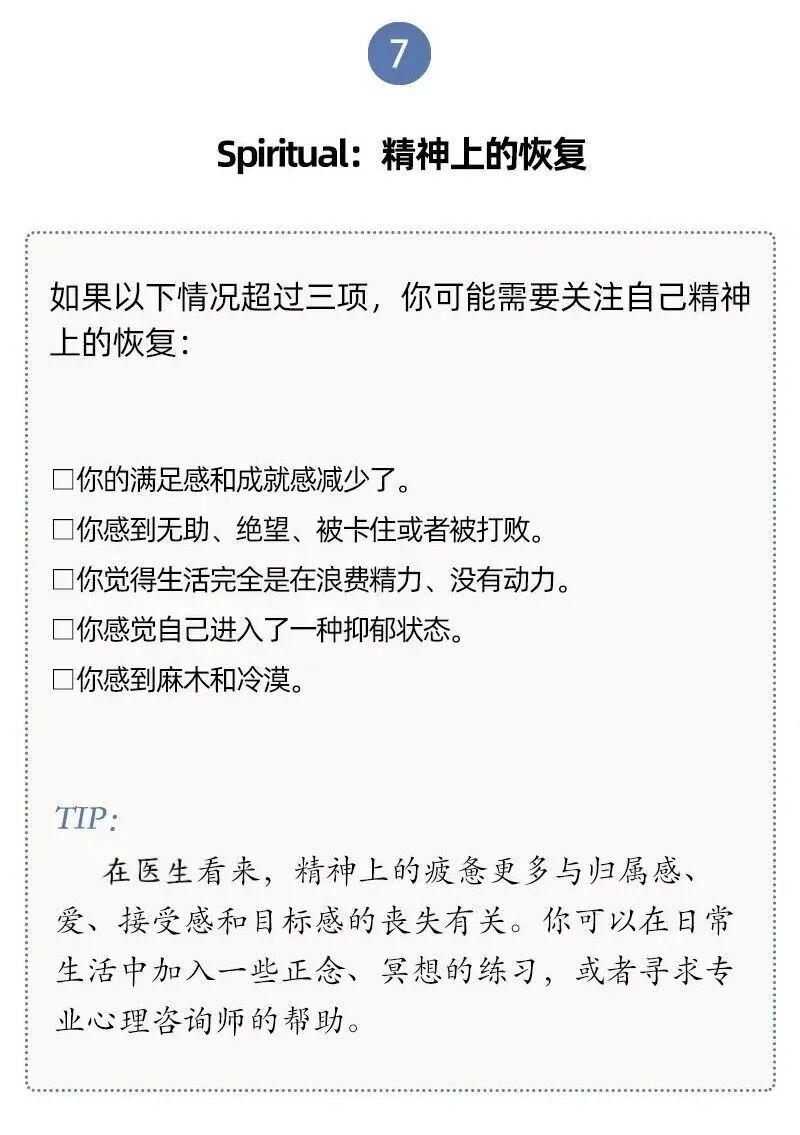

有内科医生根据研究和临床经验,提出了7种类型的休息方式,帮助我们确定最需要哪一种。快来自测一下:

人们对于休息有不同层面的需要,

它们与每一天的生活息息相关。

单靠某一个具体的假期、

某一种具体的活动(社交或者睡觉),

并不能让我们恢复到完全休息好了的状态。

我们不仅要在假期前考虑休息的问题,

更应该在日常生活中

建立一种休息的意识。

本期封面:

申工社综合整理自科普中国、人民网科普等

本期编辑:王冰鑫

转载需注明出处