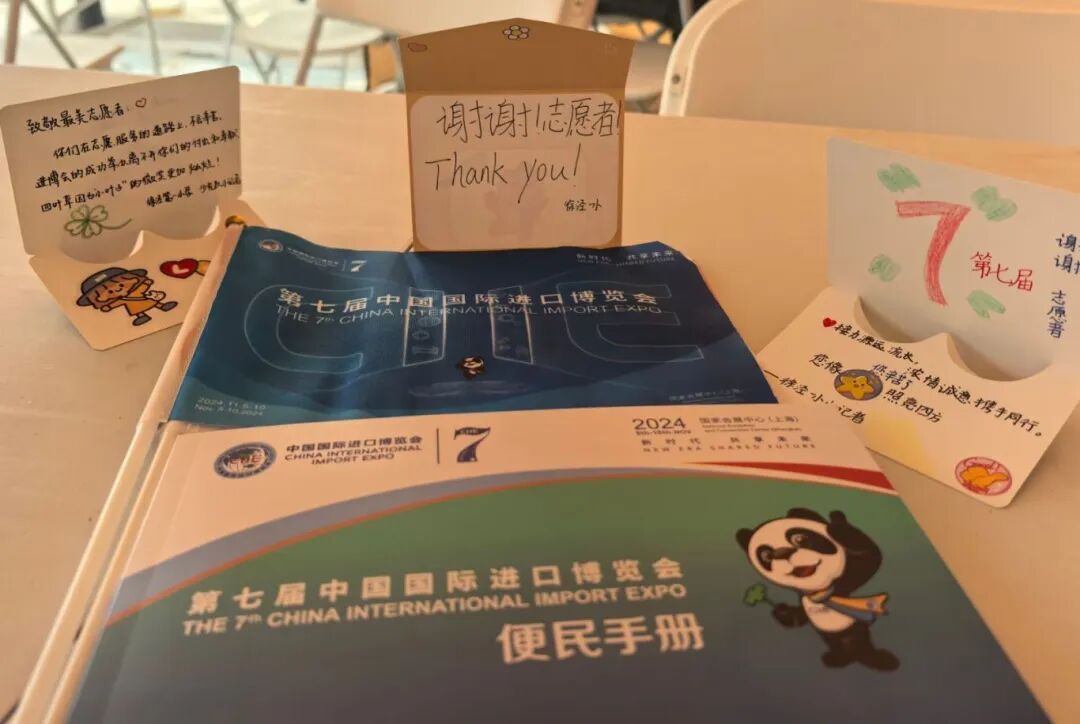

从全职妈妈到进博会志愿者,从服务“小家”到奉献“大家”,台胞黄怡菁在角色转换中,找到了自己在青浦的归属与价值。作为一位在青浦生活了二十多年的“新上海人”,她将青浦称为“第二故乡”,而志愿服务,正是她与这片土地深度链接、并深深融入其中的方式。 从家庭到进博会:找到新舞台 2019年,黄怡菁的生活轨迹发生了转变,她从职场回归家庭,成为一名全职主妇。然而,平淡的生活并未消磨她服务社会的热情。“我总想着‘干点什么,做点有意义的事’,”这个朴素的初心,让她注册成为一名志愿者。当“家门口的盛会”——进博会开始招募志愿者时,她毫不犹豫地报了名。 这个决定,为她打开了一片新天地。“全职妈妈的能量很小,她服务于一个‘小家’,而志愿者的力量很大,她服务于‘大家’。”黄怡菁这样形容自己的感受。在第七届进博会核心区一线点位,她为来自五湖四海的参观者提供帮助。一次,一位因语言不通而迷茫的外国朋友,在她流利的英文帮助下顺利找到了公交车站。“当他投来感激的目光时,我瞬间被触动了,”黄怡菁回忆道,“那一刻,我感受到自己的微小行动所具有的意义。”这种“被需要、被认同”的感觉,让她找到了超越生活之外的个人价值。 三次进博之旅:成长与收获 今年将是黄怡菁第三次踏上进博会志愿服务岗位。回顾“志愿者一年级”的经历,她坦言内心“激动且紧张”。“激动的是可以为八方来客服务;紧张的是担心自己服务不够周到。”然而,系统的上岗前培训和团队伙伴的耐心指导,让她迅速成长,从容淡定地完成了首次服务。 到了第二次服务时,她已显得得心应手。一年又一年的坚守,“进博会,明年见”已不仅是一句口号,更是她与志愿者们之间心照不宣的默契,象征着一段不断奉献、持续成长的旅程。 志愿场景拓展:从进博会到美术馆 黄怡菁的志愿服务足迹并不局限于进博会,她还是余德耀美术馆的志愿者。虽然服务场景不同,但她深刻体会到“我志愿,我快乐”这句口号的共通内涵,她在帮助他人的过程中收获了“格外充实的快乐和成就感”。 “虽然我投身志愿服务的时间不算长,但当我真真切切帮助到他人后,我自己也从中感受到了与以前不同的、格外充实的快乐和成就感。”她表示,志愿服务是一个双向赋能的过程,不仅让她学到了新知识和技能,更让她结识了一群志同道合的朋友。“我们一群人、一股劲、一起干,”她形容道,“这样的氛围让我感受到满满的正能量,也收获了满满的友谊与感动。” 台胞身份:架起两岸交流的桥梁 作为一名在青浦生活了二十多年的台胞,黄怡菁的志愿服务带着更深一层的情感。“青浦徐泾是我的第二故乡,投身志愿服务,就是想为我的第二故乡做点事。”她动情地说。这段经历赋予她最珍贵的礼物,是“被需要、被接纳的归属感”。 她也始终担任着两岸交流“桥梁”的角色。“做志愿者,很光荣,很快乐。”黄怡菁表示,她希望在台胞群体中做好宣传,鼓励更多人通过亲身参与志愿服务,来感受青浦人民的友好与青浦发展的巨变。“我愿意尽自己的绵薄之力,架好这座两岸人民之间的桥梁。”对黄怡菁而言,“此心安处是吾乡”不再只是一句诗词,而是通过一次次志愿服务,用行动书写下的真实感悟。

记者:周昱含

摄影:周昱含

编辑:吕斌

责任编辑:胡军军

转载请注明来自“绿色青浦”官方微信