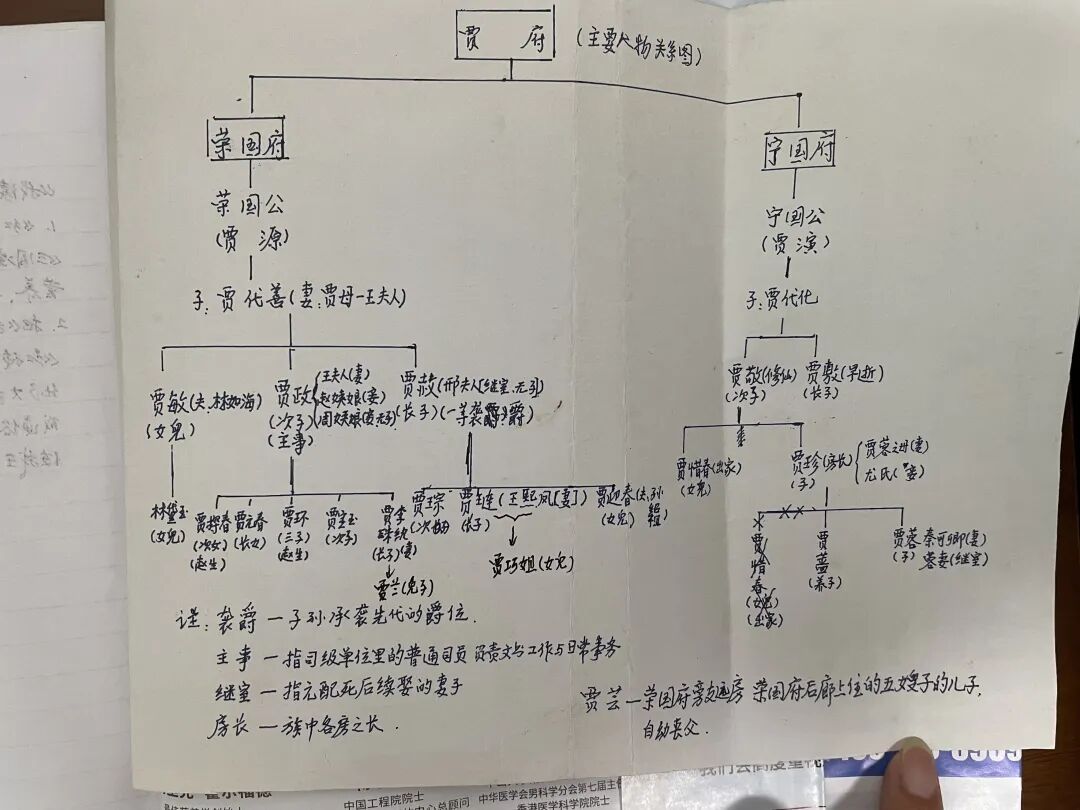

《红楼梦》作为中国古典四大名著之一,很多人都读过,在崇明有这么一位八旬老人施应森,他不仅读,而且还为此写下20多万字随笔,甚至根据小说描述手绘了一张人际关系图。

施应森

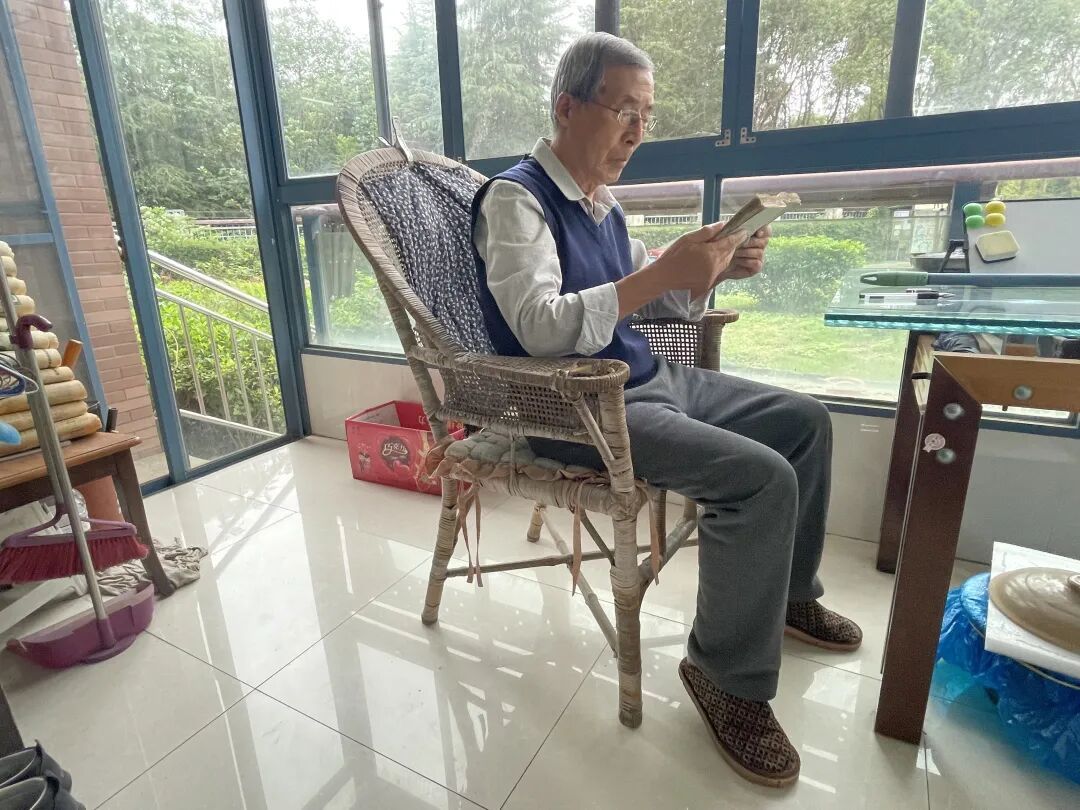

“以前看文学类书籍比较少,没想到退休后,竟喜欢上读《红楼梦》。现在我也将读书时所思所感记录下来,想借此与所有人共勉:只要有一份坚持,任何事情都能办好。”近日,在施应森家中,他指着书桌上摊开的《红楼梦》读书笔记,笑着向记者讲述退休后的意外收获。

晚年与《红楼梦》“重逢”

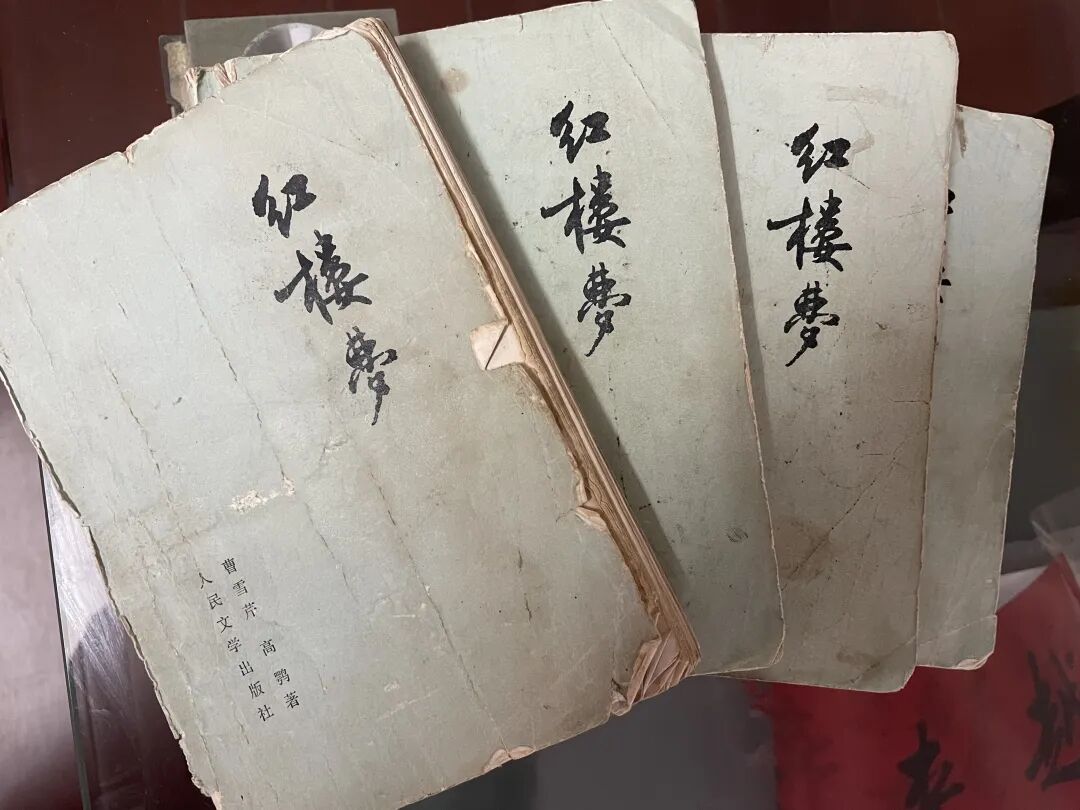

施应森退休前是城桥中学的化学教师,曾扎根教学一线四十余载。退休后与老伴相伴,日子平淡而安稳。三年前,老伴离世,施应森成了独居老人,如何给自己找点精神寄托,让日子充实起来,是他时常琢磨的事儿。今年年初,他在整理书橱时,意外翻出一套《红楼梦》。“这还是几十年前,一位前辈送的。当时忙着备课、批改作业,没来得及细看。”摩挲着泛黄的封面,施应森心里犯起嘀咕:“常听人说《红楼梦》是古典文学的巅峰之作,我却把它搁置了这么久,实在太可惜。”

就这样,施应森下定决心读《红楼梦》。“这些年,我其实已经读完了其余三部‘四大名著’,若不读《红楼梦》,恐怕要留下遗憾。现在有的是时间,就想抱着‘老有所学’的心态,看看这部名著到底有什么魅力,也给晚年生活添点乐趣。”

细细写下阅读体会

今年2月,施应森开始阅读《红楼梦》,遇到不理解的字词,他会通过查字典、学着用手机AI软件,逐一琢磨,字小就拿起放大镜看,累了就歇一歇。“刚开始确实有些疲劳。”他坦言。但他不言放弃,随着阅读不断深入,越看越有劲,每天雷打不动抽出1至2小时,一边细细品读,一边写下随笔。

“《葬花吟》是女主人公林黛玉所吟诵的一首诗,是她感叹身世遭遇的全部哀音的代表,我费尽九牛二虎之力,将其译成现代文,一看就明白。”诸如此类的内容,施应森都记录在随笔里。从退休前严谨的理科世界,到如今细腻的文学天地,他的晚年生活,因这意外翻出的《红楼梦》,变得格外充实。

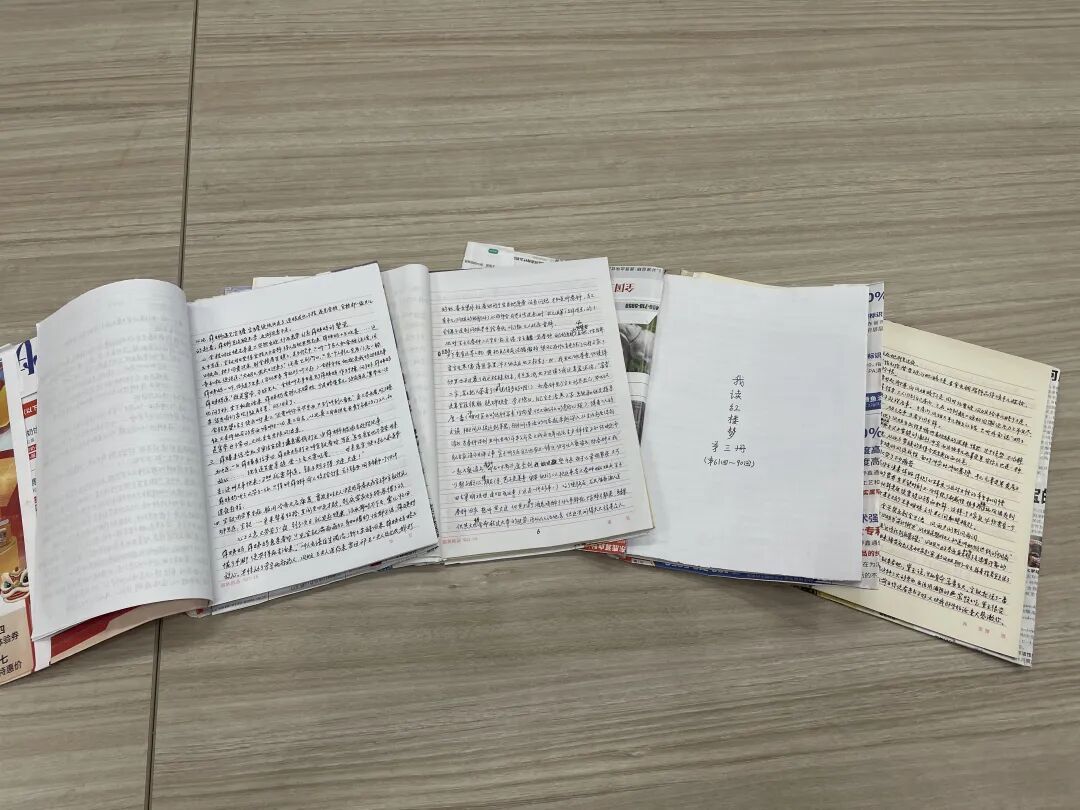

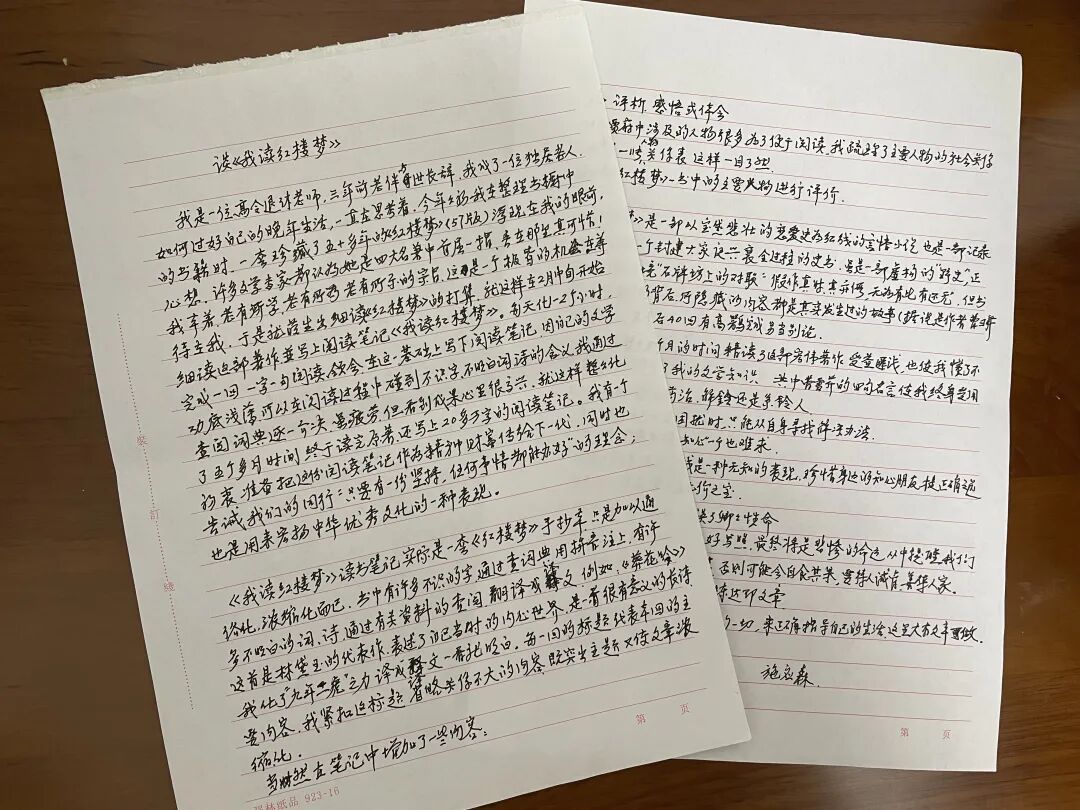

历经5个多月,施应森终于读完原著。当他小心翼翼捧出一叠读书笔记时,记者第一反应是“意外”——厚约300页、用旧报纸分册装订得整整齐齐的信纸,每一页都写得满满当当,有的是对《红楼梦》人物的分析,有的是对情节的感悟,还有的是对书中诗词的解读。记者粗略估算了一下,约300页信纸,每页按700字算,也有20余万字。

施应森手绘的《红楼梦》人际关系图

如今,这读书笔记成了施应森最珍贵的“宝贝”。通过《红楼梦》,他不仅领略到中国古典文学的魅力,也让他读懂不少人生智慧。“我这笔记里有摘录、有注释、有感悟,或许能帮着大家读懂几分。能为弘扬传统文化尽一份力,是我晚年生活中特别有意义的一件事。”施应森说。

采访接近尾声时,施应森又取出几册文稿,脸上露出了自豪的笑容,“除写《红楼梦》读书笔记之外,近几年我还做了两桩事。”其中一件,是他耗时许久,四处寻访整理父亲一生经历,撰写了《施保昌先生传略》。“父亲当时是当地小有名气的民间书法家,生前留下不少作品,也教过很多学生。”令施应森惊喜的是,这篇传略后来被《城桥镇志》收录,“能让父亲的事迹留存下来,我觉得特别值。”另一件,则是他写下两集《晚年生活随想录》,里面记录着他近几年的生活点滴。

微风拂过,桌上的《红楼梦》与那几册文稿静静躺着,在岁月的沉淀中,散发出温暖而坚定的力量——那是一位老人对生活的热爱,更是对“老有所学、老有所乐、老有所为”的生动诠释。

记者、摄影:季佳倩

责编:朱竞华、顾佳丽