“6岁那年,我紧攥奶奶的手挤上锈迹斑斑的浦江渡轮,空气中混杂着潮湿与汗味。某个雨天,我的大白兔奶糖融化在一位商人的公文包上——那45分钟黏糊糊的混乱至今难忘!”上海师范大学附属中学学生顾望嘉用英语讲述起自己儿时的故事。

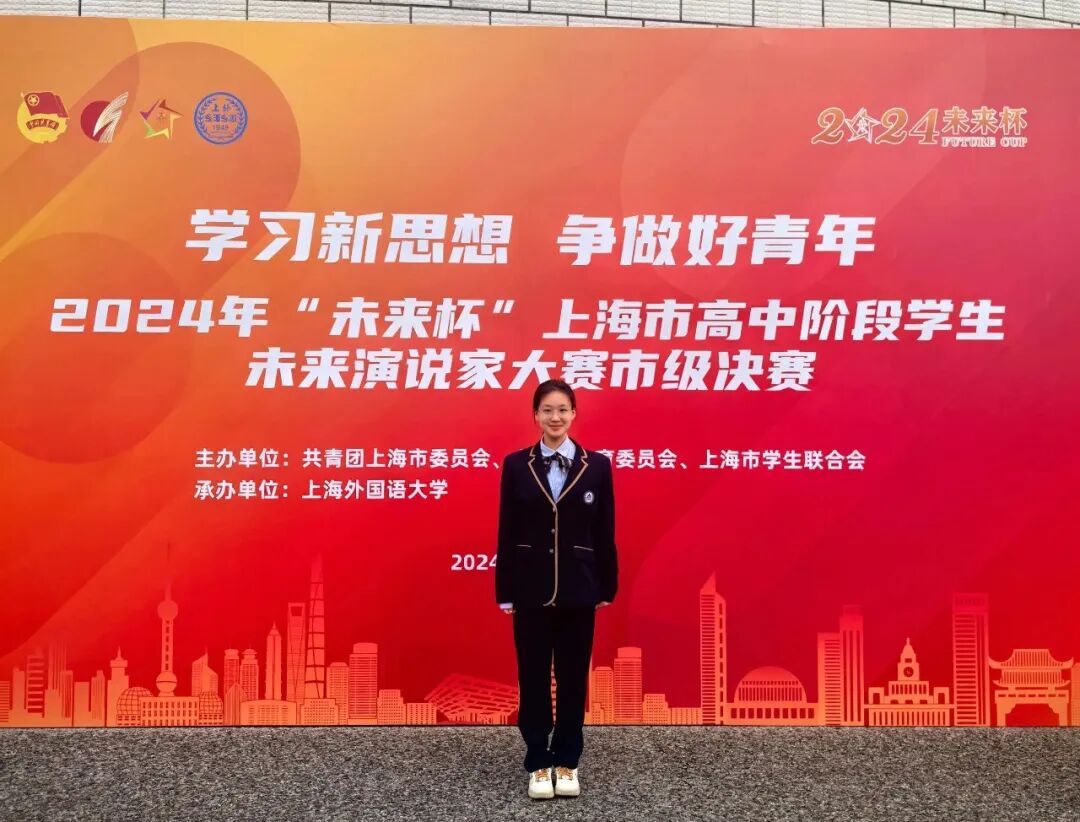

顾望嘉说,站上“用英语讲中国故事”的舞台源于上师大附中教师姚纯的推荐和鼓励,“在总决赛的演讲中,我没有选择恢弘的历史叙事,而是通过两件儿时的细微故事折射出家乡浦东的时代变迁。”

今年是浦东开发开放35周年,顾望嘉用英语告诉评委、观众,“如果时光倒流35年,我们站在黄浦江边望向浦东,会看到什么?摩天大楼?霓虹闪烁?不。映入眼帘的是无边的田野、低矮的农舍、吱呀作响的渡轮和茫茫芦苇荡。我家人出行最大的烦恼不是交通拥堵,而是雨后村里那没过膝盖的泥泞。1990年浦东开发开放,家乡发生了巨大的变化。”

与大白兔奶糖的故事相对应的是,顾望嘉在10岁那年坐上了时速430公里的上海磁浮列车,“自拍的时候,因为车速太快,车窗外的景色都模糊了。”

在才艺展示环节,顾望嘉用英语唱起了京剧腔调的《梨花颂》,让评委对她竖起了大拇指,“孙蕴蕾老师耐心指导我的发声、身段、眼神,一点点打磨,一遍遍鼓励,也让我逐渐找到表达的信心。”

顾望嘉表示,讲述就是一种担当,用世界的语言,不是为了迎合,而是为了自信地沟通,让更多动人的中国故事被听见、被理解。这份担当,是文化传递的桥梁,它关乎文化自信,更关乎一个开放、包容的中国形象如何通过我们青年的声音,走向世界。

顾望嘉还是上师大附中管乐团的核心成员。今年暑假,她随团踏上维也纳国际青少年音乐节的舞台,站在维也纳金色大厅中,她与乐团成员默契配合,以精湛的演奏技艺征服国际评委,助力乐团摘得金奖。

在维也纳金色大厅,顾望嘉与乐团共同奏响的,不仅有西方经典音乐,还有来自东方的旋律《幸福的格物》《青春舞曲》,“当中国民歌的节奏翩然升起,我清楚地看到台下观众眼里的惊喜与光芒。那一刻,我心中涌动的并非预想中的紧张,而是一种难以言喻的激动。”

2025年秋季学期的开学典礼上,顾望嘉作为学生代表发言,她说,站在世界的舞台上,手中的乐器、口中的语言,都成为了身份的注脚和文化的名片,“我们的担当,是在每一次亮相中,展现出当代中国青年最好的精神风貌——专业、自信、友善、开放。我们不仅代表个人,更代表着中国的年轻一代。”

文字:曹轶姗

照片由学校提供

编辑:周紫昕

校对:曹铒

责任编辑:吴华

转载此文请注明出处

关注“第一教育”

分享至朋友圈惊喜更多!

___________________________