备受瞩目的沪语电影《菜肉馄饨》正式宣布定档,将于11月15日公映。一个属于上海的故事,“已经包好,就等下锅”。这部由吴天戈执导,周野芒、潘虹、茅善玉、陈国庆、徐祥等一众上海面孔倾情演绎的电影,从一碗最家常的吃食切入,在弄堂光影中,打捞起一段海派人生。

当银幕里的“馄饨乡愁”还在预热,现实中的这碗老味道已率先飘香虹桥,用手工包制的温度,唤醒一代人关于弄堂、灶台与团圆的记忆。

前不久,有着40年历史的三林塘馄饨入驻闵行区虹桥镇合川汇3098号,让这份老上海味道在新空间里焕发新生。

新店不仅坚守“现包现煮”的老规矩,更以4.5米层高的开放式厨房、复古白砖墙与霓虹灯牌,让传统烟火气与现代潮流感在此碰撞出奇妙的火花。老板热情地招呼着:“阿拉等侬来,吃一碗有故事的馄饨。”

《上海穿堂风》(上海文化出版社)一书当中介绍了三林塘馄饨

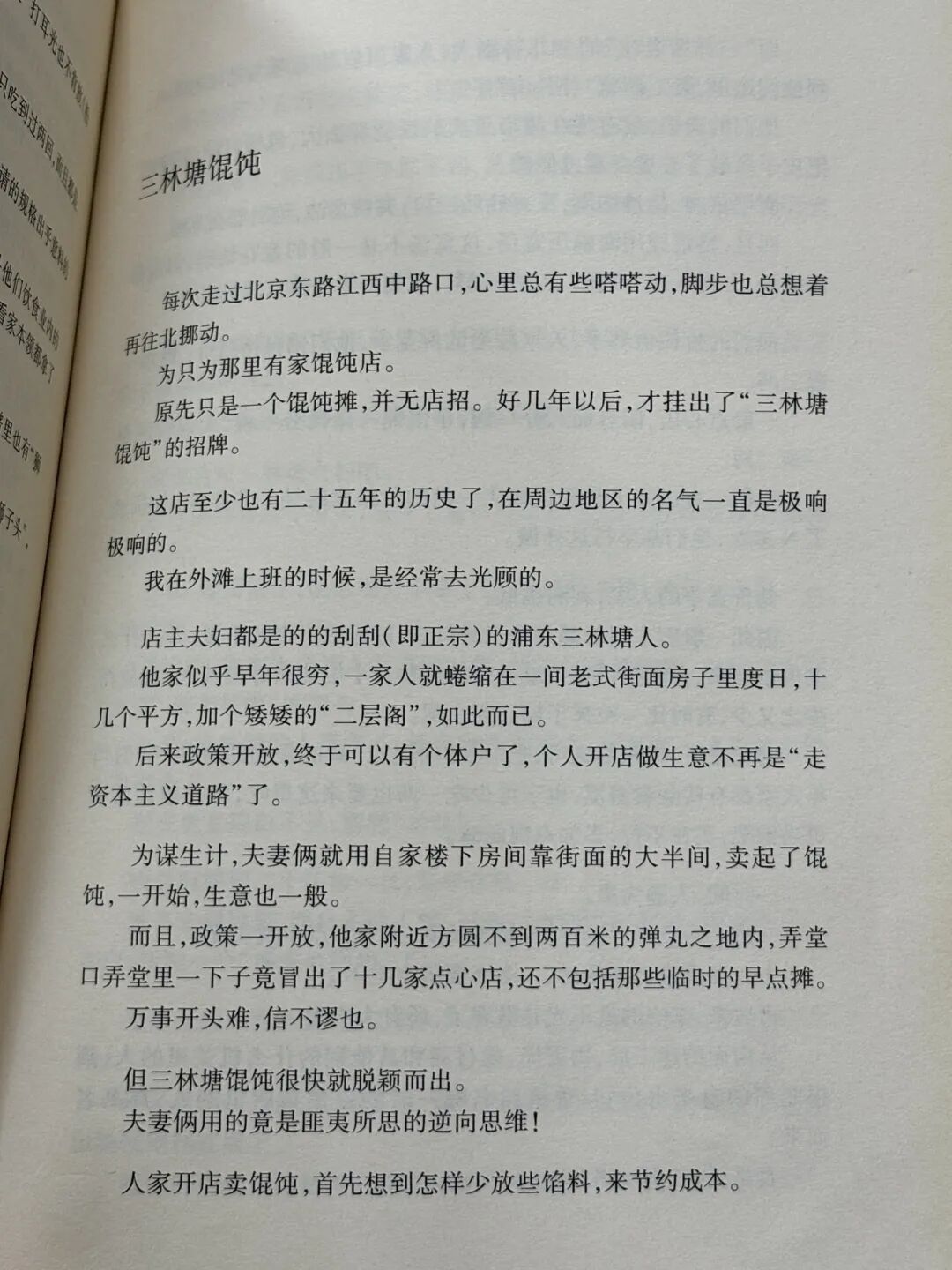

这份“有故事的馄饨”,早已被资深媒体人、上海作家畸笔叟写进了他的第一本书《上海穿堂风》。在书中《三林塘馄饨》一文里,他细腻地写道:“每次走过北京东路江西中路口,心里总有些嗒嗒动,脚步也总想着再往北挪动。为只为那里有家馄饨店。”而这家让作家牵挂的馄饨店,正是孙华父母经营了40年的三林塘馄饨店。

孙华与父母在三林塘馄饨新店门口

随着父母退休,孙华接过了传承的接力棒,坚定地表示“要把爸爸的手艺传承下去”。这份坚守很快有了回应——新店试营业没多久,就有好几批老顾客循着味道找来,重温从小吃到大的熟悉口感。记者采访时,恰巧遇到一位田先生,从三林到江西中路再到合川汇,作为吃了多年的“资深食客”,他平静地给出让孙华笑意盈盈的评价:“味道一样的。用北方话来说就是——实诚,这馄饨个头大,要是馅不足,根本不会这么紧实。”

而在采访当天早些时候,孙华弟弟的4个朋友也从附近的漕河泾开发区赶来,“可以可以”“和以前味道一模一样”的连声认可,让孙华脸上的笑意更浓,也让她对传承手艺多了几分信心。

提起自家馄饨的特色,孙华打开了话匣子:“我们家馄饨最大的特点就是大,一只分量有45克左右。皮是特别定制的荞麦皮,嚼着有韧劲,就算裹满馅料也不会煮烂;荠菜猪肉馅每天一早现拌,新鲜得很;汤底是用骨头汤熬制的,再撒上葱、淋上猪油,再淋一勺本地酱油,鲜味儿一下就出来了。”她还特意提到包馄饨的手势:“馅大皮厚,要包得好看又饱满,可不是件容易事,目前店里就我一个人会。就连小馄饨,我们也延续了大馄饨的包法,只是皮更薄些,馅料却比别家多不少。”

孙华还跟记者分享了一段温暖的小插曲:之前有两位从国外回来的上海人特意来吃馄饨,吃完连连称赞,还热心建议她带着三林塘馄饨走出国门,让更多人尝尝上海味道。

说到经典搭配“菜肉馄饨加辣肉”,孙华笑着透露了背后的巧思:“因为我们家馄饨个头大,一碗8只的量,有些小姑娘吃不完,可量再少又不方便起锅。后来就想到了减少馄饨数量,再加上辣肉浇头的售卖方法,这样既能让大家尝到两种美味,又不会浪费,好多顾客都爱这么点。”

值得一提的是,新店菜单还新增了汤圆、锅仔、盖浇饭等品类,传统与创新交融,均坚持新鲜现做。不过孙华强调,无论菜单如何丰富,将始终“守味”馄饨:“保持爸爸原先的味道,才是最要紧的事。”

40年时光匆匆而过,上海的天际线早已换了模样——石库门的青砖黛瓦旁立起了摩天高楼,传统的老灶台也升级成了现代化的开放式厨房。但有些东西,却在岁月流转中始终未变:是包馄饨时手心传递的温度,是挑选食材时那份不打折扣的诚意,更是萦绕在馄饨店周围的街坊邻里温情。这份藏在馄饨里的上海味道,正随着电影的定档与店铺的新生,继续书写着属于这座城市的烟火故事。

三林塘馄饨店将于10月28日正式营业

老板等侬来,吃一碗有故事的馄饨

地址:

转载请注明来自今日闵行官方微信