今年是《中华人民共和国外商投资法》(以下简称《外商投资法》)施行五周年。5年来,上海市浦东新区人民法院(以下简称浦东新区人民法院)如何准确适用新法,平等保护中外投资者合法权益?又如何以专业审判和创新探索,服务保障浦东引领区更高水平对外开放?

今天(10月31日)上午,浦东新区人民法院举行新闻发布会,发布《涉外商投资企业商事审判白皮书(2020年-2024年)》,并通报8起典型案例,系统总结司法服务保障高水平对外开放的实践成果。

浦东新区人民法院副院长郑天衣,浦东新区人民法院自由贸易区法庭(以下简称自贸区法庭)庭长张卓郁出席发布会并答记者问。上海市人大代表及部分媒体记者代表应邀参会。发布会由浦东新区人民法院政治部副主任、新闻发言人严剑漪主持。

本场发布会是“促公正 作表率——深入推进上海法院工作现代化”系列发布会第27场。

5年受理9939件案件

覆盖20多个国家和地区

郑天衣介绍,浦东新区人民法院此次发布白皮书释放出三个司法信号:一是彰显对接国际高标准经贸规则、准确适用法律的法治决心,二是展现持续优化法治化营商环境的司法担当,三是展现构建一站式纠纷化解机制的中国方案。

白皮书显示,2020年至2024年,浦东新区人民法院共受理涉外商投资企业商事纠纷(不含知识产权和金融)案件9939件,审结案件9645件。涉诉标的总额达271.4亿元,案均标的额273.1万元。

从案由来看,纠纷共涉及150余种案由,但类型相对集中,买卖合同纠纷、服务合同纠纷以及与公司有关的纠纷居多。买卖、服务、承揽等传统商事合同仍是纠纷的高发区,新业态、新模式、新技术引发的新型纠纷逐渐增多。

从投资主体来看,地域分布较为广泛,覆盖全球20余个国家和地区,涉“一带一路”沿线国家的案件数量增长明显。同时,涉外商投资企业商事纠纷调解、撤诉比例达52.2%,反映出商事调解效能持续提升,成为优化营商环境、促进外资经济高效健康发展的重要路径。

白皮书分析,浦东新区人民法院受理的涉外商投资企业案件呈现五大特点:涉诉企业外资成分增加,投资领域不断扩大,从传统货物贸易向先进制造业和现代服务业转型升级;服务贸易纠纷形态多元,争议事项更为繁杂;企业转型决议纠纷渐显,特别是部分企业未在五年过渡期内完成组织转型,引发公司决议效力争议;董监高履职进一步规范,履职风险亟待重视;企业管理模式日益复杂,股权激励兑现易产生纠纷,对企业管理规则设计及治理能力创新提出了更高要求。

5项举措+10项提示

全面优化营商环境

当前,浦东新区正推进更深层次改革、更高水平开放,如何以司法保障外商投资权益、持续优化法治化营商环境?

郑天衣介绍,一方面,浦东新区人民法院不断提升工作站位,建立服务保障长效机制。例如,通过自贸区法庭立法联系点收集企业“民声”,参与地方立法项目,搭建与外资企业沟通渠道。另一方面,创新审判机制,推动定分止争职能发挥。如探索构建专业法官、专家陪审、专家咨询“三专合一”的专业化审判机制,加强涉外法治人才建设,并通过白皮书、调研报告等提示法律风险。

此外,浦东新区人民法院聚焦数字赋能、提升服务精度,开发建设“上海法院自贸试验区司法大数据分析系统”,对快速增长阶段下新模式、新业态而产生的商事案件类型结构多样化趋势进行预判,提升审判质效。

在优化解纷效能方面,浦东新区人民法院依托涉外商事纠纷“诉讼、调解、仲裁”一站式解决工作室建设经验、成效,推动并促成《浦东新区健全涉外商事争议多元解决机制若干规定》于2024年6月1日正式实施,并以在线调解、异步庭审优化境外投资者的解纷体验,构建高效解纷路径。

郑天衣指出,白皮书还特别增设“涉外商投资企业权益保护法律提示”专题,系统梳理公司治理、市场交易、诉讼程序3大类共10项高频法律问题,逐项提供风险提示与法律依据,助力企业经营行稳致远。

值得注意的是,提示对《外商投资法》五年过渡期届满后的企业治理衔接问题、董监高履职风险等作了专门解读,并结合数字服务、离岸贸易、跨境数据流动等新业态,以及股权激励、VIE架构等新型商业模式,作出了明确的司法指引。针对涉外民商事诉讼中常见的“主管和管辖问题频发”“送达难”“公证认证繁”等程序痛点,提出具体解决方案,引导企业从合同订立阶段合理选择争议解决方式。

8起典型案例

提供规则指引

五年来,涉外商投资企业商事案件呈现出纠纷性质凸显了从“市场准入”到“公司治理”的外资发展新阶段、纠纷形态体现了从“传统交易”到“复杂生态”的商业模式变迁、利益结构上呈现了“本土化”与“全球化”深度融合三个趋势。

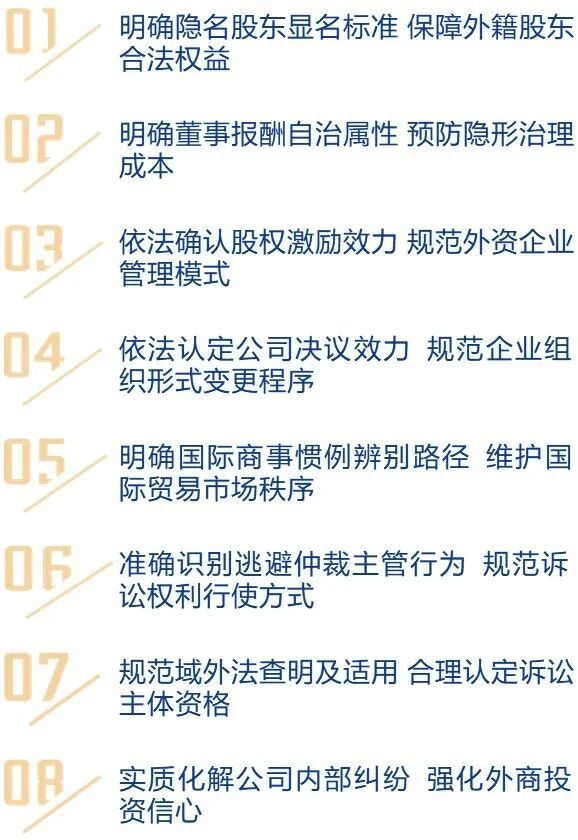

结合这些趋势,张卓郁发布了8起典型案例,涵盖服务贸易、转型决议、高管履职、股权激励等纠纷类型,涉及国际贸易、医学研究、集成电路等多个行业,人民法院通过保障外资企业在诉讼地位、法律适用和权利救济等方面与内资企业享有同等权利,降低制度性交易成本,为国际投资提供稳定、透明和可预期的法治环境。

例如,在一起股东资格确认纠纷案中,程某某为某公司的外籍股东,实际出资并持有公司股权,但由于政策限制,其股权通过张某代持,后因股权归属产生争议,法院积极适用新法判决相应股权系程某某所有,公司应将相应股权变更登记到程某某名下。该案系《外商投资法》实施后外籍隐名股东显名化的典型案例,确立了外商投资负面清单制度下外籍隐名股东显名的审查规则,为跨境投资权益保障提供了典型范本。

在另一起公司解散纠纷案中,人民法院以制度创新优化涉外商事纠纷解决路径、提振外资信心。该案中因股东去世及理念不合,某中外合资企业陷入经营异常,浦东新区人民法院依托“涉外商事一站式争议解决中心”,联合上海贸促国际商事调解中心开展调解,促成原告退股、股东R某某继续经营,相关诉讼同步撤回,公司最终恢复正常运营。

代表点评

徐敏栩

上海市人大代表,浦东新区科技和经济委员会副主任

浦东新区人民法院发布《涉外商投资企业商事审判白皮书》,系统梳理了《外商投资法》实施以来涉外资企业商事纠纷的特点与企业合规经营风险,为广大外资企业提供了全面的法律实践指南。近年来,浦东新区人民法院紧扣高水平对外开放战略,精准把握外商投资企业的法律需求,通过典型案例明确裁判规则,既有效引导企业构建从内部治理到外部交易的规范体系,也为企业在华发展提供了清晰稳定的行为预期,助力其从源头上防范化解法律风险。期待浦东新区人民法院继续提升司法服务保障能级,为营造市场化、法治化、国际化一流营商环境提供有力司法支撑。

陈 峰

上海市人大代表,大成律师事务所顾问委员会副主席、大成(上海)律师事务所党委书记、合伙人、浦东新区人民法院涉外商事专家委员会专家委员

在《外商投资法》实施五周年之际,浦东新区人民法院发布的《涉外商投资企业商事审判白皮书》,精准识别了外资企业在公司治理、跨境交易等领域的司法需求。通过提炼典型案例裁判要旨并发布专业法律提示,既为争议提供了明确裁判尺度,也帮助企业防范重点领域风险。这种将司法保障从“事后争议解决”向“事前风险防控”延伸的实践,正是构建稳定、公平、透明营商环境的重要司法创新,为实现更高水平对外开放提供了坚实的法治保障。

典型案例

扫码查看上海市浦东新区人民法院涉外商投资企业典型案例全文

白皮书

扫码查看《涉外商投资企业商事审判白皮书(2020年-2024年)》全文

来源丨上海市浦东新区人民法院

高院供稿部门:海事及海商审判庭

文字:曹赟娴

摄影:董雪皓

责任编辑:胡明冬

编辑:孙小敏

声明丨转载请注明来自“上海高院”公众号

▴ 点击上方卡片关注“上海高院”公众号 ▴