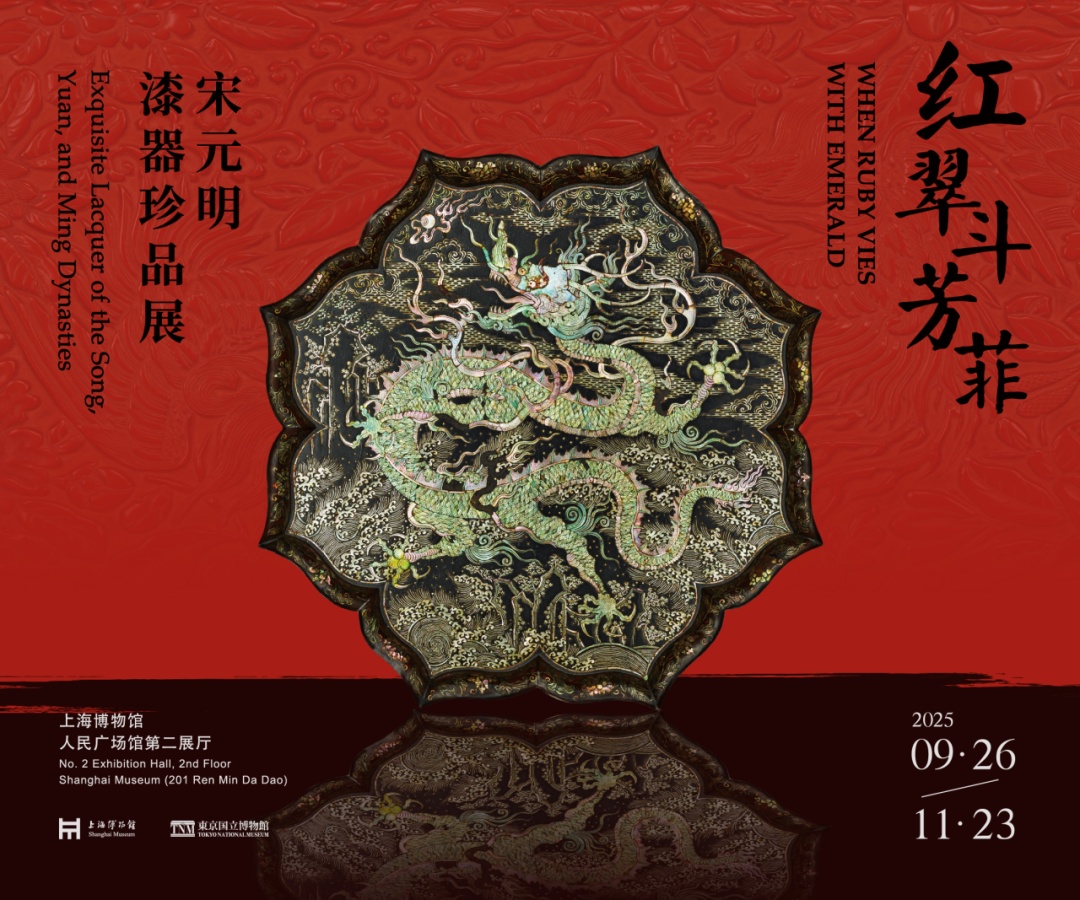

“红翠斗芳菲”这个展览名称灵感来源于唐代诗人韩愈的《晚春》:

草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

素髹、雕漆、戗金、填漆、螺钿等多种髹漆工艺,红、黑、黄、褐、绿等各种颜色在展厅竞相绽放,尽显中国漆器之美。

素髹是指仅髹单色漆无纹饰之缀,凸显漆色之美和器型之韵的漆器。宋元时期的素髹逸品,以其薄而坚的胎体、微妙的曲线和尖锐的稜线,在漆艺史上享有崇高地位。这不仅源于同时代金属器与陶瓷器的影响,更得益于其时高度成熟的薄胎制作技术。此项技术广为流传,奠定了中国漆器精美卓绝的基石。

花瓣形漆器通过口沿及腹壁器形上线条的起伏分瓣起棱,使器皿整体呈现出菱花、葵花等“花口”的形态,花瓣常见四瓣、六瓣、八瓣、甚至十几瓣,兼具了实用性和艺术性。

宋代漆器,内敛优雅而精纯完美,体现隽永的经典美感。葵瓣形盘,不仅有素髹的红漆和黑漆器,还见于同期定窑、汝窑瓷器等。整体上看,较之唐代的华丽繁琐,而显得更加质朴、清新、大方,此类器物造型典雅,在满足日常生活的需要的同时,符合上层社会对于美的追寻及文雅品味的体现,彰显宋人尚简的审美意趣,是宋代新式审美的代表。

雕漆是在胎体上层层髹涂色漆,累至相当厚度后,再于漆层上雕刻纹饰。因单次髹涂漆层厚度仅数十微米,且需待彻底干燥后方可续涂,故其制作耗费大量人工、时间与漆料。依髹漆颜色与组合,可分剔红(红漆)、剔黑(黑漆)等诸多种类。

这件剔黑楼阁人物图圆盘描绘了玉兔在月宫捣药,童子欢欣的中秋团圆景象,寓意着天人和谐、生活美满。婴戏图,顾名思义是以儿童嬉戏玩耍为主题的图案。婴戏形象最早可见于三国朱然墓出土的“童子对棍图”漆盘,于唐代逐渐成熟。发展至宋代,出现了多名擅作婴戏题材的画家,创作了有个性、多童趣的婴戏图佳作,艺术与生活相结合,以天真活泼的童趣表达吉祥的祝福。明清以后还发展出“百子图”这一特殊题材,绘百名儿童戏耍、欢闹的,寓意子孙兴旺的美好愿景。

剔红就是在反复髹涂的红色漆层上雕刻花纹的工艺。因髹涂一次厚度仅几微米,且要等漆干了才能涂第二层,因此雕漆是一种费时费漆的工艺。

这件剔红凤凰牡丹纹长方盒的外壁先涂黄色漆地,然后再髹涂鲜艳的红色,累积至一定厚度后雕刻花纹,盒内髹涂黑漆。长方盒上一对凤凰相向穿行于莲花、菊花、山茶花、栀子花、蔷薇等花丛中,盖面花卉延伸至盖壁。盖内有“洪福桥吕铺造”针刻款。“洪福桥”为南宋时期杭州桥名,元代改称“红桥”。据此可推测本盒为宋代制品。

剔犀是叠髹不同色漆,与其他雕漆不同,用抽象化方式表示云纹、卷草纹等,以斜刀雕刻,显露黑、黄等令人目眩的色彩层次。雕漆工艺随时代演进,呈现出千姿百态的艺术风貌,堪称中国漆艺的代表性技法。

戗金,是指在漆面上依纹饰錾刻纤细凹线,随后在线槽内填入胶漆并敷贴金箔,形成金色线条图案的技法,宋代至明代盛行。日本传世铭文器物印证,南宋至元代期间,温州、杭州、平江(今苏州),是戗金工艺重镇。

填漆是在漆器表面雕刻纹样,随后在刻痕内填入色漆,待色漆干后研磨平整的技法。部分器物以戗金勾勒轮廓,再辅以填漆、彩漆的综合工艺,更显华美。明代以降传世品中戗金彩漆器引人注目,特别是嘉靖、万历年间精品云集。

螺钿是将加工后的贝壳内壁的珍珠层镶嵌于器物表面的装饰技法。中国螺钿兼具漆的温润光泽与贝母的幻彩流光,影响逐渐辐射周边诸国,成为东亚螺钿文化繁荣的支柱,引领东亚螺钿文化的流行。

螺钿嵌饰的材料经历了从厚到薄的发展历程。元代螺钿漆器充分使用薄螺钿技法,区别于唐代之前常见的蚌壳,大量使用夜光螺,可能与宋代开始的海外贸易有关。随着蚌片变薄,螺钿漆器的图案也更加细巧,并能闪现出绚丽的各种色彩。这件黑漆螺钿海水龙纹菱花形盘胎体轻薄,菱瓣锐利,螺钿工艺精湛,堪称元代薄螺钿杰作,享誉世界。

当考古学家拂去千年尘封,沉睡于历史废墟的宋元漆器重现光华。这些两浙地区考古出土的漆器体现了宋元漆艺的辉煌成就,展示了宋元时期工艺精神与生活美学的高度融合。

陶瓷、金银、漆木等质地坚硬的枕头,与现在流行的软枕大为不同。这件红漆荷叶形枕为木胎,用薄木片圈叠后定型成胎,枕面为七瓣荷叶形,底座为五瓣荷叶状。通体髹红漆,漆面光亮。枕面平整近方形,有一定的倾斜角度,展开的面积较大。枕上部正中叶瓣近底部侧边有“乙巳中马上牢”朱漆款,款上覆盖漆层,为仅在器表湿润状态下才能显现的“暗藏款”。

宋元时期,各类手工艺如漆器、瓷器、金银器、丝织品等发展日趋成熟。各门类之间多有相互借鉴,从器形、结构、纹样与工艺等方面彼此吸收,取长补短。这一独特现象即为“异工互效”,从中折射出特定时代的流行趣味和工艺审美,也反映了工艺发展史中的优良传统与创新精神。

这件黑漆针刻凤纹葵瓣形盘以戗划技法模仿金银器錾刻效果,以剔黑技法模仿宋代金银器流行的锤揲高凸花工艺,完美地再现了宋代金银器的风貌,是“异工互效”的代表作品。

中国古代以漆涂器称“髹”,“饰”即文饰,《髹饰录》即“关于漆器工艺的实录”,是目前仅存中国古代漆工专著。

《髹饰录》成书于明代末期,由安徽新安平沙名漆工黄成撰写,后经西塘漆工杨明为该书作序并逐条加注使内容更为翔实易懂。按序文所述,杨明于天启乙丑年(1625)完成补注。2025年,恰逢杨明注本《髹饰录》传世400周年。本次展出《髹饰录》两种抄本——蒹葭堂本与德川本均为东京国立博物馆珍贵馆藏,值此“归去来兮”聚首上海博物馆,也是中日文化传播与保存的重要见证。

本书分乾、坤两集共一百八十六条,乾集以“利用”“楷法”二章总论漆器造法、原料、设备并总结避免失误的实践经验;坤集详述各类质色、纹饰、技法等。它不仅是明代漆艺“千文万华”之象的生动呈现,亦是早期中国漆匠对工艺美术的探索与归纳,在海内外漆器研究领域仍具极高文献价值。

欢迎大家于红翠交汇之间,走进本次宋元明漆器珍品展,一同欣赏匠人们对美的执着探索,感受山海无法阻隔的文明互鉴,静心体会中华文明在方寸器用间所凝聚的不朽神韵,赞叹中国漆器永恒闪耀的东方智慧。

展厅导览

参观本次特展,您可以使用上海博物馆免费微信导览功能。微信语音导览精选20件展品,辅以知识链接,带领观众共同走进方寸器用之间红翠交辉的不朽神韵。

方式一:

长按右方二维码进入导览页面。

方式二:

关注上海博物馆公众号,点击菜单“GO上博-特展导览”进入导览页面。

方式三:

扫描展厅内二维码,获取语音导览与介绍。

供稿丨教育部

初审丨石维尘

终审丨汤世芬