在浙江安吉县天荒坪镇余村,村民李熙忠快把20页的庭院设计施工图翻烂了。

前几天,李熙忠特意开车去宜兴购买设计图上画的3把茶壶,每到一家店铺,他都要拿出设计图仔细比对。如今这3把茶壶已经被砌进了李熙忠自家庭院的一面矮墙上,茶壶连着水管,汩汩流出水线,落在下方铺满鹅卵石的水池里,几尾红色的金鱼摆了摆尾巴,激起更大的涟漪。李熙忠是卖茶叶的,现在游客们可以坐在茶壶边的大树下喝茶。

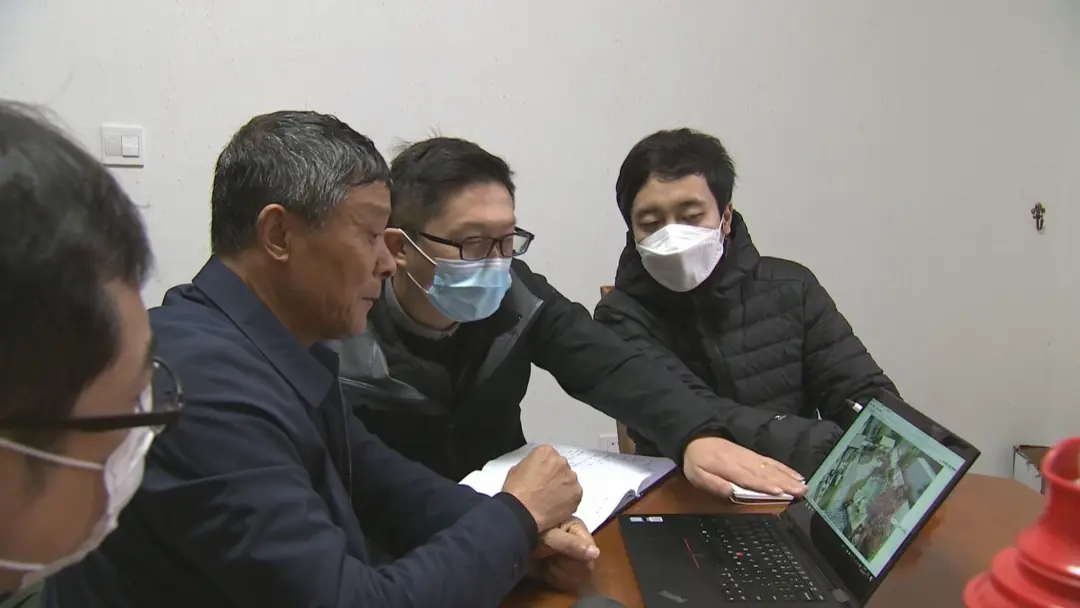

“小高,你不知道找这些材料有多难!”站在自家庭院里,李熙忠向中国城市规划设计研究院上海分院设计师高一凡介绍起自己的宜兴之行。快被翻烂的庭院设计施工图,正是出自高一凡和他的同事们之手。今年3月,安吉余村启动了开放庭院建设,鼓励村民打开围墙和大门创业,建设村民和游人共享的大花园。安吉县里邀请了中国城市规划设计研究院的专业团队进驻,针对每一户的特点和要求,逐一设计。

除了那面装有茶壶的装饰性矮墙,李熙忠家的庭院没有大门和围墙。在余村,和李熙忠家一起纳入第一批庭院开放计划的村民共有17家,其中由中国城市规划设计研究院负责设计6家作为样本。为了鼓励村民,中规院免去了设计费,村里也出台了补贴政策,每户可以获得一笔创建资金补贴。

在长三角乃至更大范围的一些乡村改造中,有时能看到这样的场景:村干部干得很吃力,老百姓叉着腰看着,还要说风凉话。

但中规院上海分院院长孙娟认为,余村的开放庭院计划,真正贯彻了“共同缔造”的理念。在余村,记者在采访中听到最多的一个词是“商量”,政府、设计单位、村民三方各自提出自己的意见,找出各方需求的最大公约数,探索形成更大合力。拆掉围墙、打开庭院,也可以看作是拆掉了村民和政府之间的隔阂,打开了基层治理的一种新模式。

“看起来已经很像了。”高一凡对茶壶的这句点评让李熙忠露出了笑容。两人的话题从茶壶一路聊到水龙头、格栅、射灯。李熙忠说电工有要求,树下的射灯要用绿灯,因为城里公园里用的也是绿灯,但高一凡反对,他建议要用暖光灯,从城里来的游客没必要在乡村再看绿灯。见李熙忠犹豫不决,高一凡叮嘱道:“李哥,你选好了灯,给我们看一下,大家商量一下用哪种好。”

余村是“绿水青山就是金山银山”理念的发源地,如今又有了新试验。

推倒围墙,互相借景

余村的老人们回忆,最早的时候,各家各户的院子并没有围墙,只有一块晒谷的道场,邻里之间互相串门非常方便。上世纪七八十年代起,余村人开矿采石、办水泥厂富起来以后,村民们陆陆续续造起了围墙,围墙越造越高,有的甚至高达3米,墙顶上还插有玻璃片。2000年以后,大家陆续把围墙改造成了栅栏式的,但依然不够“开放”。

村民潘国华提出要敲掉围墙、开放庭院后,遭到了母亲的极力反对,家里爆发了几次激烈争吵。“她让我翻新房子,不要花钱改造庭院,但我想将庭院改成经营场所,两代人理念不同。”潘国华摇了摇头。

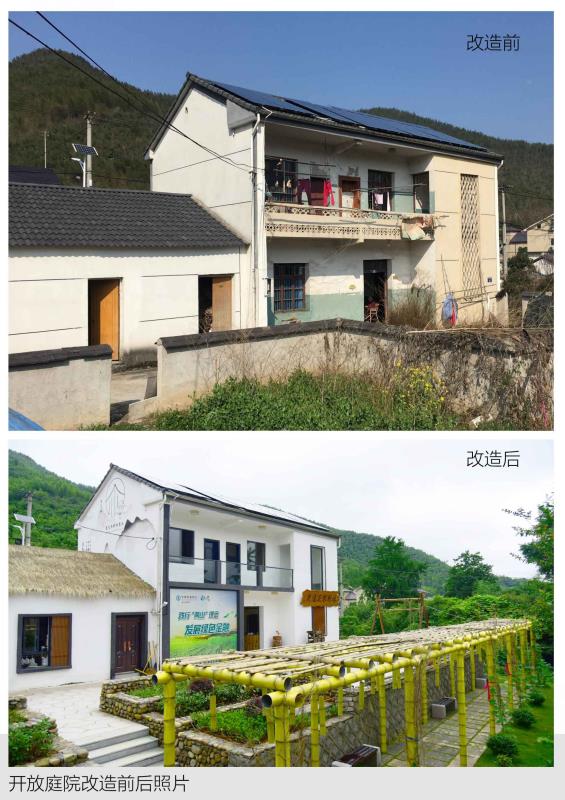

潘国华在安吉县城销售农副产品,余村老家就住着老母亲一人。“老房子很脏,也没人打理。”潘国华铁了心要改造,为此,他特意把母亲送到姐姐家里住了一个多月。4月12日开工改造,6月20日完工,7月初“老潘头农耕园”的牌匾在自家庭院里挂起来。

类似的争吵,也发生在潘国华家斜对面的胡有乾家。胡有乾是潘国华的表兄,在安吉县城做生意,一直有开酒坊的想法。胡有乾的爷爷曾是村里酿制土烧酒的好手。在胡有乾的记忆里,家的味道就有酒的味道。他也要破围墙,说服父母花了不少时间,虽然村里已经很久没有听说发生过偷盗、抢劫案件,但胡有乾的父母还是觉得有围墙更安全。

现在,胡有乾拆掉了庭院围墙,开出老胡酒坊,庭院里摆放着由中规院设计,老胡亲手用瓦片搭起的酒坛造型,让游客一眼就能看出经营特色。“环境变美了,父母也很开心,特别是夏天纳凉时。”胡有乾说。

让潘国华、胡有乾下定决心要开放庭院,是去年9月份召开的一次座谈会。会议由村干部牵头召开,地址就在余村绿缘客栈里,除了客栈经营者胡斌以外,还有7户村民的中青年代表参加,其中就有潘国华和胡有乾。会上,村干部提出了庭院开放的想法,引发了大家的热烈讨论。

胡斌举双手赞成。胡斌是潘国华的表弟,曾经在上海、西安工作,是位设计师。2017年,有人告诉他余村发展得很好,他才注意到,被自己忽略的家乡早就不是旧模样。2017年,胡斌回乡创业,把家改造成了民宿。在此之前,他调研了半个多月,发现虽然来余村参观的游客很多,但以团队游为主,70%左右只停留一两个小时。传统线路是参观老村委会,然后在刻有“绿水青山就是金山银山”大字的大石头前合影留念,没什么消费,几乎不过夜。

为了迎合客人的需求,胡斌家的庭院已经改造了两次,一次增加了草坪,一次改造了围墙,但还不算真正打开庭院。直到有客人提到,民宿的庭院比较小,周边可游览的项目也不多,如果能有更多既能欣赏又能消费的项目就好了。“这是市场给出的一个信号。”胡斌说,如果大家都能开放庭院,岂不是既能互相借景、整合资源,又能增加商机、提高大家的收入。

4月30日,胡斌的庭院改造完成。一个让他意想不到的改变是,由于推倒了围墙,村民们的走动多了起来,有空就来散步、坐坐,乡里乡亲的人情味更足了。而这种人情味又成了吸引民宿客人的一大元素。

这段时间,胡斌的隔壁邻居正在将老房子改造成民宿,双方约定,两家的庭院将连成一体、互相借景。

前几天,有村民坐在胡斌改造后的院子里,看着一路之隔新建的老胡酒坊和老潘头农耕园,感叹道:“你们会发财的。”

余村胡有乾家的庭院改造前后

前街旺了,后巷跟上

谁是余村第一个提出庭院开放的人?似乎已经不可考。

在采访中,胡斌和李熙忠都提到,自己是第一个向村里提出庭院开放的人。李熙忠最早是余村矿山里的装卸工,1995年开始跑业务,做拖鞋买卖。2003年起,余村陆续关停矿山和水泥厂后,村里开始引导村民利用当地的竹资源,开办竹加工企业和观光旅游业。从那时起,李熙忠开起了家庭作坊,编织竹凉席,编好的竹凉席就放在自家庭院里销售。

李熙忠家的地理位置非常好,一路之隔就是刻有“绿水青山就是金山银山”的大石头。但那时候,李熙忠家的围墙有2米高,还有一扇很大的门,有人戏称是“安吉县最大的门”,看起来气派,却挡住了游客的脚步。

为吸引游客,2017年李熙忠率先拆掉围墙,卖茶叶、竹制品和土特产。“我尝到了甜头。”李熙忠说,他的经营理念很简单,“3个游客逛进来,有1人消费,我就成功了。”这次,“先富起来”的李熙忠想借着改造庭院的机会,升级改造,扩大经营范围,增设鞋铺和二楼喝茶区。

在余村,有“前街后巷”的说法。前街指的是靠近标志性地标“两山”大石头的那条商业街,游客一眼就能望到。前街上的村民几乎家家户户搞起了特色经营,有人开民宿、农家乐,有人开饭店、土特产店。记者在这条街上看到,为吸引游客,大多数的经营户已经打开了庭院,并或多或少降低了围墙的高度,很多经营户在庭院里放上了盆栽、秋千,有经济实力的还设计了喷泉。

如果游客们再往村里走几十米,会发现还有一条后巷,这里仍以村民住宅为主,游客稀少,人气差异一目了然。五一期间,一位村民在前街卖土特产,干菜品、青团子被抢购一空,后巷村民只能眼红。

“外面穿的是西装,里面裹的是破棉袄?是不是不管我们住在里面的人了?”有村民直截了当地问余村村委会主任余小平。

据不完全统计,2019年余村接待游客达90万人次,但乡村旅游的业态单一,可看可玩的景点少且集中,很难吸引游客长时间逗留。俞小平介绍,现在居住在后巷的老百姓创业意愿非常强烈,希望能将前街的客源引到后巷。

胡斌、潘国华、胡有乾都是住在后巷的村民。胡斌向村里提出庭院开放,代表了后巷村民的呼声。

“开放庭院是一个大趋势。”安吉天荒坪镇副镇长冷冰峰记得,这个想法是开村民座谈会的时候聊出来,有村民提出,也有干部提出,是集思广益的结果。对于余村来说,开放庭院究竟是谁最早提出来已经不重要了,如何做更为重要。

改善风貌,增添功能

但真要改造庭院,潘国华心里有些嘀咕。“在农村,这样的设计太高大上了。”潘国华是个生意人,做事情习惯算账,根据中规院的设计图,“地板要用青石砖,5元1块,200多平方米,成本太高了。”另外,设计图上用竹子搭葡萄架,竹子容易坏,以后维护成本也不得了。

算来算去,潘国华把地面的青石砖改成了花岗石板,竹子改成了仿竹钢管,为了节约成本,潘国华根据图纸自己手工制作了一副秋千架,即便如此,他的庭院改造还是花了将近60万元,光地板就花了4万元。

李熙忠从广东佛山的一家铝管厂拿了一段仿竹管,准备用铝管替代竹子;设计图上原本有个引水用的竹管,但李熙忠在相同位置装了一个水龙头。“要么用仿竹管包一下?”李熙忠说,“我们山里人都懂的,竹子就算经过处理,最多也只能用两年。”

为了让设计不走偏,今年3月,中规院上海分院在余村设立了驻村小组,天天盯着施工队。“我们已经作了妥协。”设计师朱慧超说,对于村民提出的降低成本的要求,他们尽量满足,不用竹子,换用钢管、铝管,只要看起来像也行。但是对于一些基本的施工标准,他们仍然坚持,比如透水砖的使用率、本土树种的比例、底层的通透率,尽量利用绿色材料、废旧材料或本土材料等。

改造时,李熙忠嫌庭院内的一棵桂花树挡视线,计划将其移走。设计师几次三番来打招呼:“别人家的树都是直的,你这棵树正好有点弯,我给你下面设计一个休息的地方。”对此李熙忠是服气的。现在,桂花树下,赏一弯池水、品一盏清茶,成了李熙忠茶叶店吸引游客的一大特色。

如今,第一批开放庭院项目已接近尾声,但挑战远未结束。

8月28日,在由村委会、中规院、村民代表三方共同参与的村民代表大会上,有村民代表直言,后巷的部分庭院已经开放了,但吸引游客的效果并不明显,这直接影响到后巷村民的改造积极性,旅游公司有责任将客流引至后巷。对此,余小平回应,引流确实很重要,下一步村委会将和旅游公司沟通落实相关措施。现状让潘国华有些失望,他分析认为,零散几户人家开放庭院还不能吸引游客,如果每家每户都做就好了。他正在撰写方案,建议村委会设立余村后巷美食节。

中规院上海分院的设计师们则考虑通过规划改善风貌,为余村后巷增添功能,展示农村新生活新面貌,以吸引游客驻足体验。“是否考虑设计戏台?未来还可以引入戏剧节,定期策划一些展览。”朱慧超代表设计方提出了一些想法,也希望村民们能建言献策。

在天荒坪镇政府广场上竖着一块“奋战200天‘两山’焕新颜”攻坚行动任务栏,开放庭院计划也被列入其中。第一批17家庭院开放完成后,还将开启第二批,目前已经有30多户家庭报名。

在村民代表大会上,中规院做了一个问卷调查,其中一个问题是:愿不愿意开放自家庭院和一层?17位村民代表中有16位选择“愿意”,唯一一位未勾选的,在问卷空白处写道:有利益可开放。

余村村民李熙忠向设计师高一凡介绍他买的3把茶壶